Ci sono autori al cui cospetto impallidisce la nostra sempiterna condizione di “epigoni”, autori la cui risonanza non è mai estinta, la cui scintilla vitale – primigenia – permane come palafitta della nostra memoria, a rammentarci che siamo impasto di storia e mito, che il circuito frenetico del nostro agire è comunque traccia ulteriore di ciò che fu grado zero.

Ci sono autori al cui cospetto impallidisce la nostra sempiterna condizione di “epigoni”, autori la cui risonanza non è mai estinta, la cui scintilla vitale – primigenia – permane come palafitta della nostra memoria, a rammentarci che siamo impasto di storia e mito, che il circuito frenetico del nostro agire è comunque traccia ulteriore di ciò che fu grado zero.

Nel primo scorcio dell’anno che verrà, la ragion critica o la tenerezza del ricordo si poseranno dolcemente sopra l’effigie di un omino venuto al mondo per caso cento anni prima, le cui credenziali rimangono incise a chiare lettere nella storia artistica e culturale del Secolo XX°:

«Ciò che volevo è che ogni cosa fosse in contrasto. Pantaloni larghi e cascanti, giacca attillata, cappello stretto e piccolo, scarpe troppo grandi. Ero incerto se truccarmi da vecchio o da giovane, poi mi sovvenne che Sennett al primo incontro mi aveva creduto un uomo assai più maturo, così aggiunsi i baffetti che di sicuro mi avrebbero invecchiato ma senza nascondere la mia espressione».

Così Chaplin, in procinto di divenire Charlot, si offre al set improvvisato di Mack Sennett per “La strana avventura di Mabel”: una prova che non passa inosservata per chi cerca il lampo di un character da opporre alla febbre di quelle prime settimane del 1914: ancora Sennett propone pochi giorni dopo a Chaplin di girare una comica-lampo che si intitolerà “Kid Auto Races in Venice”, poi ribattezzata – opportunamente – “Charlot si distingue”: è il 7 febbraio e Charlot fa la prima apparizione ufficiale.

Che cosa videro e intesero i contemporanei del primo Charlot – avvolti nello scrigno di anni tumultuosi e turbolenti, tra funesti presagi di una guerra in arrivo, l’esplosione e il caos di un mondo in rovina – lo si documenta e lo si riconosce guardando, come fosse la prima volta, le stagioni della maschera-uomo, i cortometraggi della leggenda, che in ordine si chiamano Keystone, Essanay, Mutual, First National, dal nome delle società di produzione.

Che cosa videro e intesero i contemporanei del primo Charlot – avvolti nello scrigno di anni tumultuosi e turbolenti, tra funesti presagi di una guerra in arrivo, l’esplosione e il caos di un mondo in rovina – lo si documenta e lo si riconosce guardando, come fosse la prima volta, le stagioni della maschera-uomo, i cortometraggi della leggenda, che in ordine si chiamano Keystone, Essanay, Mutual, First National, dal nome delle società di produzione.

Videro che nasceva una figura comico-tragica capace di rovesciare i codici, le convenzioni di quei modesti luoghi di spettacolo chiamati music-hall, dentro i quali una schiatta di attor giovani prestava servizio a salario minimo, sciogliendo il proprio corpo dentro un’ora di effetti scenici vorticosi, il cui perno era costituito da due precisi modelli: il “colpo di bastone” – conosciuto meglio come slapstick – e gli “inseguimenti”, entrambi mutuati dalla tradizione dei clown.

Se prima di Chaplin ci si scambia a poco prezzo il gesto delle “torte in faccia”, propagandando un virtuosismo mimico che mette d’accordo impresari attori e pubblico pagante, con l’avvento di Charlot si scopre che l’improvvisazione, di cui è capace il corpo di un attore pensante messo davanti a una rudimentale macchina da ripresa, può rinnovarsi in una maschera eversiva che fa ridere del comico e del tragico, trasformando alla radice la peculiarità – specificità – di un prodotto di massa.

Basterebbe la presa d’atto di due cifre: “La sortie de l’usine Lumière”, dei fratelli Lumière – considerato il primo esperimento filmico presentato al pubblico – è del 28 dicembre 1895 e costituisce il punto di partenza, il battesimo del fenomeno “Cinematografo”; la venuta al mondo di Chaplin-Charlot è del 1914, si tratta di appena 19 anni ma la sensazione è che sia passato un secolo (senza nulla togliere a Griffith, che rimane capostipite indiscusso della magnifica avventura “cinema dell’origine”) anzi, di più: che sulla pedana polverosa dei circo sia arrivato uno Shakespeare, che avvolge su di sé – sul proprio corpo di Attore – la tavolozza espressiva della condizione umana, comprese le infinite variazioni.

Basterebbe la presa d’atto di due cifre: “La sortie de l’usine Lumière”, dei fratelli Lumière – considerato il primo esperimento filmico presentato al pubblico – è del 28 dicembre 1895 e costituisce il punto di partenza, il battesimo del fenomeno “Cinematografo”; la venuta al mondo di Chaplin-Charlot è del 1914, si tratta di appena 19 anni ma la sensazione è che sia passato un secolo (senza nulla togliere a Griffith, che rimane capostipite indiscusso della magnifica avventura “cinema dell’origine”) anzi, di più: che sulla pedana polverosa dei circo sia arrivato uno Shakespeare, che avvolge su di sé – sul proprio corpo di Attore – la tavolozza espressiva della condizione umana, comprese le infinite variazioni.

E lo fa combinando con incredibile lungimiranza i due registri del palcoscenico – il comico e il tragico – quindi predisponendo, inventando, una tecnica che si piega con docilità al registro della metamorfosi, alla trasformazione della maschera attoriale.

Sotto la sferza ossessiva dell’ideazione di Chaplin-Charlot, ciò che oggi con disinvoltura chiamiamo gag si fa sistema di espressione poetica ad alto livello, coniando monete sconosciute che intrecciano il vocabolario del comune sentire, modificando senso e suono di concetti e parole che pur non essendo espressi e pronunciati, dilagano nelle zone d’ombra di quella recitazione.

Sotto la sferza ossessiva dell’ideazione di Chaplin-Charlot, ciò che oggi con disinvoltura chiamiamo gag si fa sistema di espressione poetica ad alto livello, coniando monete sconosciute che intrecciano il vocabolario del comune sentire, modificando senso e suono di concetti e parole che pur non essendo espressi e pronunciati, dilagano nelle zone d’ombra di quella recitazione.

Non è importante che la “parola” sia detta (Chaplin non vorrà saperne di aderire al cinema sonoro fino al ‘40, con Il grande dittatore): importante – perché ancor più possente – che di quella “parola” risuoni l’eco millenaria, in virtù della plasticità di un volto e di un corpo che da soli fanno espressione d’arte, svelando un’energia creativa ignota sia alla comicità efficace ma ripetitiva di Mack Sennett che a quella elegantemente raffinata di Max Linder.

Agendo sulla zona d’ombra – quindi sul suo risvolto tragico – il “comico” Chaplin arriva nei luoghi della psiche e del comportamento che lo spettatore non poteva prevedere, facendo in modo che l’ispirazione non perda mai di intensità, non “decanti”: così lo spettatore non ha diritto alla tregua, non può concedersi fughe di libero arbitrio, diventa come il Pellegrino dell’omonimo film che a pochi metri dalla libertà scopre di non volerla più, implora di tornare indietro, costringendo lo sceriffo del villaggio a gettarlo verso l’uscita.

Anche la “radice” primitiva di comicità, che potrei chiamare “afflittiva” – votata alla punta di commiserazione che Charlot sa di padroneggiare come nessun altro… anche questa rendita minima Chaplin non vuole copiarla e reiterarla, si costringe ogni volta a camuffarla, a trasformarla in qualche cosa di nuovo.

Anche la “radice” primitiva di comicità, che potrei chiamare “afflittiva” – votata alla punta di commiserazione che Charlot sa di padroneggiare come nessun altro… anche questa rendita minima Chaplin non vuole copiarla e reiterarla, si costringe ogni volta a camuffarla, a trasformarla in qualche cosa di nuovo.

Ne La febbre dell’oro, 1925, nella situazione estrema dove la capanna-rifugio per i “cacciatori” si scopre essere una spelonca in bilico sopra la punta aguzza della montagna, dove il vagabondo si vede costretto ad affrontare prove inverosimili e sovrumane, dove all’attore sarebbe quindi lecito implorare con occhi votati al martirio un gesto di misericordia… ecco che la maschera comico-tragica raddoppia la potenza di ogni gag, escogita soluzioni che ne raddoppiano l’energia (mangiare lo scarpone, improvvisare una danza con forchetta e panini), impedendo allo spettatore di precipitare nel tempo inoffensivo del racconto.

Coerentemente con le proprie convinzioni, Chaplin si adontava quando gli si faceva notare che la danza delle pagnottelle aveva catturato l’attenzione dello spettatore di ogni parte del mondo: «Spero non sia così: vorrebbe dire che non hanno visto tutto il resto».

Il volto feroce e irriducibile della comicità plasma – come scriveva André Bazin nel ’48 – anche le “macchine” che fabbricano l’avvenire degli individui: la morale, la politica, la religione.

Il volto feroce e irriducibile della comicità plasma – come scriveva André Bazin nel ’48 – anche le “macchine” che fabbricano l’avvenire degli individui: la morale, la politica, la religione.

E noi abitatori del secolo XXI°, che avremmo dovuto trarre vantaggio dai decenni che ci separano dalla nascita di Tempi moderni – 1936 – tratteniamo ancora con sgomento l’immagine dell’omino abbarbicato agli ingranaggi, che offre senza pudore la maschera imperturbabile di quella sofferenza congenita che è già malattia della storia.

Quell’opera impressionante testimonia, ancora una volta, che il gesto comico-tragico di Charlot ha invaso il nostro sguardo di spettatori, ha forgiato il nostro immaginario lirico e storico, proprio perché è intervenuto sul respiro dello sguardo, costringendo l’occhio contemplante a riflettere sulle modalità del proprio “vedere”, a domandarsi se il guardare non sia già alienazione, in diretta corrispondenza con quella maschera triturata nel macchinismo del motore perpetuo.

Diceva il regista Luc Dardenne, autore con il fratello Jean-Pierre del film “Rosetta”, che “né il capitalismo né il comunismo dell’epoca potevano sopportare quelle immagini. Sono immagini che ancora oggi sfuggono al presente, alla storia”.

Chi sono quindi gli spiriti viventi in quel mondo di automi? Tempi moderni avrebbe dovuto inizialmente intitolarsi “Le masse”: mi piace credere che tra gli appassionati spettatori ci sia stato Elias Canetti, che nel ’60 darà alle stampe il suo testo più problematico: Masse e potere.

Una partitura si spegne, ne risuona subito un’altra: il cinema di Chaplin-Charlot ha stretto un patto di ferro con la memoria sensibile dello spettatore, come se quel corpo d’attore dovesse “restituirsi” a noi in varie combinazioni: ora lo troviamo soldato nella trincea – Charlot soldato, 1918 – che si agita convulsamente ai lati dello schermo, preso ancora una volta nell’ingranaggio macchinino e insensato di qualcosa che inevitabilmente “accade”.

Una partitura si spegne, ne risuona subito un’altra: il cinema di Chaplin-Charlot ha stretto un patto di ferro con la memoria sensibile dello spettatore, come se quel corpo d’attore dovesse “restituirsi” a noi in varie combinazioni: ora lo troviamo soldato nella trincea – Charlot soldato, 1918 – che si agita convulsamente ai lati dello schermo, preso ancora una volta nell’ingranaggio macchinino e insensato di qualcosa che inevitabilmente “accade”.

Ci torna alla mente una scena precisa: il volto dell’omino si illumina di speranza, è il giorno della consegna della posta, è arrivato il soldato-fattorino, ci si mette in fila per raccogliere notizie e novità dell’altra parte del mondo.

Anche l’omino – carcerato della guerra – è in trepida attesa, raccoglie negli occhi tutta la trepidazione di cui è capace, pregusta la gioia del “chissà cosa tirerà fuori dalla sacca per me”, quali “doni” arriveranno…

E invece! Nulla… per lui non ci sono doni, regali, notizie: nessuno scrive al soldato Charlot! Cosa inventerà, allora? Quale soluzione troverà per avere la meglio sul torto ricevuto? Non sappiamo immaginarlo.

E invece! Nulla… per lui non ci sono doni, regali, notizie: nessuno scrive al soldato Charlot! Cosa inventerà, allora? Quale soluzione troverà per avere la meglio sul torto ricevuto? Non sappiamo immaginarlo.

Vediamo che si accoccola dietro un commilitone che sta appunto – lui sì – assaporando la gioia del “dono”, leggendo la lunga lettera che gli hanno spedito da casa… E vediamo che, con camaleontica naturalezza, Charlot ne prende le fattezze, ruba l’identità allo sconosciuto compagno d’armi, ne trafuga le movenze e i sentimenti, fa sua l’intera filastrocca della vita dell’altro, recitandola in tutte le sfumature, condividendo riso e pianto, lacrime ed ebbrezza… come se quella trincea non fosse più un fronte di guerra ma l’impiantito di legno della scena dove agisce il signor di Molière.

Gli esempi potrebbero continuare se non suonasse ora, urgente, il pretesto Anniversario, per restituire alla luce della ribalta il mondo di Chaplin con tutte le implicazioni ideologiche politiche storiche, che a quel cinema si legano e si collegano. (E senza mai trascurare l’impresa di assidua e meritoria pazienza che la Cineteca di Bologna dedica alla ricostruzione e al restauro dell’opera: una équipe di 65 operatori, professionisti dell’immagine da ritrovare, che ogni giorno esamina fotogramma per fotogramma la preziosa eredità).

Gli esempi potrebbero continuare se non suonasse ora, urgente, il pretesto Anniversario, per restituire alla luce della ribalta il mondo di Chaplin con tutte le implicazioni ideologiche politiche storiche, che a quel cinema si legano e si collegano. (E senza mai trascurare l’impresa di assidua e meritoria pazienza che la Cineteca di Bologna dedica alla ricostruzione e al restauro dell’opera: una équipe di 65 operatori, professionisti dell’immagine da ritrovare, che ogni giorno esamina fotogramma per fotogramma la preziosa eredità).

Da dove ripartire, dunque? Dipendesse da me ripartirei da… un bastoncino. Che non è la proverbiale canna lunga e sottile con cui cadenzava il suo passa di danza, da autentico viandante-danzatore che sa come ripararsi dai crepacci e dai burroni dell’esistenza inquieta: è il bastoncino che viene fuori da un tombino sopra il quale Charlot ha trovato temporanea dimora.

Siamo in una lussuosa avenue, un crocevia dove transitano cittadini moderni e indaffarati, Charlot volge le spalle ad un negozio di alta sartoria per signore, si è piazzato lì con aria baldanzosa, un po’ contempla il dimenarsi dello shopping un po’ trastulla il suo bastone… quand’ecco che scorge un filo di legno sporgere dal tombino.

Siamo in una lussuosa avenue, un crocevia dove transitano cittadini moderni e indaffarati, Charlot volge le spalle ad un negozio di alta sartoria per signore, si è piazzato lì con aria baldanzosa, un po’ contempla il dimenarsi dello shopping un po’ trastulla il suo bastone… quand’ecco che scorge un filo di legno sporgere dal tombino.

Ha inizio una lotta senza tregua, Charlot lo calpesta con furia, lo vuole annullare, annientare, ricacciarlo indietro, restituirlo al gorgo della fogna. Ma il bastoncino non si dà mai per vinto: si piega, si flette e poi risorge, torna dritto e presente. Numerose volte il piede di Charlot tenta di aver la meglio, senza successo.

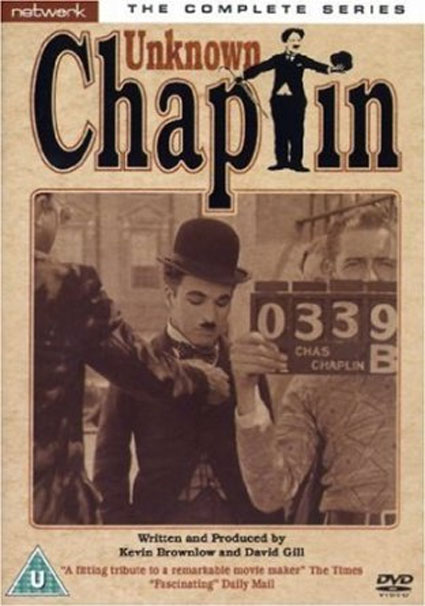

Questa scena potrebbe stagliarsi come il modello, il cuore del regno di Chaplin-Charlot: ci fu svelata nell’83 da due autori, Kevin Brownlow e David Gil, che cercarono nei materiali inediti e composero un’opera – inattesa e potente – che si intitola Chaplin sconosciuto e che contiene brani amatoriali, scene girate e non montate, occasioni di regia.

Il carnevale delle gag, si direbbe, se questa parola non suonasse eccessivamente riduttiva: ve la sentireste di definire “schizzi” i disegni di Leonardo o di Picasso?

Ripartirei da quell’indomito bastoncino perché lì sono custodite alcune regole primarie del percorso di Chaplin: in quella moltitudine di mondo che si muove intorno all’omino-viandante c’è un senso di inettitudine, di inconsapevolezza del senso e del valore di ciò che l’individuo moderno agisce: quel frammento oppone l’infinitamente grande della Città moderna con l’infinitamente piccolo di un bastoncino inerme: in mezzo sta il Viandante-Vagabondo, l’anima randagia ingaggiata per travestire di arte la casualità.

Ripartirei da quell’indomito bastoncino perché lì sono custodite alcune regole primarie del percorso di Chaplin: in quella moltitudine di mondo che si muove intorno all’omino-viandante c’è un senso di inettitudine, di inconsapevolezza del senso e del valore di ciò che l’individuo moderno agisce: quel frammento oppone l’infinitamente grande della Città moderna con l’infinitamente piccolo di un bastoncino inerme: in mezzo sta il Viandante-Vagabondo, l’anima randagia ingaggiata per travestire di arte la casualità.

Con Charlot nasce la poesia del personaggio senza dimora, estraneo a qualsiasi appartenenza: poesia solitaria, solipsistica, anarchica. La precarietà, innanzitutto, poi la solitudine, la melanconia nonché l’inquietudine di una condizione nichilista, antiborghese per scelta e per vocazione.

Charlot sconosciuto e Chaplin sconosciuto potrebbero essere due itinerari di una ipotetica Mostra documentaria, finalizzata a rischiarare e svelare alcune “crucialità” che appartengono da un lato all’evoluzione del personaggio Charlot, dall’altro a temi e questioni che riguardano il ricco materiale di “non girato”, “non visto”: il forziere dei film pensati, progettati e mai realizzati.

Capitolo, questo, che andrebbe rivisitato e ricostruito come fosse l’inatteso brogliaccio di una mente in perenne attività di ricerca, offrendo prospettive dell’arte di Chaplin che in molti casi sono poco o per niente noti.

In primo luogo, il progetto del film su Cristo. Che inizialmente incrocia anche l’Italia, nella figura del più iconoclasta tra i pensatori e scrittori italiani dei primi decenni del ‘900, Giovanni Papini. Risale all’anno ’25: durante un’intervista Chaplin dichiara ammirazione per il romanzo di Papini “Storia di Cristo”, uscito quattro anni prima. E si offre di trasferirlo sullo schermo, a precise condizioni: «Non penso di interpretare Cristo come il tradizionale, scialbo personaggio di uomo-Dio, vorrei che fosse un personaggio limpido, dotato di tutte le qualità umane».

In primo luogo, il progetto del film su Cristo. Che inizialmente incrocia anche l’Italia, nella figura del più iconoclasta tra i pensatori e scrittori italiani dei primi decenni del ‘900, Giovanni Papini. Risale all’anno ’25: durante un’intervista Chaplin dichiara ammirazione per il romanzo di Papini “Storia di Cristo”, uscito quattro anni prima. E si offre di trasferirlo sullo schermo, a precise condizioni: «Non penso di interpretare Cristo come il tradizionale, scialbo personaggio di uomo-Dio, vorrei che fosse un personaggio limpido, dotato di tutte le qualità umane».

Anche nel ’44, durante un pranzo con il compositore russo Igor Stravinskij, racconta che ha in programma di lavorare a una Passione di Cristo che dovrebbe svolgersi sulla pista da ballo di un night-club, con tanto di Crocifissione rappresentata e spettacolarizzata dinanzi a un pubblico cinico e indifferente seduto ai tavolini, che incarna i peccati capitali dell’umanità, ciascuno con i propri bisogni da assolvere, estraneo al dramma e allo scandalo della Croce.

L’altra grande idea che Chaplin inseguì per buona parte della carriera riguarda il film su Napoleone, personaggio che lo affascinò fin dall’infanzia e su cui avrebbe scommesso volentieri, considerando il suo sé attoriale “perfetto” per il ruolo: «Sarà un film sonoro – diceva – ma avrà una trama insolita: sarà la storia di un imperatore pacifista».

L’altra grande idea che Chaplin inseguì per buona parte della carriera riguarda il film su Napoleone, personaggio che lo affascinò fin dall’infanzia e su cui avrebbe scommesso volentieri, considerando il suo sé attoriale “perfetto” per il ruolo: «Sarà un film sonoro – diceva – ma avrà una trama insolita: sarà la storia di un imperatore pacifista».

Infine, da ultimo ma non ultimo come importanza, il progetto intitolato The Freak, Il mostro, storia di una ragazza bellissima a cui nascono le ali, costretta per tale “deviazione” a scontare un destino di emarginazione.

Da qui si aprirebbe un varco laterale che affronta il consistente capitolo delle presenze femminili nell’opera di Chaplin, il ruolo e l’autorevolezza di attrici come Paulette Goddard, Virginia Cherril, Claire Bloom, Edna Purviance. Quest’ultima in particolare fu La donna di Parigi dell’omonimo film girato nel ‘23, con un Chaplin sceneggiatore-regista alle prese con un copione drammatico e uno Charlot che compare soltanto per 35 secondi: opera sfortunata di cui si parla poco, spesso tralasciata anche dalla critica più accorta.

E infine… la tentazione che un ipotetico percorso Chaplin-Charlot – afferrando alla radice alcuni nodi delle ideologie del ‘900 – possa suscitare, quindi culminare nel nome di Samuel Beckett.

E infine… la tentazione che un ipotetico percorso Chaplin-Charlot – afferrando alla radice alcuni nodi delle ideologie del ‘900 – possa suscitare, quindi culminare nel nome di Samuel Beckett.

Non so quanto risponda a verità l’affermazione di alcuni commentatori che ritengono così stretto l’omaggio di Beckett a Chaplin da indicare già nel nome Godot la combinazione allusiva tra ‘God-Dio’ e ‘ot-Charlot’.

Di certo sappiamo che il drammaturgo irlandese aveva una enorme ammirazione per le prime comiche dell’omino-vagabondo. E sappiamo che entrambi hanno un elemento, una faccia in comune: quella di Buster Keaton!

Chaplin ne farà l’aiutante di Calvero in Luci della ribalta, anno ’52; Beckett lo esalterà undici anni dopo in quella sconvolgente opera di 25 minuti che si intitola Film: l’unico memorabile Atto senza parole che il drammaturgo irlandese dedicherà al cinema, degno di stare accanto non soltanto al monumento chapliniano ma anche all’ispirazione primordiale di autori come Vertov e Stroheim.

Chaplin ne farà l’aiutante di Calvero in Luci della ribalta, anno ’52; Beckett lo esalterà undici anni dopo in quella sconvolgente opera di 25 minuti che si intitola Film: l’unico memorabile Atto senza parole che il drammaturgo irlandese dedicherà al cinema, degno di stare accanto non soltanto al monumento chapliniano ma anche all’ispirazione primordiale di autori come Vertov e Stroheim.

Se Charlot ha compartecipato la propria brama di esistere con il bisogno di cibo e di amore, i personaggi di Beckett sono l’estrema propaggine di questa atavica e indistruttibile dimensione dell’essere. Ridotti a larve o relitti, hanno mantenuto come misura e convinzione del loro girovagare l’insensatezza dello sforzo di sopravvivenza.

Se si ritrovano muti non è, come accade a Charlot, per sovrappiù di ingegno ma per meglio rimarcare la definitiva distanza da quella epopea del moderno che chiamiamo comunicazione.

Tra Chaplin e Beckett c’è appunto la faccia immota e definitiva di Buster Keaton. Di cui però Beckett perfidamente si serve per “nasconderla”, occultarla, non mostrarla, svelandola pienamente soltanto alla fine…

Tra Chaplin e Beckett c’è appunto la faccia immota e definitiva di Buster Keaton. Di cui però Beckett perfidamente si serve per “nasconderla”, occultarla, non mostrarla, svelandola pienamente soltanto alla fine…

Proprio ciò che lo spettatore si attenderebbe dal primo secondo – contemplare la faccia-mito dell’Attore per eccellenza – Beckett lo vieta, lo impedisce: perché, per quale strategia?

Forse per collocare noi spettatori in quell’ignoto crocevia dove c’è da interrogare e da scoprire (finalmente) la percezione che ciascuno di noi ha di se stesso, forse per rammentarci che quella percezione l’età moderna l’ha resa impossibile.

«Siamo ignoti a noi medesimi»: è l’incipit di “Genealogia della morale” di Friedrich Nietzsche, potrebbe essere il suggello dell’opera beckettiana.

Gettare la maschera, insomma, non è mostrare ciò che si è veramente, come più volte ci è parso di capire in letteratura o in teatro: è un compito ancora più difficile e riguarda la possibilità – la capacità – di percepirsi ancora vivi nel finale di partita che stiamo attraversando.

Gettare la maschera, insomma, non è mostrare ciò che si è veramente, come più volte ci è parso di capire in letteratura o in teatro: è un compito ancora più difficile e riguarda la possibilità – la capacità – di percepirsi ancora vivi nel finale di partita che stiamo attraversando.

Anche Calvero alla fine di Luci della ribalta getta la maschera, se ne disfa, si toglie il trucco e consegna il suo volto nudo e crudo, fissando lo spettatore… che è colto da un fremito, sgrana gli occhi perché gli pare di vedere qualcosa d’altro dietro quella faccia.

Non c’è più dentro o dietro quel volto l’astuzia ammiccante del comico-tragico, c’è soltanto la gravità consapevole del trovarsi lì, clown decaduto nelle movenze e soprattutto non più partecipe di giovinezza… c’è un’offerta di muta prostrazione: la “percezione” di essere stato – un tempo – Charlot!

Buon compleanno!

(Dicembre 2013)