La gioia – e la grazia – di un miracolo. Benvenuti nel Regno dell’Incantamento.

40 anni fa Ingmar Bergman iniziava le riprese del Flauto magico: un film destinato al piccolo schermo, un capolavoro di messa in scena, per alcuni l’espressione più alta di cimento dell’idea mozartiana, comunque il marchio di un cinema che nella sua vocazione originaria è appropriazione e trasformazione delle forme d’arte ad esso congiunte.

Ciò che con parola fortunata nel teatro d’opera si è chiamato Singspiel – musica e teatro, recitazione e canto – raccoglie nell’esperimento bergmaniano ulteriore estensione formale ed espressiva: diviene opera in musica più teatro più cinema più televisione, moltiplicando la dinamica di visione e di ascolto: il linguaggio-cinema fagocita, ingloba, le arti sorelle.

Il Flauto magico è un progetto che Bergman ha custodito e rincorso per decenni, cedendo alle prolungate tentazioni dello spirito della musica, così autorevolmente presente e dominante nella sua ispirazione.

Il Flauto magico è un progetto che Bergman ha custodito e rincorso per decenni, cedendo alle prolungate tentazioni dello spirito della musica, così autorevolmente presente e dominante nella sua ispirazione.

Possiamo ben ipotizzare con quale cura si disponesse a quel richiamo, quante volte lo spartito mozartiano – la cui suprema istanza è ritmo, adesione al farsi della musica – sarà risuonato prepotente sulle sue labbra, trascinando l’impeto inconfondibile di quella partitura: accarezzando e sillabando le arie più celebrate, componendo il paesaggio armonico, ricamando la combinazione dei fraseggi, accarezzando le pause, tremolando i nomi (Pa-mi-na, Pa-pa-ge-no), facendo sì, insomma, che Mozart divenisse capostipite di una lingua sonora che negli stessi anni l’Estetica di matrice strutturalista avrebbe esaltato.

Il combinato Musica-Recitazione-Regia, che ha contraddistinto gli esperimenti scenici di maggior valore dagli anni ’30 – Fritz Busch, Hans Knappertsbusch, Arturo Toscanini, Eugen Jochum e Karajan tra i maggiori direttori; Adolphe Appia, Joseph Svoboda, Peter Brook, Giorgio Strehler, William Kentridge tra i più acclamati registi – ha dovuto fare i conti nel tempo con diversi e variegati livelli di significazione, riflettendo l’Opera un reticolato di componenti in bilico tra allegoria e dramma: dal meraviglioso-fiabesco al comico-buffo di tradizione popolare tedesca, come si configura nel personaggio di Papageno.

Il combinato Musica-Recitazione-Regia, che ha contraddistinto gli esperimenti scenici di maggior valore dagli anni ’30 – Fritz Busch, Hans Knappertsbusch, Arturo Toscanini, Eugen Jochum e Karajan tra i maggiori direttori; Adolphe Appia, Joseph Svoboda, Peter Brook, Giorgio Strehler, William Kentridge tra i più acclamati registi – ha dovuto fare i conti nel tempo con diversi e variegati livelli di significazione, riflettendo l’Opera un reticolato di componenti in bilico tra allegoria e dramma: dal meraviglioso-fiabesco al comico-buffo di tradizione popolare tedesca, come si configura nel personaggio di Papageno.

Sicché sotto la favilla dell’armonioso canto arde un concentrato storico-ideologico piuttosto arduo da tenere in equilibrio espressivo, che prevede divinità egizie come Osiride e Iside, riti di carattere massonico, enigmatiche parabole, fino alle tentazioni immanenti della Rivoluzione francese.

Bergman scavalca tali linee divisorie, si appropria del testo e della musica in chiave esclusivamente favolistica, sceglie la favola buffa e ilare come connotato poetico, congiungendo mirabilmente fiaba e dramma e glorificandone le potenzialità per virtù cinematografica.

Ciò che preme al regista svedese è bussare alla nostra curiosità innocente e incolpevole, prenderci per mano, bisbigliando che è giunta l’ora di trasferirci dentro l’Opera, così da poter essere partecipi di un sortilegio.

Che si fa ancora più immaginifico fascinoso e coinvolgente se contempla e contiene gli elementi puri del linguaggio cinematografico, come se il cinema pre-esistesse all’Opera e potesse quindi far proprie le scansioni della messa in scena: lo si vede nel passaggio dal primo al secondo atto – Entr’acte, Intervallo – che si fa transito dai clamori del proscenio alla semioscurità delle “quinte”, dove gli attori-cantanti sono sorvegliati durante la pausa: la Regina della Notte fuma una sigaretta, la costumista e le sarte preparano divise e travestimenti, Tamino e Pamina, gli amanti predestinati in attesa delle prove che li attendono per coronare il loro amore, giocano a scacchi mentre Sarastro, il Principe saggio che governa sulla Santa Alleanza, spia dalle fessure del tendone il pubblico in sala.

Come se l’architettura mitologica, plasmata e incisa dentro i suoni, entrasse e si confondesse con il terreno brullo della messa in scena, quindi rimescolando gli elementi nativi, contrappuntando la scansione narrativa, stemperando la solennità vetusta del libretto di Emanuel Schikaneder.

È sul crinale della macchina-cinema e delle forme ad essa preminenti che il pensiero dell’Opera, come lo avevamo conosciuto, si spezza e si trasforma: essere sospinti dentro lo spazio della musica, appropriarsi della fabula nella sua interezza e restituirla in chiave pedagogico-spettacolare: il pubblico deve capire ogni cosa, deve essere messo in condizione di raccogliere la parola degli attori-cantanti in ogni sfumatura di tonalità e di senso, rimanendo agganciato al tessuto della Partitura, fare in modo che essa sovrasti ogni altra pretesa.

È sul crinale della macchina-cinema e delle forme ad essa preminenti che il pensiero dell’Opera, come lo avevamo conosciuto, si spezza e si trasforma: essere sospinti dentro lo spazio della musica, appropriarsi della fabula nella sua interezza e restituirla in chiave pedagogico-spettacolare: il pubblico deve capire ogni cosa, deve essere messo in condizione di raccogliere la parola degli attori-cantanti in ogni sfumatura di tonalità e di senso, rimanendo agganciato al tessuto della Partitura, fare in modo che essa sovrasti ogni altra pretesa.

Ecco così servito il nucleo programmatico: l’esaltazione del pensiero musicale, la musica di Mozart che ri-suona e trionfa, elemento primigenio e fecondo. Non c’è recitativo, infatti, che non sia scandito all’unisono con la pregnanza figurativa dell’attore-personaggio.

Il canto di Pamina (l’attrice Irma Urrila), dopo la scoperta dell’amore, è reso possibile dall’occhio della macchina da presa: nel suo volto in primo piano che parla al messaggero Papageno (Hakan Hagegard) e a noi spettatori, è custodita la sapienza della donna che ama: «Ogni uomo svegliato dall’amore è tenerezza e bontà. L’amore allevia ogni tormento e si moltiplica nel tempo. La natura è nata dall’amore. Tutto si rinnova e si contempla nell’amore».

Anche l’immagine di Pamina semovente, incastonata o rinchiusa nel medaglione-amuleto che Tamino (l’attore Josef Kostlinger) tiene tra le mani, riconoscendo che sarà lei la prescelta ancella del suo cuore, pare scaturire dalla volontà di un regista che avvicina e seleziona l’etica dei sentimenti.

Dice Tamino, incastonato nell’autorevolezza del primo piano: «Io non so ancora perché amerò te senza conoscerti, ma sento il mio cuore ardere, come fosse un braciere. È questo l’Amore che attendevo? Sì, credo sia questo! Lo prevedo, lo riconosco. Eppure mi domando: dov’è questa donna? Io non lo so (e Pamina, dal medaglione, sorride) ma per trovarla andrò lontano. Ma lei è sogno oppure realtà?».

È il cinema che si vuole sorgente di incantesimi, disponendo sul proscenio la maestosità delle proprie risorse espressive. Bergman utilizza la dimensione teatrale come esaltazione del percorso musicale, cosparge la messa in scena di volti, di primi piani, di accostamenti, come se il cinema fosse l’occhio privilegiato di cui Il flauto magico, nel percorso culturale e spettacolare che ha dispiegato nei secoli, avesse immediata necessità.

È il cinema che si vuole sorgente di incantesimi, disponendo sul proscenio la maestosità delle proprie risorse espressive. Bergman utilizza la dimensione teatrale come esaltazione del percorso musicale, cosparge la messa in scena di volti, di primi piani, di accostamenti, come se il cinema fosse l’occhio privilegiato di cui Il flauto magico, nel percorso culturale e spettacolare che ha dispiegato nei secoli, avesse immediata necessità.

Tuttavia, com’è specifico dell’immagine bergmaniana, c’è l’elemento in più, la componente suppletiva che l’istinto infallibile del modellatore-regista non può esimersi dall’offrire al suo pubblico: quella grazia ulteriore che in ogni sua opera germoglia accanto ai personaggi, prospera oltre la psicologia, oltre la morale, ovvero la sensualità dell’apparire, dell’essere stati concepiti e convocati nel cinema-mondo.

Sensualità che è appartenenza sostanziale, primaria all’Immagine, nel delicato confine tra parvenza e realtà.

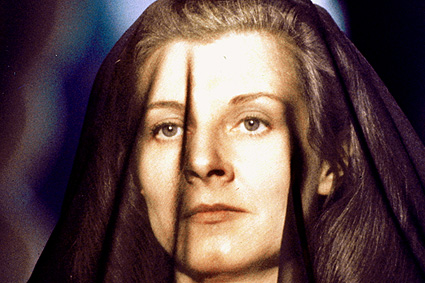

Lo scopriamo già all’inizio del Film-Opera, seguendo la geometria impeccabile che disegnano nel canto le tre Damigelle Velate al servizio della Regina della Notte (l’attrice Birgit Nordin): è dalle loro Arie, splendidamente cadenzate, che si originano Tamino e Papageno, prima che la Regina della Notte – Astrifiammante è il suo nome – si appalesi con il recitativo Non tremar, mio caro figliuolo, con cui parla a Tamino, lo esorta a conquistare il cuore della figlia Pamina, promette che quella fanciulla sarà sua per sempre.

Anche di lei, personaggio in odore di ambiguità, di lei che si rivelerà perfida Regina dell’impostura – esaltata dall’Aria La vendetta dell’inferno ribolle nel mio cuore – rimane l’irresistibile palpito di sensualità dentro cui ciascuno di noi amerebbe rimanere irretito.

Due opposizioni, due ragioni oppositive, si scorgono in filigrana nell’esperimento del Flauto magico firmato Ingmar Bergman. La prima è rivolta a sé medesimo.

Due opposizioni, due ragioni oppositive, si scorgono in filigrana nell’esperimento del Flauto magico firmato Ingmar Bergman. La prima è rivolta a sé medesimo.

Prima di immergersi nell’atmosfera mozartiana, Bergman aveva girato, sempre per la televisione, il film Scene da un matrimonio, con Erland Josephson e Liv Ullmann, distillato della psicologia di coppia, compendio intimistico dell’Occidente europeo, cinema della crudeltà che impone allo spettatore 294 minuti di sofferta filosofia di relazione, autorevolmente e mirabilmente tenuta in equilibrio dall’indiscussa sovranità di regia e attori.

Che ci fosse un Bergman contro Bergman non è quindi difficile da presagire: ciò che il cineasta del Posto delle fragole ha spesso temuto della sua carriera, soprattutto negli anni dell’affermazione e del consenso, è che ci fosse un cliché, una maniera Bergman, a cui egli stesso non sapesse opporsi.

Lo fa intendere chiaramente nella conversazione con il critico Jan Aghed – anno 2002 – ma il timore lo rincorre da epoche precedenti.

Come sanno i bergmaniani di fede imperitura, il Flauto magico aveva già attraversato la filmografia del regista: ne L’ora del lupo (’67), le inquietudini psichiche e allucinatorie di Johan, il personaggio-protagonista, sfociano nella scena a casa del Barone, accanito melomane, che non trova di meglio che esibire il suo teatrino domestico, nel quale rifulge un Tamino-tenore in carne e ossa che intona l’invocazione Pamina vive ancora in una versione lugubre e sinistra.

Proprio ciò che Bergman, affrontando l’Opera nella sua vastità e interezza, si vieta di fare, risolvendo il tradizionale conflitto Luce/Ombra dalla parte del Bene, quindi sospingendo la favola nera che incardina il Libretto verso il crepaccio di luce raggiungibile in ogni momento: il Film-Opera si vuole meraviglia, incantesimo, sortilegio, stupefazione, in nome dell’incessante rinascita che si ottiene esclusivamente per miracolo d’amore.

Il carattere infantile della prova cinematografica trova vieppiù conferma nel desiderio palesato da Bergman sin da piccolo: «Avevo dodici anni quando vidi per la prima volta Il flauto magico all’opera di Stoccolma. Da quella sera divenne il compagno della mia vita».

Il carattere infantile della prova cinematografica trova vieppiù conferma nel desiderio palesato da Bergman sin da piccolo: «Avevo dodici anni quando vidi per la prima volta Il flauto magico all’opera di Stoccolma. Da quella sera divenne il compagno della mia vita».

Dove infantile sta per “occasione”, “vantaggio”, dimostrando quanto il regista svedese – sornione e lungimirante nelle sue istanze programmatiche – volesse marcare il territorio rispetto ai registi d’opera, prendere così distanza dai normali o “eccezionali” allestimenti scenici che si sono avvicendati.

L’ottica infantile, l’ottica della stupefazione, dell’incantamento – espressa fin dall’inizio nello sguardo dei bambini-spettatori che osservano e ascoltano, racchiudendo il miraggio di una “prima volta” – si rivela anche aggiramento nonché superamento delle convenzioni teatrali e musicali

Per quanto i registi del Teatro d’opera siano animati da buone intenzioni finiscono per privilegiare sempre e comunque la monumentalità – enfasi magniloquente – dell’impianto scenico: macchine, macchinari, decorazioni, abiti, costumi, effetti, trucchi costituiscono solitamente l’essenza e la materia viva della trasposizione teatrale, con la musica che finisce per fare da corteggio… al loro vanto.

Non poteva mancare nelle confessioni autobiografiche – Lanterna magica, 1990 – un riferimento alla genesi del Flauto magico.

Non poteva mancare nelle confessioni autobiografiche – Lanterna magica, 1990 – un riferimento alla genesi del Flauto magico.

«In due film ho cercato di rappresentare la scena che mi ha commosso più profondamente: Tamino solo di fronte al palazzo. C’è buio, egli è stato colto dal dubbio e dalla disperazione. Grida: “O notte oscura! Quando ti dissolverai? Quando troverò la luce nella tenebra?” Le voci rispondono pianissimo dall’interno del tempio: presto, presto o mai più! Tamino continua: “Presto? Presto? O mai più. Voi esseri a me nascosti, rispondete: Pamina vive ancora?”

La musica traduce la semplice domanda del testo nella più grande delle domande: è vivo l’amore? È reale l’amore? La risposta giunge tremante ma piena di speranza, in una strana suddivisione del nome di Pamina: Pa-mi-na vive ancora! Non si tratta del nome d’una attraente giovane donna, è una parola in codice che indica l’amore: Pa-mi-na vive ancora! L’amore esiste. L’amore è reale nel mondo degli uomini».

Con eguale forza, potremmo aggiungere che anche nel segno-cinema Flauto magico è “parola in codice”: vuole dire metamorfosi.

(Maggio 2014)