Una creatura speciale. Che nessuno attendeva. Entrata di soppiatto, dall’ingresso secondario, l’ultimo giorno del Festival di Cannes 1961, accennando un inchino supplichevole ai giurati che in prevalenza sonnecchiavano, avendo già deciso di conferire la Palma d’oro del Quattordicesimo Festival al film francese L’inverno ti farà tornare del regista Henri Colpi (sceneggiatura di Marguerite Duras).

Una creatura speciale. Che nessuno attendeva. Entrata di soppiatto, dall’ingresso secondario, l’ultimo giorno del Festival di Cannes 1961, accennando un inchino supplichevole ai giurati che in prevalenza sonnecchiavano, avendo già deciso di conferire la Palma d’oro del Quattordicesimo Festival al film francese L’inverno ti farà tornare del regista Henri Colpi (sceneggiatura di Marguerite Duras).

Una creatura dall’apparenza dimessa, imbavagliata nel velo d’ordinanza di una suora.

Qualcuno tra i giurati gettò un dardo: “Voi chi siete, come vi chiamate?”

“Mi chiamo Viridiana”, sibilò in cadenza femminile.

“Chi vi manda?”

“Il mio Autore”

“Chi sarebbe il vostro Autore?”

“Don Luis”.

“Don Luis chi?”

“Buñuel”.

C’è un racconto ancora da scrivere sull’epopea del Festival di Cannes: riguarda le giurie, i giurati, la composizione occasionale che di anno in anno si dispone, a partire dalla figura-chiave del presidente.

C’è un racconto ancora da scrivere sull’epopea del Festival di Cannes: riguarda le giurie, i giurati, la composizione occasionale che di anno in anno si dispone, a partire dalla figura-chiave del presidente.

Nel 1961, il caso aveva raccolto dieci giurati di diverse nazionalità. La Francia, padrona di casa, ne schierava sei. Nomi importanti, a cominciare dal Presidente: lo scrittore Jean Giono, che alcuni lettori ricorderanno per il film L’ussaro sul tetto, tratto da un suo romanzo pubblicato nel ’51 e girato da Jean-Paul Rappeneau nel ‘95, con una pregevole Juliette Binoche e le scene firmate da Ezio Frigerio,

Seguivano un critico-saggista di cinema e di letteratura, cultore di Proust, come Claude Mauriac; lo scrittore Jean Paulhan, critico letterario nonché direttore della “Nouvelle Revue Française”; il regista Edouard Molinaro, il produttore Raoul Ploquin e lo scenografo-pittore Marcel Vertes.

Gli USA schieravano il regista Fred Zinnemann mentre i colori italiani erano sostenuti dall’autorevole tempra di Luigi Chiarini, primo docente della cattedra di Storia e critica del Cinema oltre che futuro direttore – dal ’63 al ’68 – della Mostra del Cinema di Venezia.

In concorso per la Palma d’oro trentuno opere, tra cui film di sicura rilevanza come Madre Giovanna degli Angeli di Kawalerowicz, Dúvad di Zoltan Fabri, Il fratello minore di Ichikawa, Le piace Brahms di Anatole Litvak, Angeli alla sbarra di Alf Sjöberg e per i colori americani Le canaglie dormono in pace di Irwin Kershner.

Sul fronte Francia due opere Le ciel et la boue di Pierre-Dominique Gaisseau e il già citato Une longue absence (L’inverno ti farà tornare, che verrà comunque “salvato” e premiato “ex-aequo”).

Interessante la pattuglia italiana con un Vittorio De Sica in evidenza (La ciociara) insieme a Mauro Bolognini (La viaccia), Vincenzo Gamna (Giovedì: passeggiata) e Valerio Zurlini (La ragazza con la valigia).

(Da segnalare che sotto bandiera italiana gareggiava anche il film Che gioia vivere di René Clement, il cui soggetto appartiene a Gualtiero Jacopetti).

Viridiana film-rivelazione, film-scandalo: poche volte nella ricca odissea della censura cinematografica i due aspetti si sono presentati così strettamente intrecciati. E la “rivelazione” avrebbe camminato con le proprie gambe, facendo a meno delle smorfie proditorie dello “scandalo”, se non fossero intervenuti due elementi: il governo di Madrid che denuncia “blasfeme rappresentazioni” e l’articolo de L’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, che attacca a tutto campo il soggetto sacrilego del film.

Viridiana film-rivelazione, film-scandalo: poche volte nella ricca odissea della censura cinematografica i due aspetti si sono presentati così strettamente intrecciati. E la “rivelazione” avrebbe camminato con le proprie gambe, facendo a meno delle smorfie proditorie dello “scandalo”, se non fossero intervenuti due elementi: il governo di Madrid che denuncia “blasfeme rappresentazioni” e l’articolo de L’Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, che attacca a tutto campo il soggetto sacrilego del film.

Così, il regime franchista, che inizialmente aveva esultato per il ritorno in patria, dopo 21 anni, di un autore che l’avanguardia culturale europea stava trasformando in protagonista, dovette fare dietrofront, allineandosi al vade retro della Chiesa cattolica, disconoscendo la Palma d’Oro e vanificando i considerevoli sforzi produttivi che quell’opera aveva sostenuto.

Se la società di Produzione – la Unici – dovette inevitabilmente collassare sotto gli strali dell’apparato franchista, Buñuel si ritrovò al centro delle polemiche, colpito sia dal fuoco nemico che dal fuoco “amico”, intendendo per fuoco “amico” il drappello di esuli spagnoli in Messico che videro in quel film un “regalo” al dittatore, tranne poi ricredersi quando compresero che il regista aragonese aveva in verità confezionato una beffa micidiale contro il regime di Francisco Franco.

È stato lo stesso Buñuel, nel prezioso libro-intervista che passa in rassegna l’intera sua opera – Buñuel por Buñuel, per la cura di due critici: Tomas Pérez Turrent e José de La Colina – a restituire efficacemente le istantanee di quel “calvario”:

«Fu un Padre domenicano, fratello di un banchiere molto noto, che si trovava a Cannes come corrispondente de “L’Osservatore romano”, a scrivere che Viridiana gettava blasfemia sui santi, che il cinema dopo quel film si sarebbe perso moralmente, eccetera. Dal giornale della Santa Sede tale convinzione è passata alla Spagna, all’Episcopato, ai ministri del governo. Il direttore della Cinematografia spagnola, che aveva ricevuto la Palma d’oro assegnata al film, fu dimissionato. Di conseguenza, il ministro dell’Informazione consegnò le proprie dimissioni ma Franco le rifiutò.

Io sapevo bene che Viridiana non sarebbe stato un film gradito al regime franchista, ma mai avrei immaginato questa specie di “bomba” cinematografica né che sarebbe rimasto vietato così a lungo in Spagna (1977 ndr).

Fu il domenicano, colui che per primo gridò allo scandalo, che fece di Viridiana un film maledetto, offrendogli una pubblicità che non avremmo mai potuto permetterci, neanche se avessimo avuto milioni di pesetas».

Percorrendo oggi l’opera di Luis Buñuel, trattenendo l’impressionante sequenza che raccoglie titoli come Bella di giorno, La via lattea, Tristana, Il Fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà, Quell’oscuro oggetto del desiderio – la striscia che si snoda dal ’66 al ‘77 – Viridiana può apparire film di preparazione, di apprendistato, trattenuto nella marginalità dell’ispirazione.

Percorrendo oggi l’opera di Luis Buñuel, trattenendo l’impressionante sequenza che raccoglie titoli come Bella di giorno, La via lattea, Tristana, Il Fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà, Quell’oscuro oggetto del desiderio – la striscia che si snoda dal ’66 al ‘77 – Viridiana può apparire film di preparazione, di apprendistato, trattenuto nella marginalità dell’ispirazione.

Al contrario, è proprio il film-cerniera, che contrassegna da un lato l’avvio della irresistibile stagione della maturità, collocandosi tra due azzardate sperimentazioni – Nazarin e L’Angelo sterminatore – dall’altro dispiega compiutamente il canone dell’espressione buñueliana, con cui lo spettatore imparerà presto a fare i conti.

«Sforzatevi di essere affettuosa con lo zio», esorta la compiacente Madre Superiore alla dubbiosa Viridiana, suora novizia in attesa di pronunciare i voti, che ha ricevuto dallo zio Jaime un invito a trascorrere con lui alcuni giorni nella tenuta padronale in campagna.

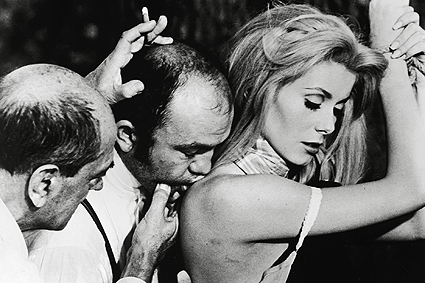

È la sequenza che introduce la storia. Buñuel, già maestro di se stesso, dopo aver avvicinato con un delicato zoom il primo piano del volto contrito e asservito della giovane che si prepara mentalmente al viaggio senza averne il cuore (l’attrice Silvia Pinal), “stacca” sulle gambe in formazione della ragazzina Rita che “salta la corda” – la bambina figlia della domestica Ramona, in procinto di adolescenza – le cui gambe fasciate a metà di calzettoni “castigati”, dondolanti tra la terra e l’aria, danno la cifra della magnifica ossessione di cui lo zio benefattore e vecchio hidalgo ciba le sue giornate, allevando la creatura femminile che avvolgerà le future occhiate, forgiando nella libidine dello sguardo la propria fede.

«Basta per oggi, piccola Rita. Ti piace la nuova corda che ti ho regalato?»

«Sì, sì salta meglio, ha i manici».

La concupiscenza come solitaria vergogna. Don Jaime la agisce con garbo ed eleganza, alternandola all’indole di uomo probo e pio, che si è trovato nella fatalità di veder spirare la moglie per un colpo apoplettico la prima notte di nozze, ancora avvolta nell’abito nuziale, perciò consumando i giorni e gli anni nel sospiro estenuato del feticista che vuole veder brillare dinanzi agli occhi le scarpe o il corsetto immacolato della moglie che fu.

La concupiscenza come solitaria vergogna. Don Jaime la agisce con garbo ed eleganza, alternandola all’indole di uomo probo e pio, che si è trovato nella fatalità di veder spirare la moglie per un colpo apoplettico la prima notte di nozze, ancora avvolta nell’abito nuziale, perciò consumando i giorni e gli anni nel sospiro estenuato del feticista che vuole veder brillare dinanzi agli occhi le scarpe o il corsetto immacolato della moglie che fu.

«Come somigli a tua zia», sussurra a Viridiana. «Hai la stessa andatura, la stessa voce»

«Io vi devo tutto, zio, gli studi, la dote. Però, a parte questo…»

«Lo so, non hai affetto per me. La solitudine mi ha reso egoista, rimpiango di non esserti stato più vicino».

Il desiderio di Don Jaime, l’ossessione carnale che forgia e trasforma lo sguardo sul mondo, presenta i tratti della rovente sacralità bunueliana.

Lo vediamo alle prese con un rudimentale pianoforte mentre Viridiana nella stanza accanto disfa i bagagli, scioglie i capelli, si libera dell’abito di obbedienza, svelando la pelle diafana e incontaminata delle cosce: è in quel momento che la macchina da presa stacca sui piedi di Don Jaime che accarezzano i pedali dello strumento e ascende con parsimoniosa intensità fino al volto del vecchio che “fiuta” l’odore della trasgressione, la nudità della donna, e si contrae dentro una smorfia di perdizione e mancamento.

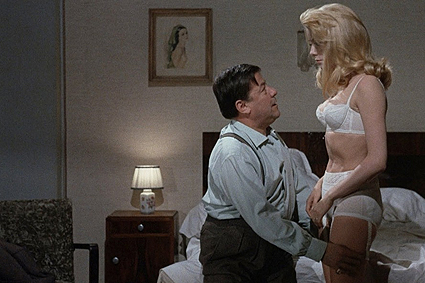

Immagine peculiare: la medesima sorte espressiva spetterà nove anni dopo a Tristana (Catherine Deneuve) e al suo corpo offeso: lo Studio in Do minore di Chopin inonda il dettaglio di una gamba di legno che spinge il pedale del pianoforte mentre la macchina da presa lentamente risale per raggiungere il volto: un volto ormai trasformato e indurito dagli eventi, irrimediabilmente consegnato alla “presa” padronale del maschio cerimonioso, Don Lope, (ancora impersonato dall’attore-feticcio Fernando Rey).

Intermezzo.Lo sceneggiatore Jean-Claude Carrière, che con Buñuel ha stretto un antico sodalizio fin dal 1963 (Journal d’une femme de chambre), amava raccontare un aneddoto che val la pena riferire per intero.

Intermezzo.Lo sceneggiatore Jean-Claude Carrière, che con Buñuel ha stretto un antico sodalizio fin dal 1963 (Journal d’une femme de chambre), amava raccontare un aneddoto che val la pena riferire per intero.

Accompagnò Buñuel a Los Angeles, nel ’72, quando il regista fu invitato d’onore al Los Angeles Film Festival per presentare il nuovo film Il fascino discreto della borghesia. Dopo la cerimonia Carrière fu avvicinato da George Cukor che gli manifestò la volontà di invitare il regista spagnolo nella propria abitazione di Bel Air, “per un lunch con pochi vecchi amici”.

Entrati nel salotto di casa Cukor, Buñuel e Carrière trovarono ad attenderli lo stato maggiore del cinema hollywoodiano: William Wyler, Rouben Mamoulian, George Stevens, Robert Wise. C’era anche Billy Wilder. E c’era Hitchcock. Che corse immediatamente verso il collega per abbracciarlo.

«Ho trovato bellissimo Tristana – gli disse – ho trovato geniale quel movimento di macchina che dall’inquadratura-dettaglio della gamba di legno che si accanisce sul pedale del pianoforte, corre verso il volto della donna. Alla fine di quel movimento comprendiamo che Tristana è un’altra persona rispetto alla prima parte e che il film ricomincia con un personaggio trasformato. Quel semplice movimento di macchina fa da crinale tra le due condizioni».

Nel cinema di Buñuel l’uso della macchina da presa è consustanziale fin dagli esordi al nucleo poetico: il tempo non conosce rotture, inversioni, soluzioni di continuità perché dominato da una legge – il desiderio – che si dà come potenza primigenia, “religio” nella versione più antica – venerazione – quindi strumento di appropriazione dell’altro da sé, ciò che nella forma-cinema del maestro spagnolo diventa adesione dell’immagine all’Idea, la presa della coscienza nell’immagine.

Nel cinema di Buñuel l’uso della macchina da presa è consustanziale fin dagli esordi al nucleo poetico: il tempo non conosce rotture, inversioni, soluzioni di continuità perché dominato da una legge – il desiderio – che si dà come potenza primigenia, “religio” nella versione più antica – venerazione – quindi strumento di appropriazione dell’altro da sé, ciò che nella forma-cinema del maestro spagnolo diventa adesione dell’immagine all’Idea, la presa della coscienza nell’immagine.

Quando dà avvio alla cerimonia feticista, raccogliendo dal baule l’abito da sposa le scarpe il corsetto della moglie defunta, Don Jaime avverte d’improvviso una presenza: è Viridiana sonnambula che striscia nella Notte per depositare nel fuoco del camino un gomitolo di lana e spargere la camera di cenere, disporre cioè l’apparato simbolico che nell’esperienza surrealista precede e qualifica l’azione.

Può Viridiana – divenuta agente di sur-realtà – rimanere insensibile al desiderio/castigo dello zio, che la supplica di aderire al suo désir nell’ultima sera, la cena dell’addio, indossando l’abito da sposa di colei che fu sua moglie?

«Non mi piace mascherarmi, ma desidero soddisfare questo vostro capriccio»

«Non è una mascherata né un capriccio. Ti voglio dire una cosa che pochi sanno: tua zia è morta di cuore la notte stessa delle nozze con questo vestito. E tu le somigli tanto».

La svolta successiva è affidata al narcotico, alla perdita dei “sensi”, mentre sul piatto del grammofono gira il disco 78 giri de “La voce del padrone”, accendendo le note del Requiem di Mozart.

La centralità è ora quel corpo disteso sul letto, con l’abito nuziale e la corona di fiori, privo di coscienza, pronto all’offerta inconsapevole. Ma quel corpo che Don Jaime brama di violare è già così ammantato di cultura e di sacro che egli riesce appena a sfiorarlo. Si ritrae, colpito da vergogna, indietreggia spaventato, afferra il candelabro, esce dalla camera, mentre il Dies Irae percuote potentemente lo spazio della scena.

Poche inquadrature dopo il corpo di Don Jaime verrà trovato appeso ad un albero del giardino, penzolante sopra una corda, anch’esso imparentato a quel simbolo – la corda – che tornerà nei sogni proibiti di Severine in Bella di giorno, trasformandosi nel più delizioso e inimmaginabile dei tormenti.

«Avere pietà delle disgrazie»: è il comandamento che Viridiana intende seguire dopo il suicidio dello zio, trasformando la tenuta in una casa di accoglienza per mendicanti, gli esclusi dal mondo, onde sottrarli al destino di desolazione e di oscura miseria.

È un breve interregno, che serve a ridestare le forze della giovane, a far divampare una fiammella di genuina utopia nel suo cuore oltre che a provvederla di un linguaggio: «Voglio fare di questo luogo un rifugio dove tutti i poveri che passano possano trovare un letto e calore umano».

Uno spirito missionario che la strategia narrativa di Bunuel fa coincidere con l’arrivo di un nuovo personaggio, Jorge, (Francisco Rabal), unico erede insieme alla novizia della “roba” di Don Jaime.

I due si evitano, non avendo nulla da spartire. E quando Viridiana domanda a Jorge perché i mendicanti passino il tempo a odiarsi, non avendo compassione neppure di loro stessi, il giovanotto – ostentando una tempra laica e modernista – ribatte: «Cosa ne so io! Domandatelo a loro!».

Messi alle strette, i mendicanti occupano lo spazio messo a disposizione per dimostrare che non sono affatto creature da redimere. La loro condizione non è risolvibile nella carità occasionale e l’oltraggio è una legge a cui non sanno sottrarsi.

«Ora Evelina farà a noi tutti una bella foto ricordo», grida uno di loro alla fine della lauta cena che hanno imbandito in assenza della benefattrice.

La foto prevede disporsi come nell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, così da raddoppiare la blasfemia: il mendicante cieco vuole a tutti i costi essere Cristo, si sistema al centro mentre il lebbroso sdentato, regista dell’azzardo trasgressivo, aziona la puntina del microsolco facendo risuonare l’Alleluja, prima di indossare il velo da sposa e il corsetto che Don Jaime custodiva come reliquie.

Progressivamente si scopre che il loro ruolo, nel progetto-cinema di Bunuel, comporta il capovolgimento di ogni regola, lo sberleffo della santità, il trionfo dell’ebbrezza dionisiaca: ciò che all’incirca cento anni prima in filosofia si era imposto come itinerario vittorioso (Nascita della tragedia dallo Spirito della Musica, 1872).

Così la danza irrefrenabile – cui infine i mendicanti danno vita e “corpo”, fino a tentare lo stupro della benefattrice – si può leggere come presagio di un riscatto atteso e vagheggiato, che capovolge la cifra desiderante-ossessiva di Don Jaime, facendo deflagrare il miraggio dell’Occidente borghese sul terreno della Storia e non più nella nicchia dell’individualità aristocratica o nobiliare di un vecchio feticista.

È per tali ragioni se oggi, a distanza di mezzo secolo – suggestionati dall’apertura del Festival di Cannes che lo svelò e lo impose al mondo intero (Buñuel e gli attori furono salutati alla fine della proiezione con un’ovazione di sette minuti, spettatori e critici in piedi) – guardiamo a Viridiana da altre prospettive di senso, innanzitutto cogliendo nel suicidio di Don Jaime la messa in rovina di un’intera classe sociale.

È per tali ragioni se oggi, a distanza di mezzo secolo – suggestionati dall’apertura del Festival di Cannes che lo svelò e lo impose al mondo intero (Buñuel e gli attori furono salutati alla fine della proiezione con un’ovazione di sette minuti, spettatori e critici in piedi) – guardiamo a Viridiana da altre prospettive di senso, innanzitutto cogliendo nel suicidio di Don Jaime la messa in rovina di un’intera classe sociale.

Don Jaime si suicida perché percepisce che il suo mondo è sgretolato, finito, oltrepassato, è un mondo in disuso, ridotto in frantumi. Oltre la sua perversione gentile, oltre l’impeccabile cerimonia del desiderio, che ogni volta però si risolve nello scacco del non compimento, si spalanca l’altra scena: appaiono i mendicanti, i derelitti, i portatori di nessuna Grazia, gli scacciati della Terra, quei Giganti della Montagna che Pirandello aveva percepito avvicinarsi nel ‘34 e che per prima cosa soverchiano d’istinto ogni anacronistica istanza individuale o individualistica.

In questa chiave si spiega anche la scena finale, che tanti tormenti procurò all’opera, al regista e al produttore: Viridiana bussa inaspettata alla porta della camera del cugino Jorge perché ha scelto di emanciparsi. Con un certo sgomento si accorge che la stanza è già presidiata dalla cameriera Ramona, che prima di lei ha pensato bene di guadagnarsi un posto da ospite fisso. E il dinamico Jorge, intuendo che la novizia ha deciso di mutare vita e destino, spalanca la porta: «Ero convinto che prima o poi mia cugina Viridiana si sarebbe seduta a giocare a carte con noi», ammicca saggiamente, indicandole un posto al tavolo.

Seduto tra due donne, accingendosi a dare la carte, il positivista che ha a cuore il progresso dell’umanità invita la macchina da presa ad allontanarsi e lasciarlo fare: ciò che avviene con un lento carrello all’indietro che culmina nella parola Fine.

Ci sono due dimensioni nel cinema di Buñuel che tendono al confronto-scontro, due Luis Buñuel che si fronteggiano, si sfidano, entrambi attraversati da quella sublime ironia di cui il regista nato a Calanda nell’anno 1900 aveva fatto la sua regola.

E per quanto il primo Buñuel possa avere a cuore le sorti terrene e transitorie di Don Jaime (Viridiana), Don Lope (Tristana) o Mathieu Faber (L’oscuro oggetto del desiderio), il secondo Buñuel si sente costretto a scavalcare quelle figure e quel mondo, a misurarne la distanza – estetica, storica, esistenziale.

Per fare ciò è in possesso di uno strumento stupefacente, che sa richiamare e padroneggiare alla perfezione: il Surrealismo!

Cosa c’è di meglio per un grande creatore di Immagini/Idea che mettere in scena l’anacronismo di un mondo invecchiato, per poi trafiggerlo con schegge di sur-realtà, impallinandolo con inattese frecciate, ribaltandone i connotati con guizzi di pura poesia, insomma sconfiggendolo con l’ingegno rivoluzionario del costruttore di paradossi, sostenuto da ispirazioni fatali, da un diabolico istinto?

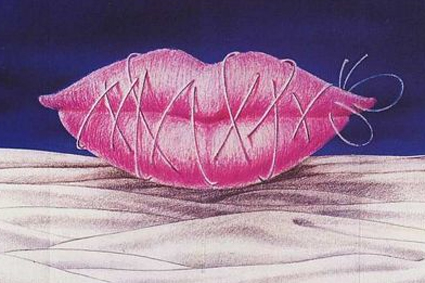

Cosa appare sullo schermo del cinema bunueliano, una volta che la cerimonia del mondo vetusto si è consumata, dissolta? Appaiono le pulsioni di sur-realtà, gli squarci di onirismo da rincorrere tra le pieghe dell’immaginario. Appare la grande forza espressiva dell’arte-cinema: la trafittura, la fenditura di marca surrealista, che taglia, sovverte, colpisce al cuore il racconto scenico: come la carriola piena di campagnoli che attraversa il salotto borghese ne L’Age d’or, il Cristo che ride fino alle lacrime in Nazarin, il Cristo che si rade ne La via lattea.

Ben oltre il precetto della trasgressione religiosa – che con sintesi fulminante si potrebbe compendiare nel suo dire “Je suis athée, grace Dieu”, “Grazie a Dio sono ateo” – il cinema di Buñuel esplode nella lungimiranza delle idee, nella straordinaria capacità di trattenere nelle pieghe del discorso scenico una verità poetica che è rimasta ancora oggi illibata.

Ben oltre il precetto della trasgressione religiosa – che con sintesi fulminante si potrebbe compendiare nel suo dire “Je suis athée, grace Dieu”, “Grazie a Dio sono ateo” – il cinema di Buñuel esplode nella lungimiranza delle idee, nella straordinaria capacità di trattenere nelle pieghe del discorso scenico una verità poetica che è rimasta ancora oggi illibata.

Per scacciare i fantasmi borghesi, ridicoli e noiosi, Séverine sogna malinconicamente di farsi oggetto estremo di desiderio, trasferisce dentro un sogno diurno ciò che la sua realtà non potrebbe mai porgerle. Entra nella casa di piacere come si entra in un segreto o nella più inconfessabile delle trasgressioni, per poi scoprire e sperimentare che la più ardita delle deviazioni forse è la scatola misteriosa del cliente cinese, della quale nessuno sa dire che cosa veramente contenga.

Cosa può fare o dire di nuovo la borghesia se non corrompere le identità, scambiare i ruoli, preparare la propria auto-distruzione, quindi rifluire esausta dentro un onirismo atemporale e insensato!

Cosa può fare o dire di nuovo la borghesia se non corrompere le identità, scambiare i ruoli, preparare la propria auto-distruzione, quindi rifluire esausta dentro un onirismo atemporale e insensato!

Se Don Jaime non riusciva a trovar compimento al proprio desiderio, i personaggi del Fascino discreto della borghesia si vedono costretti ogni volta a interrompere la cena, l’occasione di un dialogo o di un confronto – la possibilità di darsi un nome o uno scopo – e vengono sospinti fuori, costretti a vagare senza meta. Fanno ritorno a casa e si ritrovano ancora dentro una realtà intermedia, in balìa di un nuovo visitatore occasionale, anche lui dall’identità incerta: è un vescovo ma anche un giardiniere, una volta l’uno una volta l’altro.

La frantumazione definitiva del sacro ha spezzato la geometria dei legami, le parti della Commedia, ogni cosa diventa possibile, come il ragazzo imberbe colto da passione erotica per l’anziana zia: vuole a tutti i costi svestirla, giacerle accanto, per scoprire infine che la nudità che la vecchia ha paura di esibire è la nudità di una fanciulla in fiore.

Da Viridiana comincia il cinema delle grandi idee buñueliane, sostenuto dall’assimilazione di modelli culturali onnicomprensivi, che spaziano da Goya all’immagine-cinema di Stroheim.

Diceva il critico Alain Bergala che la “forza viva del cinema di Buñuel è rimasta intatta ad ogni epoca, ad ogni visione”. Senza dubbio: è l’unicità di una forza motrice che comandata dall’Idea si impossessa dei piani e delle figure, sempre rinnovantesi nella complessità che propone e nell’aderenza a uno stile di espressione che non ha avuto imitatori e non ha epigoni.

C’è infine l’opera conclusiva, Quell’oscuro oggetto del desiderio: Buñuel intravede una maledizione che si avvicina sotto forma di terrorismo, esplosioni che si susseguono, rivendicate da sigle sibilline, incomprensibili. Un taglio, una rottura, che non hanno più il sapore del guizzo surrealista, della soluzione catartica, ma risuonano come il tenebroso de profundis di un mondo che si è vieppiù impaludato nelle proprie contraddizioni.

C’è infine l’opera conclusiva, Quell’oscuro oggetto del desiderio: Buñuel intravede una maledizione che si avvicina sotto forma di terrorismo, esplosioni che si susseguono, rivendicate da sigle sibilline, incomprensibili. Un taglio, una rottura, che non hanno più il sapore del guizzo surrealista, della soluzione catartica, ma risuonano come il tenebroso de profundis di un mondo che si è vieppiù impaludato nelle proprie contraddizioni.

La scena finale, l’ultima inquadratura concepita dal regista aragonese, è tremenda nella sua potenza allusiva: Mathieu, il borghese maturo che per tutto il film è rimasto ancorato ad una inestinguibile pulsione erotica, si ferma estasiato davanti alla vetrina di una merlettaia, una ricamatrice: il suo sguardo è catturato da quelle mani che imbastiscono, ordiscono, annodano, tema rincorso e riprodotto da generazioni di pittori, tra cui Velasquez nel 1640, Vermeer nel 1670, Giacomo Balla nel 1895, Umberto Boccioni nel 1908, Dalì nel ‘26.

Finanche Conchita, il personaggio femminile che tanti tormenti ha suscitato nel vecchio borghese gentiluomo – sdoppiandosi e raddoppiandosi in due donne (le attrici Angela Molina e Carole Bouquet) – pare farsi da parte, indietreggiare davanti a quella visione.

Rimangono entrambi – Fernando Rey e Carole Bouquet – muti ad osservare il quadro, mentre la cronologia del tempo sembra arrestarsi, convergere dentro un’inattesa, imprevedibile sospensione.

Dopo quell’inquadratura non sappiamo cosa accadrà: c’è soltanto il tempo di udire una forte esplosione. Poi più nulla.

(Maggio 2014)