Così insistito, così goffamente reiterato il ricorso alla metafora calcistica, nell’incedere assordante di giornali, talk-show, programmi di intrattenimento “culturale”, che viene voglia di pescarne dal mazzo una tra le più prevedibili e intriganti, il cosiddetto fuorigioco off-side, per segnalare lo stato dentro cui si trovò la cultura filosofica europea sul finire degli anni ’80 (1987), quando nuda e annichilita dovette fronteggiare le perentorie argomentazioni di un libro firmato Victor Farìas, che rimetteva in discussione la centralità filosofica di Martin Heidegger, rinserrandola nei parametri di un’irresponsabile e consapevole adesione al Nazismo, annullando di colpo le sublimi impalcature gnoseologiche che gli erano valse la palma del più grande filosofo del ‘900.

Così insistito, così goffamente reiterato il ricorso alla metafora calcistica, nell’incedere assordante di giornali, talk-show, programmi di intrattenimento “culturale”, che viene voglia di pescarne dal mazzo una tra le più prevedibili e intriganti, il cosiddetto fuorigioco off-side, per segnalare lo stato dentro cui si trovò la cultura filosofica europea sul finire degli anni ’80 (1987), quando nuda e annichilita dovette fronteggiare le perentorie argomentazioni di un libro firmato Victor Farìas, che rimetteva in discussione la centralità filosofica di Martin Heidegger, rinserrandola nei parametri di un’irresponsabile e consapevole adesione al Nazismo, annullando di colpo le sublimi impalcature gnoseologiche che gli erano valse la palma del più grande filosofo del ‘900.

Così, ciò che il caso Heidegger avrebbe dovuto essere, oltrepassando secoli e generazioni – ovvero l’infinita esegesi di ogni particella del suo itinerario teoretico – dovette repentinamente trasformarsi nella questione storico-politica di un colpevole sostegno-assenso al Nazismo, intorbidando conseguentemente l’attitudine speculativa del più lungimirante suscitatore di pensieri del Secolo Ventesimo, addirittura offrendo credibilità a chi chiedeva di rileggere l’intera opera alla luce di quella catastrofe politico-morale.

Una “caporetto” filosofica straziante e drammatica, esplosa a poco più di dieci anni dalla morte, mentre su ispirazione dei grandi interpreti – Löwith, Lévinas, Gadamer – fiorivano in ogni distretto universitario d’Europa studi e analisi e si indicava l’autore di Essere e Tempo come un poeta-filosofo che, per dirla con una folgorante immagine presa in prestito dal suo linguaggio, raccoglie e valuta “tutto il frammezzo – das Zwischen – che sussiste tra cielo e terra”, rimettendo al centro l’inquietudine di una parola filosofica risospinta nel regno dell’Origine.

Il libro-denuncia di Farìas annichilì le voci che stavano germogliando, ci trovammo muti e sgomenti a fare i conti con la “deviazione” che scaturiva dal rapporto tra Heidegger e la crucialità del suo tempo, a cominciare da quel Discorso del Rettorato (7 maggio 1933) su cui si annodarono trame catastrofiche a beneficio dei commentatori delle pagine culturali dei giornali quotidiani e dei settimanali: il caso Heidegger, l’affaire Heidegger, subì un decalage impietoso, si trasformò da questione filosofica nella sferza acuminata di un dibattito che intonava colpe e omissioni, lasciando irrimediabilmente indietro la vastità del dettato ermeneutico.

Scriveva Hadrien France-Lanord nel 2013: «Il caso Heidegger risulterà alla fine un esempio clamoroso del baccano e della violenza che si sono scatenati non soltanto nelle varie tribune mediatiche ma anche attraverso metodi poco ortodossi adoperati da suscitatori di scandali, che vanno dalla semplice disonestà intellettuale alla pura calunnia, passando per la falsificazione dei testi». Riportando un aneddoto narrato da Walter Biemel, che del filosofo fu discepolo e amico, in un saggio intitolato I seminari di Heidegger tra il ’42 e il ’44 secondo un testimone dell’epoca: «In occasione di un dibattito pubblico a Düsseldorf, Victor Farìas mi raccontò che alcuni amici, prima della pubblicazione del suo libro, gli avrebbero consigliato di ascoltare la versione di chi aveva conosciuto Heidegger durante gli anni del Nazismo. Un personaggio come Margherita von Brentano, ad esempio, che risiedeva a Berlino e non sarebbe stato difficile raggiungere. Oppure io stesso, gli fu fatto anche il mio nome. La risposta di Farìas fu: è proprio ciò che io, deliberatamente, ho omesso di fare. E alla mia domanda: perché?, egli con un sorriso esclamò: Se lo avessi fatto, non avrei potuto mantenere ciò che ho scritto».

Ma il libro di Victor Farìas costituì, com’è noto, soltanto il primo atto del “caso Heidegger”: nel 2014 le fiamme divamparono con maggiore virulenza mercé la pubblicazione dei 33 Taccuini, Schwarze Hefte, Quaderni neri: riflessioni che attraversano sotto forma di appunti e notazioni il pensiero storico-ontologico dall’inizio degli anni ’30 agli anni ’70. L’attenzione si fissò sul connotato peculiare dell’avventura nazista, l’antisemitismo, si andò alla ricerca delle prove più evidenti – che risultarono “schiaccianti” per i detrattori – si conteggiò il numero di volte in cui il filosofo aveva passato il segno pronunciando deliberatamente il consenso-assenso: Peter Trawny, curatore dell’edizione tedesca, mise in evidenza che sulla cifra complessiva di 1694 passaggi numerati il tema ebrei/ebraismo è trattato dal filosofo 14 volte, di cui sette con un chiaro intento antisemita.

Verrà di certo un giorno in cui gli storici futuri segnaleranno la solerzia con la quale i tenaci chiosatori del “caso Heidegger” hanno tentato, dopo la stampa dei Quaderni neri, di addivenire ad una posizione mediana, equilibrata, districandosi tra argomenti pro et contra, affrontando soluzioni terminologiche che se applicate al dramma più devastante della storia del Novecento non tollerano vie di fuga o equanimi compromessi.

E se in Italia appaiono centrali sia i contributi critico-sistematici di Franco Volpi che le argomentazioni di Gianni Vattimo condensate nel Blog del 14 dicembre 2015 (“Non basta un Quaderno Nero per liquidare Heidegger”), una inedita materia di studio potrebbe ritrovarsi nella triangolazione Germania-Francia-Italia, dove in questi anni tra gli studiosi più accreditati è proliferata una dialettica eminente e variegata, un interminabile colloquio che meriterebbe di essere percorso e incrociato bibliograficamente per dar vita ad una sorta di Dizionario critico del caso Heidegger, ciò che in alcuni casi mostrerebbe, al di là delle forze in campo, il limite di “impossibile o di “indicibile” che tale questione pone sulla scena dei circoli accademici.

Esigenza che si è resa ancor più manifesta dopo la recente pubblicazione in lingua italiana del volume redatto da F. W. Von Hermann e F. Alfieri, edito da Morcelliana, “La verità sui Quaderni Neri”, che metterei in relazione e in risonanza con un testo uscito in Germania nel 1988 (pubblicato in italiano nel ’92 dall’editore Guida): “Risposta. A colloquio con Martin Heidegger”, che tra documenti, interviste, ricordi, omaggi e testimonianze ricostruisce con le armi della ricerca ostinata e partecipe la lunga marcia della questione heideggeriana.

Ben lungi quindi dal poter disporre di discorsi o conclusioni assertivi, mutuando da Maurice Blanchot la convinzione che da qualsiasi prospettiva la si valuti, l’ambigua posizione del filosofo di Meßkirch di fronte al nazismo sia “una ferita del pensiero che non si può cicatrizzare”, persuasi che la pregevole speculazione heideggeriana si accoppia alle tenebre spettrali del “tragico errore” di cui alcuni passaggi dei Diari restituiscono testimonianza manifesta, mi preme mettere sotto i riflettori due libri apparsi di recente, che pur nella loro radicale diversità condividono un destino editoriale riconducibile al libro-inchiesta di Victor Farìas.

Il primo riporta la trascrizione integrale della Conferenza-Dibattito che si tenne ad Heidelberg il 5 e 6 febbraio 1988 dal titolo “Heidegger: l’apporto politico e filosofico del suo pensiero”, resa pubblica per la prima volta in Francia nel 2014, in un testo pubblicato dalle edizioni Lignes. Una discussione che avvenne non a caso in un luogo già permeato di storia heideggeriana, l’Anfiteatro 13 della “NeueAula”, dove il filosofo pronunciò nel ’33 il discorso intitolato “L’Università tedesca nel nuovo Reich”, che faceva seguito al già citato Discorso del rettorato. Furono tre i protagonisti-relatori della Conferenza, tre nomi illustri della storia della filosofia degli scorsi decenni, tre scrupolosi indagatori della cultura del nostro tempo nonché profondi conoscitori dell’eredità heideggeriana: Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer e Philippe Lacoue-Labarthe.

Il primo riporta la trascrizione integrale della Conferenza-Dibattito che si tenne ad Heidelberg il 5 e 6 febbraio 1988 dal titolo “Heidegger: l’apporto politico e filosofico del suo pensiero”, resa pubblica per la prima volta in Francia nel 2014, in un testo pubblicato dalle edizioni Lignes. Una discussione che avvenne non a caso in un luogo già permeato di storia heideggeriana, l’Anfiteatro 13 della “NeueAula”, dove il filosofo pronunciò nel ’33 il discorso intitolato “L’Università tedesca nel nuovo Reich”, che faceva seguito al già citato Discorso del rettorato. Furono tre i protagonisti-relatori della Conferenza, tre nomi illustri della storia della filosofia degli scorsi decenni, tre scrupolosi indagatori della cultura del nostro tempo nonché profondi conoscitori dell’eredità heideggeriana: Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer e Philippe Lacoue-Labarthe.

Va dato merito alla studiosa Mireille Calle-Gruber, alla sua passione esegetica, di aver assemblato, ricostruito e introdotto la discussione-confronto che ne è scaturita, di certo non agevole per i tre “attori”, tesi a districarsi tra ipotesi congetture e dati inoppugnabili, alla ricerca di una “verità” storica che a quel livello pretende esclusivamente soluzioni disambigue e intransigenti: «Portare oggi alla conoscenza dei lettori le parole dei tre filosofi, i loro testi, lo sforzo esemplare di giustezza e di giustizia… assume un significato particolare. Sono opere che vegliano su di noi, ci aiutano a riconoscere la verità degli eventi. Ci rammentano che “noi oggi non viviamo più nella dimensione né nella logica dell’origine. Piuttosto esistiamo, agiamo in un tempo divenuto tardivo, un tempo storicamente retrospettivo. Anche se ciò non esclude che nell’estremità del “ritardo” ci possa essere l’annuncio del tempo nuovo. È questo, esattamente, che ci viene chiesto di pensare”. Sono le parole che fanno da prologo al libro “Le Mythe nazi”, pubblicato nel ’91 da Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy. Parole più che mai attuali».

Il lettore avrà modo di riscontrare la solerzia con cui questo itinerario del dubbio viene attraversato, come si percepisca nel tremore delle voci, nell’ad-venire di una parola che assume i connotati di una intensa drammaturgia, seppure trattenuta a volte dentro una forzata “improvvisazione”. Ma dove, come sottotesto ineludibile, affiora e si afferma la latitudine di un pensiero che non conosce pause, che raccoglie un molteplice a tutt’oggi impercorso nei mille rivoli che lo organizzano, nelle mille rifrazioni di una lingua-scrittura che dispiegando il Dasein, l’esser-ci, trattiene il lettore sulla soglia del mito, rammentando la provenienza strutturale di ogni parola, per indicare che nell’origine di ogni parola siamo sempre e comunque coinvolti.

Così, a pagina 92, quando Derrida riprende il discorso per precisare alcuni percorsi nella falsariga Filosofia/Politica della Storia, ecco generarsi dalla sua voce la parola tedesca vermeiden, che in lingua italiana, nella sommità del verbo tradurremmo con “evitare”, “scansare” mentre nella direzione del sostantivo diremmo “evitamento”, termine che se applicato al regno della psicanalisi o della psicoterapia allude ad una strategia comportamentale che l’individuo mette in atto quando “vuole sottrarsi dall’esposizione a situazioni, persone, eventi che suscitano emozioni considerate negative” (Il Giornale delle scienze psicologiche). Che è appunto il territorio dove Derrida la colloca, accendendo i concetti di denegazione, spostamento, allontanamento, fino al più noto rimozione.

E dunque, si domanda Derrida, cosa vuol dire per Heidegger “evitare”? Dove conduce il suo sentiero di “evitamento”?

«Heidegger ha scritto che bisogna evitare – vermeiden – la parola spirito; sebbene poi non l’abbia evitata. Interrogandomi su ciò che volesse dire “evitare”, ho pensato che non bisognasse affidarsi all’uso corrente del concetto di “evitamento” e neppure fare assegnamento sul concetto psicanalitico dell’“evitamento”, della “denegazione”, proprio perché l’accezione psicanalitica era troppo debole, non in grado di sostenere il peso dell’interrogazione heideggeriana.

Occorreva pensare qualcosa dell’evitamento e della denegazione in rapporto alla politica, qualcosa che anche se non risultasse immediatamente comprensibile, categorizzabile, fosse tuttavia disponibile nell’attualità della nostra interpretazione. È questo che mi interessava: come pensare l’evitamento per Heidegger nel dominio della politica.

Quando, per fare un esempio, Heidegger ci dice che la parola spirito dev’essere evitata, dopo che egli stesso l’aveva reintrodotta, tra virgolette, in Essere e tempo; quando nel ’51, rispondendo a Zurigo agli studenti di teologia dice: “Se dovessi scrivere una teologia, cosa che fa parte dei miei sogni, la parola essere non apparirebbe mai”, cosa significa quest’affermazione? Com’è possibile che un pensatore come lui si azzardi a proporre, nel ’51, una regola siffatta dopo aver dato inizio ad un immenso percorso speculativo segnato per l’appunto da un’infinita, incessante interrogazione dell’essere?

Eppure, si dà il caso che proprio la parola essere, in una certa fase – in Zur Seinsfrage – egli abbia cominciato a scriverla sotto barratura, diffidando a ragione di una rappresentazione oggettivante, e precisando che la barratura a forma di croce non alludeva a niente di negativo, occorreva pensarla in relazione al Geviert (“quadratura”) (…) Tuttavia, queste modalità di evitamento o di denegazione non si possono apprendere, padroneggiare, utilizzando il senso o il significato correnti del termine evitamento: si tratta di termini – sia quelli presi dal linguaggio quotidiano che quelli desunti dalla concettualità psicanalitica – che non sono ancora stati messi alla prova dell’interrogazione heideggeriana che riguarda la storia dell’ontologia, il concetto di negazione. Occorre dunque, per decifrare la denegazione o l’evitamento , forgiare dei nuovi concetti, dei modi di lettura che si preoccupino non soltanto di ciò che Heidegger dice ma soprattutto come lo dice, la sua maniera di trasferirlo nella scrittura. Modi di lettura che sono inediti e che lo stesso Heidegger non ha fornito, non ha prodotto o non ha potuto produrre.

Questo è ciò che, personalmente, mi interessa esplorare e di cui non saprei dire se è rivelatore di una ermeneutica; se il concetto di interpretazione o di ermeneutica è pertinente per designare questo genere di operazione».

E Gadamer, che ha ascoltato attentamente il lungo intervento di Derrida, si affretta a precisare:

«Lasciamo da parte l’ermeneutica. Io credo che siamo all’inizio di un percorso, di una discussione, e di questo la ringrazio, professor Derrida. Si comincia ora».

Già, “si comincia ora”. Heidegger, come sappiamo, ha promesso a noi lettori il dono di una scrittura che produce Filosofia affidando ad ogni parola il carattere della complessità poliedrica, della densità poetica che traluce sottotraccia, esprimendo al contempo la sovranità di parole e concetti che celano e disvelano la propria “originarietà”, le sorgenti mitiche da cui discendono e a cui vogliono essere riportati.

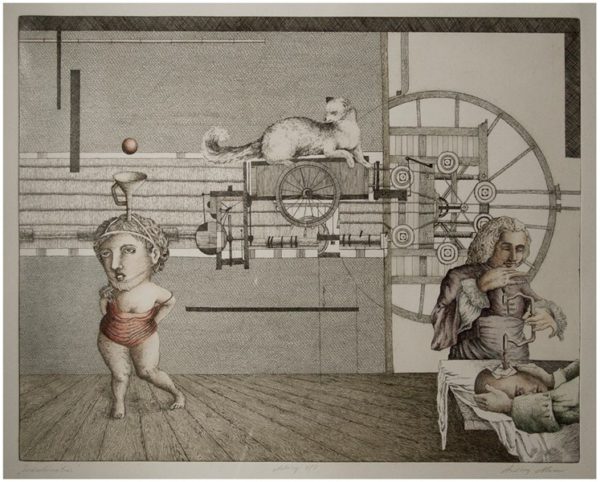

Così, nei vibranti passaggi che l’intervento di Derrida fa risaltare basterebbe quell’accenno alla parola essere scritta sotto “barratura a forma di croce” per spingerci verso epopee poetiche alternative, evocare il richiamo di antiche tavolette mitologiche, che non disdegnerei di trovare ai piedi dell’Angelo avvolto nella malinconia, come prevedeva la rinomata incisione di Albrecht Dürer del 1514, dove alcuni oggetti di alchemica pregnanza sono disposti secondo una “scala” e un ordine che spetta all’osservatore definire e interpretare.

Heidegger cita Dürer in occasione di alcune analisi strutturali dedicate all’arte e alla poesia, una di queste è il Corso dell’anno ’42, il cui oggetto di studio è l’Inno Ister del poeta Friedrich Hölderlin, Inno dedicato “alla fonte del Danubio”, rimasto incompiuto ma la cui disanima da parte del filosofo costituisce un’esperienza di lettura tra le più avvincenti che sia dato intercettare nella lingua dei filosofi (l’edizione italiana, curata da Chiara Sandrin e Ugo Ugazio, è stata pubblicata nel 2003 dall’editore Mursia).

Heidegger si sforza di farci capire che la Poesia è, come il fiume Danubio, “alla fonte del pensiero”, che la stessa ermeneutica è ancella-sorella di Poesia e come la Poesia dovrebbe “colpirci d’improvviso”, palesare ciò che la Parola, nel suo scorrere tra passato e futuro, fino a quel momento non ha ancora “espresso”. Una riflessione da proporre a chi ancora oggi ritiene che il Poeta sia un clandestino, che la Poesia sia un luogo di villeggiatura, un “ornamento” del nostro agire, uno stato “monacale” da enunciare a bassa voce nei chiostri serotini… mentre la Poesia è sagen, il dire–generare che svela qualcosa di originario, qualcosa di non ancora espresso. Nella giusta accezione, infatti, essa prefigura la lingua da utilizzare comunemente, togliendo la Parola dall’inespresso, dal non ancora detto.

(Una curiosità, da segnalare tra parentesi. Mi è accaduto di scoprire che il termine vermeiden-evitamento fu utilizzato da Roland Barthes in un Colloque de Cerisy, anno ’72, dedicato a Georges Bataille, intitolato Verso una rivoluzione culturale.

Ecco il breve accenno: «Credo che sarebbe molto importante arrivare a distinguere delle zone di evitamento, ciò che non è rimosso e che non è detto, e ciò che è evitato». (Il corsivo è mio, la traduzione di Marina Bianchi).

Difficile, infine, staccarsi dalle parole di Derrida senza fare un riferimento, seppur fugace, alla “barratura a forma di croce”, dentro cui Heidegger colloca, “mette in quadratura” – Geviert – la parola essere. Un nuovo scenario, che ha di mira, senza che Derrida lo rammenti agli uditori della Conferenza, il confronto che si sviluppò tra Heidegger e lo scrittore Ernst Jünger tra il ’49 e il ’55 e che diede vita a due Testi raccolti inizialmente sotto il comune titolo Oltre la linea, titolo-concetto che i “contendenti” risolsero in modi diversi: per Heidegger non è possibile, nelle condizioni date, che über sia, come propone Jünger, un “oltre”, è piuttosto un “su”, uno stare “sulla linea”, proprio per meglio arrivare a comprendere perché quell’oltre non sia stato raggiunto.

Se per Jünger vale un atteggiamento di “resistenza” dinanzi a un Nichilismo divenuto totale e assoluto, se andare “oltre la linea” comporta un disimpegnarsi anche dal cosiddetto nichilismo attivo, lasciando tuttavia sopravvivere alcune oasi di libertà feconda – la morte, l’eros, l’amicizia, l’arte – per Heidegger tale catena di concetti rientra nell’intrattenimento dello scrittore, nella rappresentazione dell’Io “letterario”, sfiorando quindi la superficie del problema, non facendo i conti con le radici profonde che il fenomeno nichilista stringe con sé e che investe direttamente la storia dell’Essere. In sostanza, il nichilismo analizzato da Jünger appare al filosofo un gesto di disimpegno, compreso nel nichilismo stesso, che ha il limite di ri-mettere in campo concetti come la “svalutazione dei valori”, ignorando l’architrave del problema, la questione dell’Essere.

Scrive Heidegger: «Che ne è dunque dell’attraversamento della linea? Conduce essa fuori dalla zona del nichilismo compiuto? Il tentativo di attraversare la linea resta in balìa di un rappresentare che appartiene all’ambito in cui domina la dimenticanza dell’essere. Ed è per questo che esso si esprime ancora con i concetti fondamentali della metafisica (forma, valore, trascendenza)».

In queste poche righe Heidegger lascia interagire i tre termini-chiave su cui oggi e ancora oggi siamo chiamati a “misurarci”: l’Essere, il Nichilismo, la Metafisica. Con le conseguenze “valoriali” che quest’ultima porta con sé e che si chiamano “forma, valore, trascendenza”. Se a questo preciso e per certi aspetti impietoso teorema, aggiungiamo il verbo utilizzato poche righe prima – “rappresentare” – e lo dedichiamo a coloro che si sforzano di proporre come lingua alternativa la lingua dell’arte, ecco che vien da pensare che dentro il recinto della Metafisica continuiamo ad abitare, che da lì non ci siamo affatto “smarcati”.

Smarcare: ecco l’aggettivo da mettere in campo per agganciare il secondo libro e accompagnare sul proscenio il “calciatore” cui si fa riferimento nel Titolo. Si tratta di un’opera apparsa in Germania nell’anno ’83, con il titolo “Auf einen Stern zugehen. Begegnungen mit Martin Heidegger” e pronta per l’edizione francese nel 1988 con il titolo “Marcher en direction d’une étoile”, pubblicazione poi soppressa in seguito al dilagare delle diatribe che il libro-inchiesta di Farìas procurò nel dibattito europeo.

L’autore di quel libro risponde al nome di Heinrich Wiegand Petzet e può essere definito un fedele, duraturo amico di Heidegger, rimasto accanto al filosofo per cinquant’anni, condividendo incontri chiacchierate viaggi, oltre che farsi egli stesso curatore di iniziative editoriali come Lettres sur Cézanne del poeta Rainer-Maria Rilke.

Lodevole, quindi, l’iniziativa della maison d’edition “Du Grand Est” di rilanciare tre anni or sono nelle librerie quella collezione di ricordi, seppure con un titolo modificato: “Le chemin de l’étoile. Rencontres et causeries avec Heidegger”. Che in lingua tedesca, nella stampa della prima edizione, aveva ottenuto i toni elogiativi di uno studioso di indiscussa fama come François Fédier, invitato a presentarlo nella città natale del filosofo: «Il suo libro costituisce una assoluta novità nel panorama letterario degli studi su Heidegger. Per la prima volta leggiamo un libro dove il Maestro appare nel ruolo di “amico”. Non si tratta di una raccolta di aneddoti o di una biografia nell’accezione abituale del termine. Nel suo libro si manifesta ciò che pochissimi hanno avuto il privilegio di vedere con i propri occhi: l’uomo, l’essere umano che è stato Martin Heidegger».

Di certo, lo sguardo discreto e garbato verso l’uomo Heidegger, osservato nell’organizzazione del tempo quotidiano, costituisce una gradevole sospensione della figura che siamo portati a immaginare attraverso gli Holzwege, i sentieri del saggio filosofico: se non ci meraviglia apprendere della sua passione per la pittura – che Petzet, del resto, sa bene orchestrare, conducendolo più volte in un villaggio tedesco del Nord dove opera una colonia di pittori e scultori – un certo stupore nasce se veniamo a sapere della sua inalterabile passione per il calcio. Che divenne anche militanza attiva nel periodo adolescenziale, tra le fila della squadra del Meßkirch, ricoprendo il ruolo di ala sinistra.

Ma ancor più sorprenderà leggere dell’ammirazione senza riserve che Heidegger celebra per uno dei maggiori difensori-mediani della storia del calcio: Franz Beckenbauer, idolo di Germania a partire dagli anni ’60, conquistatore di trofei e trionfi nazionali e internazionali. Lo sguardo del filosofo si illumina appena quel nome viene pronunciato, cui fanno seguito precise argomentazioni: intelligenza della posizione in campo, abilità suprema nel presagire e ostacolare l’attacco dell’avversario, autorevolezza della funzione di raccordo nel centro del campo e, non da ultima, la precisione del rilancio, che in numerose occasioni offre alla propria compagine d’attacco l’occasione di andare in goal.

Senza parole, probabilmente, rimarranno i legionari e gli appassionati del pensiero del Maestro, assicura Fédier, quando leggeranno che per il talento di Beckenbauer egli arrivò a pronunciare un aggettivo che raramente o forse mai era affiorato sulle sue labbra: “geniale”.

(Aprile 2017)

5 Commenti. Nuovo commento

Ciao Carlo, tanti cari in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Ecco, ritornati nel Giardino apriamo il tuo blog e ti facciamo tanti auguri per questa tua nuova impresa!

Con piacere parteciperemo con le nostre arti… e HHK in particolare su Heidegger che ha studiato in vari seminari alla Freie Universitaet Berlin negli anni 80 !

Illuminante

Ciao Carlo,tanti auguri per questo tuo nuovo spazio che trovo molto stimolante.

Credo che vi sostero’ ogni tanto per far viaggiare un po’ la mente e anche lo spirito.

A proposito di Heidegger, i Quaderni neri e il dibattito (re)suscitato. Il pezzo che sto commentando esigerebbe ben altra attenzione e approfondimento, ma vorrei soltanto segnalare un punto: forse la vera questione non è se Heidegger fosse o no nazista (lo è stato oltre ogni dubbio), ma cosa nel suo pensiero abbia permesso questo, e soprattutto quali siano le ragioni per cui, nel dominio quasi incontrastato del suo pensiero a tutti i livelli dell’educazione e della didattica filosofica che ha dominato altri cinquant’anni di storia intellettuale europea, l’intellighentsja che ne è a tutt’oggi l’erede abbia tanto poco a cuore, nell’ordine: la logica, l’etica, il principio di responsabilità personale e individuale delle azioni anche di fronte alla storia, la totale assenza di interesse per le forme, le regole e i limiti che la nostra umanità si è data par arginare la nostra ferinità, il radicale disprezzo per la Modernità nelle sue due grandi acquisizioni umane che sono la scienza e la democrazia, e per riassumere quel disprezzo feroce e lievemente barbarico per la dolce luce dei Lumi che ha portato un tempo i marxisti francofortesi a sostenere che l’Illuminismo conduce ai campi di sterminio e oggi porta Agamben Esposito e altri esponenti del cosiddetto Italian Thought a nutrirsi di un nichilismo etico e civico pari solo alla vaghezza con cui le più vuote prosopopee (= personificazioni di Forze più o meno equivalenti alle potenze mitologiche di un tempo, ma con meno contenuto empirico e morale) – come ad esempio l’Occidente (e il suo Destino), la Tecnica, la Biopolitica, il Potere vengono additate a Cause e Colpevoli della Macchinazione Universale, la denuncia sempre più vuota e ripetitiva della quale oggi si fregia del povero, ma un tempo non così disonesto nome di “Sinistra”.