Ho atteso con desiderio impaziente – in questi primi sei mesi che corrono verso l’ottantesimo genetlìaco di Jean-Luc Godard (3 dicembre) – che si compisse l’ordinario/necessario miracolo di costituire un movimento di opinione, tra gli addetti ai lavori come tra i fruitori di una certa area culturale, avente come unico scopo di convocare a una seria ricognizione la vita, la carriera, l’uomo, il cineasta, il personaggio “Godard”.

Ho atteso con desiderio impaziente – in questi primi sei mesi che corrono verso l’ottantesimo genetlìaco di Jean-Luc Godard (3 dicembre) – che si compisse l’ordinario/necessario miracolo di costituire un movimento di opinione, tra gli addetti ai lavori come tra i fruitori di una certa area culturale, avente come unico scopo di convocare a una seria ricognizione la vita, la carriera, l’uomo, il cineasta, il personaggio “Godard”.

Stavo per scrivere “consacrazione”, sapendo di utilizzare provocatoriamente un termine antigodardiano: “consacrazione” allude a una fissità storica che, fortunatamente, non ha mai fatto parte della fibra sempre inquieta e trasgressiva di quest’uomo nato con la macchina da presa; del resto, soltanto poche settimane ci separano dalla prima visione mondiale della sua ultima prova (anch’essa coerentemente e imprevedibilmente “godardiana”), in quel di Cannes, luogo nel quale abbiamo atteso invano che il maestro si mostrasse, come il direttore del Festival aveva a lungo auspicato.

Delusione e rammarico: è mancata la sua “presenza” sulla Croisette con il sigaro tra i denti, è mancata la sua voce in conferenza stampa, il modo di sgusciare obliquo tra le domande, di aprirsi varchi imprevisti e consentirsi risposte-labirinto, dentro le quali veder trionfare ancora una volta il suo ordine rovesciato.

Delusione e rammarico: è mancata la sua “presenza” sulla Croisette con il sigaro tra i denti, è mancata la sua voce in conferenza stampa, il modo di sgusciare obliquo tra le domande, di aprirsi varchi imprevisti e consentirsi risposte-labirinto, dentro le quali veder trionfare ancora una volta il suo ordine rovesciato.

Ma questo è Godard, questo è tipicamente e felicemente godardiano. Come testimonia la voglia ancora integra di interpretare il cosiddetto “mondo contemporaneo”, ovvero di smontarlo e ricostruirlo ogni volta alla sua maniera, secondo leggi e parametri che rimane tuttora arduo decodificare pienamente: la migliore ricetta, a riguardo, rimane di liberare il pensiero e abbandonarsi senza steccati alla sua “visione” del mondo e delle cose, non dimenticando soprattutto che il Nostro ama mescolare freneticamente i linguaggi, edificare edifici formali allusivi e allegorici, per poi, infine, sovrastare tutto ciò con l’afflato lirico della “poesia”.

Ma questo è Godard, questo è tipicamente e felicemente godardiano. Come testimonia la voglia ancora integra di interpretare il cosiddetto “mondo contemporaneo”, ovvero di smontarlo e ricostruirlo ogni volta alla sua maniera, secondo leggi e parametri che rimane tuttora arduo decodificare pienamente: la migliore ricetta, a riguardo, rimane di liberare il pensiero e abbandonarsi senza steccati alla sua “visione” del mondo e delle cose, non dimenticando soprattutto che il Nostro ama mescolare freneticamente i linguaggi, edificare edifici formali allusivi e allegorici, per poi, infine, sovrastare tutto ciò con l’afflato lirico della “poesia”. L’ultima sua prova, quella presentata a Cannes, si intitola Film Socialisme – titolo già parecchio impegnativo – ed è un prodotto che ancora una volta ci obbliga a fare i conti con la sua dottrina dell’immagine: l’augurio da fare ai tanti che non hanno avuto modo di vederlo è che compaia prestissimo in qualche caritatevole circuito televisivo, anche a tarda notte (ne vale proprio la pena!). Ma la “consacrazione” che qui auspico è di altro genere: è venuta l’ora, è giunto il tempo di togliere a Godard la nicchia inquieta e profetica dentro la quale si è ritirato, protetto, asserragliato, negli ultimi venti-venticinque anni e riproporlo alla “luce” della nostra ansia di conoscenza e di comprensione del presente: un presente che nella indefinita storia contemporanea si è reso sempre più parziale, sfuggente, inafferrabile, come ben sanno coloro che a questo mestiere, a questo vizio chiamato cinema si dedicano, sacrificando tempo energie salute denaro, in condizioni produttive spesso disperate! E allora, Godard!

Mi rendo conto che, prima di passare alla concretezza dell’evento-Godard (quindi al progetto di cui qui mi limiterò ad esporre le motivazioni generiche) si rende necessario fissare con disincanto alcuni paletti ideologico-culturali, anche per bene rimarcare il posto che questo autore occupa nell’emisfero cinematografico. Non vorrei sfuggisse, per trascuratezza o dimenticanza, che parliamo di uno tra i più significativi inventori di forme della storia del ‘900, che al nome Godard si associa un cambiamento radicale nel modo di concepire e fare cinema, al punto che quel gaio refrain proposto da Luigi Bianchi negli anni ’60 (“Il cinema si divide in due tronconi: prima e dopo Godard!”) raccoglie piena credibilità ancora oggi.

Mi rendo conto che, prima di passare alla concretezza dell’evento-Godard (quindi al progetto di cui qui mi limiterò ad esporre le motivazioni generiche) si rende necessario fissare con disincanto alcuni paletti ideologico-culturali, anche per bene rimarcare il posto che questo autore occupa nell’emisfero cinematografico. Non vorrei sfuggisse, per trascuratezza o dimenticanza, che parliamo di uno tra i più significativi inventori di forme della storia del ‘900, che al nome Godard si associa un cambiamento radicale nel modo di concepire e fare cinema, al punto che quel gaio refrain proposto da Luigi Bianchi negli anni ’60 (“Il cinema si divide in due tronconi: prima e dopo Godard!”) raccoglie piena credibilità ancora oggi. La questione Godard, infatti, fin dagli albori (e parliamo del 59-60, se si sceglie come pietra miliare “A’ bout de souffle”) è questione che non riguarda la sopravvivenza, l’efficacia o l’attualità di questo o quel film, di questa o quella prova; a Godard va dato atto di aver trasformato dalle fondamenta l’approccio al cinema pensato e al cinema realizzato, di essere intervenuto sulle leggi ancora non scritte della settima Arte, lungo una traiettoria che è di stampo “critico” ancor prima che “filmico”.

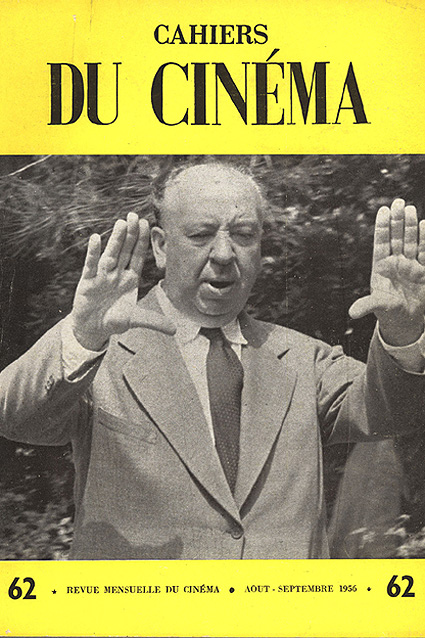

In primo piano, quindi, va messa quella parolina: “critique”, “critica”, che grazie a Godard e al drappello dei suoi consanguinei (Truffaut, Rohmer, Chabrol, Rivette, Resnais, Rouch, Astruc) si riveste a partire dagli anni ‘50, di senso e problematicità, spingendosi ben oltre e ben più lontano di quello che comunemente si crede. Godard era convinto di fare cinema anche quando faceva critica militante, quando gettava le basi e i presupposti di ciò che poi sarebbe stata, per l’intera generazione dei “Cahiers”, la visione cinematografica del mondo.

In primo piano, quindi, va messa quella parolina: “critique”, “critica”, che grazie a Godard e al drappello dei suoi consanguinei (Truffaut, Rohmer, Chabrol, Rivette, Resnais, Rouch, Astruc) si riveste a partire dagli anni ‘50, di senso e problematicità, spingendosi ben oltre e ben più lontano di quello che comunemente si crede. Godard era convinto di fare cinema anche quando faceva critica militante, quando gettava le basi e i presupposti di ciò che poi sarebbe stata, per l’intera generazione dei “Cahiers”, la visione cinematografica del mondo.Una generazione cresciuta nel buio visionario di minuscole sale, nel ghetto recintato dei cinema d’essai – “nell’ombra studiosa delle cineteche” (Rohmer) – che scopre e ridefinisce il sistema Cinema attraverso categorie di lettura e di approccio strutturale che fino a quel momento il cinema non ha previsto. E non avrebbe potuto prevederlo perché non era ancora stato scoperto un grimaldello critico che assegnasse all’immagine cinematografica il pieno statuto morale e ontologico, oltre che estetico e spettacolare.

Rovesciando o sovvertendo gli antichi parametri di approccio e fruizione del sistema-cinema, rendendolo al massimo grado autonomo e concreto, la generazione degli anni “éblouissantes”, come li definirà Jean-Charles Tacchella, innalza al rango di cinema d’autore registi e opere che quella sovranità non avrebbero, altrimenti, mai conquistato: Hitchcock, John Ford, Orson Welles, Howard Hawks, William Wyler e così di seguito, rischiarando poi di conseguenza l’intero giardino del cinema europeo, promovendo e fissando parametri di “autorialità” che innalzano al massimo livello espressivo cineasti come Bunuel, Bergman, Fritz Lang, Rossellini, Antonioni, Bertolucci.

Chi potrebbe credere, ad esempio, che Rossellini sarebbe stato Rossellini se non ci fosse stato il sigillo critico conferito al suo cinema dall’intelligenza meticolosa di quei ragazzi fanatici, come dimostrano la lungimirante Lettre sur Rossellini di Jacques Rivette e l’articolo Difesa di Rossellini a firma André Bazin, apparsi nello stesso anno, 1955!

Chi potrebbe credere, ad esempio, che Rossellini sarebbe stato Rossellini se non ci fosse stato il sigillo critico conferito al suo cinema dall’intelligenza meticolosa di quei ragazzi fanatici, come dimostrano la lungimirante Lettre sur Rossellini di Jacques Rivette e l’articolo Difesa di Rossellini a firma André Bazin, apparsi nello stesso anno, 1955! Godard viene fuori da lì, si forma dentro quelle sale, accorgendosi abbastanza presto che a lui, a loro, spetta anche andare all’assalto diretto della realtà, fissarla su pellicola, “trattenerla” dentro un modo di inquadrare, di concepire e sviluppare le inquadrature, insomma assumersi una diretta responsabilità operativa. Ovvero: impugnare la macchina da presa e farne “fronte di lotta” della contemporaneità, lungo direzioni che sono fin dall’inizio ideologiche, poetiche, politiche.

Quale bersaglio, infatti, il giovane regista-autore sceglie come terreno di battaglia e di confronto? La “modernità”, appunto! L’esercizio della modernità, la messa in funzione o il disvelamento dei linguaggi che la modernità sta generando incessantemente, intersecandoli e contaminandoli. Quella stessa “modernità” che si scopre aliena, alienata, deturpata dall’irrazionalità di uno sviluppo economico che crea fossati e dislivelli di vita e di culture. Dal ’60 al ’67 – prima stagione del suo cinema – Godard concepisce e realizza 15 lungometraggi e 7 cortometraggi: una cifra che impressiona, se si pensa che oggi in Italia un autore-regista nello stesso volume di anni riesce, forse, a portare a compimento un solo titolo.

E nel rivederli oggi non è soltanto l’incomparabile maestria dell’inquadratura e dell’immagine che ci colpisce (alla forma-bellezza di Godard meriterebbe dedicare uno studio apposito): è il vortice fecondo di un cinema che si fa linguaggio di “strutture”, che convoglia gli elementi del caos, riuscendo a tenerli miracolosamente in equilibrio. Questo è uno degli insegnamenti prioritari di Godard: il convoglio dei linguaggi multipli può mettersi in funzione, partire, percorrere un lungo tratto senza mai deragliare.

E nel rivederli oggi non è soltanto l’incomparabile maestria dell’inquadratura e dell’immagine che ci colpisce (alla forma-bellezza di Godard meriterebbe dedicare uno studio apposito): è il vortice fecondo di un cinema che si fa linguaggio di “strutture”, che convoglia gli elementi del caos, riuscendo a tenerli miracolosamente in equilibrio. Questo è uno degli insegnamenti prioritari di Godard: il convoglio dei linguaggi multipli può mettersi in funzione, partire, percorrere un lungo tratto senza mai deragliare. C’è una forza motrice che pervade quel cinema, una energia che lo fonda e lo rifonda, lo contiene e lo sostiene, senza mai cedere all’esaurimento. E il vero protagonista dell’epopea godardiana è l’uomo del ‘900, l’individuo che si è voluto moderno a tutti i costi, mescolando e confondendo i linguaggi, facendosi egli stesso macchina, feticcio, corpo alienato, simulacro.

Gli esempi riferibili sarebbero innumerevoli, basta sfogliare quel cinema, quei film, per imbattersi incessantemente nei temi e nelle tematiche dentro cui è attestato anche il nostro “qui” e il nostro “oggi”. Prendiamone uno, soltanto uno, a titolo di esempio: “Deux ou trois choses que je sais d’elle” (“Due o tre cose che so di lei”), anno ‘66, dove la “lei” è in piccola parte riferibile al personaggio Juliette Jeanson interpretato da Marina Vlady e in massima parte a Parigi, città-cantiere in continua formazione nonché città-agglomerato di contraddizioni.

Un personaggio che se messo in contiguità o in parallelo con altri modelli godardiani (la Macha Meril di Une femme mariée, la Anna Karina di Vivre sa vie, la Brigitte Bardot de Le Mépris, la Juliet Berto de La chinoise, la Mireille Darc di Week-end), svela come quella scena sia attraversata e governata da automi, personaggi-automi che nell’opaca voracità della società consumistica si vedono costretti a recitare il loro catalogo di idee, di gesti e di tracce di esistenza, perdendosi e confondendosi nell’assalto sistematico che una società di linguaggi in perpetua trasformazione infligge loro.

Un personaggio che se messo in contiguità o in parallelo con altri modelli godardiani (la Macha Meril di Une femme mariée, la Anna Karina di Vivre sa vie, la Brigitte Bardot de Le Mépris, la Juliet Berto de La chinoise, la Mireille Darc di Week-end), svela come quella scena sia attraversata e governata da automi, personaggi-automi che nell’opaca voracità della società consumistica si vedono costretti a recitare il loro catalogo di idee, di gesti e di tracce di esistenza, perdendosi e confondendosi nell’assalto sistematico che una società di linguaggi in perpetua trasformazione infligge loro. Juliette è sposata con Claude, che lavora in una officina meccanica. Hanno due figli. Abitano dentro un immenso comprensorio della periferia sud di Parigi, dove attecchiscono alveari urbani di mille anime, intreccio spasmodico di esistenze in formazione, natura deturpata, ruspe perennemente in movimento, rumori inarrestabili di pale meccaniche.

Il quotidiano di Juliette si snoda ordinariamente tra uscite rientri soste: mentre il marito celebra le sue dieci ore in officina, lei vagabonda per la Città, incontra un’amica, va dal parrucchiere, entra nei caffè, parcheggia la figlia in una sorta di asilo-nido a pagamento gestito da un anziano custode, che in una stanza fa giocare i piccini e in quella accanto conduce coppie bisognose di intimità.

Ma l’ufficio principale di Juliette è vendere occasionalmente il “proprio” corpo, per resistere ai soverchianti costi economici del quotidiano familiare. Parte della sua giornata scorre così in uno dei tanti vivaci e variegati caffè-bistrot: va a mostrarsi e a nascondersi, va a curiosare tra gli sguardi degli sconosciuti, offrendo spesso il primo piano del suo volto, incastonato tra bellezza e tristezza.

Ma l’ufficio principale di Juliette è vendere occasionalmente il “proprio” corpo, per resistere ai soverchianti costi economici del quotidiano familiare. Parte della sua giornata scorre così in uno dei tanti vivaci e variegati caffè-bistrot: va a mostrarsi e a nascondersi, va a curiosare tra gli sguardi degli sconosciuti, offrendo spesso il primo piano del suo volto, incastonato tra bellezza e tristezza. La camera di Godard la segue con ironico distacco, sovrapponendo al suo volto un catalogo di effetti scenici pescati nelle immagini colorate e patinate delle riviste di moda e che ben pitturano l’immaginario di una modernità frenetica e assordante, tra una coca-cola, il nero della tazzina di caffè o la pallina di un flipper che si dimena assordante, prima che un violoncello lirico si arrampichi esausto, a rammentarci il carattere polifonico di quella sintassi.

Finché, dentro questo pulsare di immagini, si intrufola la voce fuori campo dello stesso Godard, che sussurra frasi apodittiche del tipo: “Dov’è dunque la verità? Di faccia o di profilo? E un oggetto, che cos’è?”, descrivendo un mondo in cui “le rivoluzioni non sono più possibili, le guerre sanguinose ci minacciano, il capitalismo non ha più certezza dei suoi diritti, la classe intellettuale è in ritirata, il progresso delle scienze in declino… e l’avvenire è più presente del presente”.

Ritrovando oggi materiali siffatti – così lavorati, così frantumati e pervasi di inattese contiguità – che muovono verso direzioni eterogenee senza mai arrestare la corsa, anzi istigandola e potenziandola nel ritmo delle inquadrature, si ha la sensazione che la lingua godardiana sia lingua “universale”, che trova ieri come oggi, nell’azzardo della contaminazione dei generi, un punto di forza “globale”, per usare un aggettivo molto contemporaneo. Turbando, manipolando o sovvertendo l’ordine delle narrazioni filmiche, moltiplicando le combinazioni arbitrarie, Godard ci prende per mano e ci obbliga a fare i conti con questa confusione e stratificazione di linguaggi, che oggi si palesa ancora più virulenta e sovversiva. Da qui, da queste considerazioni, siamo a un passo dal “cinema d’autore”, nonché dalla cosiddetta Politique des auteurs. E quest’ultima, oggi, ci appare come qualcosa di misterioso o di fatiscente, difficile da definire e da riconoscere, anche controversa nei presupposti e nei risultati, come dimostra del resto il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni: “l’autorialità” può anche rivelarsi rendita asfittica e vuota se non ha un discorso critico che la sostiene, correndo il rischio di restare congelata dentro una nicchia espressiva che somiglia a una catacomba. D’altra parte, però, come fa il cinema a sopravvivere a questi nostri anni – alle continue mutazioni che la Storia impone – se non si interroga con rigore e crudeltà su temi e questioni come questi? Se non inaugura un dibattito ad ampio spettro che affronti con vigore le condizioni del produrre cinema oggi, rispetto a quella stagione che è iniziata negli anni ’50 e che rimane un miracolo di invenzione a tutti i livelli: da quello artistico-linguistico a quello produttivo-operativo?

Ritrovando oggi materiali siffatti – così lavorati, così frantumati e pervasi di inattese contiguità – che muovono verso direzioni eterogenee senza mai arrestare la corsa, anzi istigandola e potenziandola nel ritmo delle inquadrature, si ha la sensazione che la lingua godardiana sia lingua “universale”, che trova ieri come oggi, nell’azzardo della contaminazione dei generi, un punto di forza “globale”, per usare un aggettivo molto contemporaneo. Turbando, manipolando o sovvertendo l’ordine delle narrazioni filmiche, moltiplicando le combinazioni arbitrarie, Godard ci prende per mano e ci obbliga a fare i conti con questa confusione e stratificazione di linguaggi, che oggi si palesa ancora più virulenta e sovversiva. Da qui, da queste considerazioni, siamo a un passo dal “cinema d’autore”, nonché dalla cosiddetta Politique des auteurs. E quest’ultima, oggi, ci appare come qualcosa di misterioso o di fatiscente, difficile da definire e da riconoscere, anche controversa nei presupposti e nei risultati, come dimostra del resto il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni: “l’autorialità” può anche rivelarsi rendita asfittica e vuota se non ha un discorso critico che la sostiene, correndo il rischio di restare congelata dentro una nicchia espressiva che somiglia a una catacomba. D’altra parte, però, come fa il cinema a sopravvivere a questi nostri anni – alle continue mutazioni che la Storia impone – se non si interroga con rigore e crudeltà su temi e questioni come questi? Se non inaugura un dibattito ad ampio spettro che affronti con vigore le condizioni del produrre cinema oggi, rispetto a quella stagione che è iniziata negli anni ’50 e che rimane un miracolo di invenzione a tutti i livelli: da quello artistico-linguistico a quello produttivo-operativo?  Qui ha inizio un dibattito che il “pre-testo” Godard può aiutarci a svolgere.

Qui ha inizio un dibattito che il “pre-testo” Godard può aiutarci a svolgere. Se nel panorama attuale è diventato utopia che un cineasta si riconosca nello sguardo cinematografico di un altro cineasta suo contemporaneo, ciò è conseguenza dello smarrimento di quello spirito collettivo che inizialmente è stato un punto di forza del cinema d’autore.

Un cinema che oggi pare aver smarrito i suoi migliori e redditizi presupposti: situato in una postazione incerta e ambigua, attende di essere ritrovato e ri-definito, sempre che a conti fatti non prevalga la drastica opinione di coloro che lo considerano una chimera ideologica, priva oggi come ieri di ragioni e regole sostanziali.

Ben venga allora Godard, ben venga il “pre-testo” Godard, se può servire ad illuminare le nostre menti su domande come queste. Ecco perché mi spingo ad avanzare la proposta, che la Sardegna possa in autunno promuovere alcune “Giornate” dedicate a Godard e al cinema d’autore, per le quali convocare alcuni testimoni autorevoli di quell’antica e irripetibile stagione chiamata Nouvelle Vague, in modo da metterli a colloquio e a confronto con la realtà, le potenzialità e le utopie dei cineasti del presente.

Nel nome e nel segno di Godard, dunque… Anzi: Fino all’ultimo Godard, se può servire a capire quel che il cinema d’autore è stato, quel che potrebbe essere.

(Dicembre 2010)