Non si può certo dire che Marco Bellocchio abbia taciuto o dissimulato, nelle numerose interviste, i propri convincimenti, le ragioni originarie del suo cinema, le credenze ideologiche spesso mutate, il farsi e il disfarsi delle spinte centripete che lo hanno portato e lo portano di volta in volta a fissare e indagare una precisa “questione”, mettendo in evidenza la tenacia del regista che sa trasformare un brivido esistenziale nel mormorio della Storia, come insegnano i primi due titoli della vasta filmografia: I pugni in tasca (1965), La Cina è vicina (1967): dagli echi rabbiosi della provincia imbalsamata ai tamburi assordanti di una Comunità politica in formazione.

Non si può certo dire che Marco Bellocchio abbia taciuto o dissimulato, nelle numerose interviste, i propri convincimenti, le ragioni originarie del suo cinema, le credenze ideologiche spesso mutate, il farsi e il disfarsi delle spinte centripete che lo hanno portato e lo portano di volta in volta a fissare e indagare una precisa “questione”, mettendo in evidenza la tenacia del regista che sa trasformare un brivido esistenziale nel mormorio della Storia, come insegnano i primi due titoli della vasta filmografia: I pugni in tasca (1965), La Cina è vicina (1967): dagli echi rabbiosi della provincia imbalsamata ai tamburi assordanti di una Comunità politica in formazione.

Migrare o trasmigrare dall’una all’altra delle sue finestre ossessive – dall’aurora di un solipsismo oltranzista alla discesa notturna nella follia irredenta – è rimasta la felice costante del suo percorso. Ciò che potrebbe essere definito un caos originario costituisce il dato psico-culturale di maggiore consistenza e spettacolarità, oltre a sancire una inconsueta non-appartenenza: il tenersi discosto, già nei formidabili anni ’70, da un’idea di cinema che altri avrebbero chiamato la Religione del nostro tempo.

Che Bellocchio non abbia ostentato fanatismo per la Nouvelle Vague o per correnti sofisticate da cinefilia di nicchia, potrebbe, nel giudizio dell’Oggi, rivelare un tratto di perspicace iconoclastia, come se il fare cinema dovesse servire soprattutto ad aprire gli occhi sul proprio mondo, le proprie contraddizioni esistenziali, i propri rovelli, la lotta alle convenzioni sia culturali che sociali, generando un segno che appartiene esclusivamente a lui e ne porta impresse le iniziali.

Da qui l’irriducibile ostinazione che il suo percorso testimonia e che lo ha sospinto verso posizioni di estremismo politico – l’adesione al gruppo marxista-leninista Servire il Popolo – come verso un “credo” psicanalitico di marchio anti-freudiano, centrato sulla presenza di Massimo Fagioli, che diventa in un colpo solo, e per alcuni anni, il terapeuta, il demiurgo e lo sceneggiatore.

Anche la rischiosa ambiguità di tali scelte, da alcuni interpretate come “crisi” o “cadute”, ritrae la falsariga di un precetto che Bellocchio ha costantemente inseguito: l’oggettività, il farsi di necessità “oggettivi”, che vuol dire svincolarsi dalle pulsioni dell’Io, sciogliersi dell’opprimente fardello di una centralità fin troppo rumorosa e invadente, quindi sovvertire il conformismo del ruolo, la prevedibilità dell’attore-personaggio, la strettoia della facile presenza.

È, sotto altri aspetti, la regola di mettere il proprio Sé e il proprio pensiero critico costantemente in discussione, oltrepassando ogni volta il perimetro estetico-sentimentale già tracciato, reputando valide e credibili le esperienze che cancellano il gesto precedente, soprattutto riconoscendo il Set e il Tournage come occasioni di una battaglia, luogo di esplosione dei conflitti, per l’affermazione di una credibilità “scenica” che gli attori italiani, gli interpreti, hanno quasi sempre fatto fatica a raggiungere.

Per fissare le eccessive “maschere” e appartenenze cui Bellocchio si è sottoposto nel corso dei decenni, una parola nuova potrebbe essere proposta, un colpo di scena linguistico: Irrequietudine. Parola che consente di tenere insieme i due elementi – Inquietudine e Irrequietezza – che nella buona come nella cattiva sorte hanno graffiato con efficacia la sua ispirazione cinematografica, a volte risolvendola in un impasto improbabile e confuso, a volte guizzando superbamente oltre le ordinarie contingenze del fare cinema.

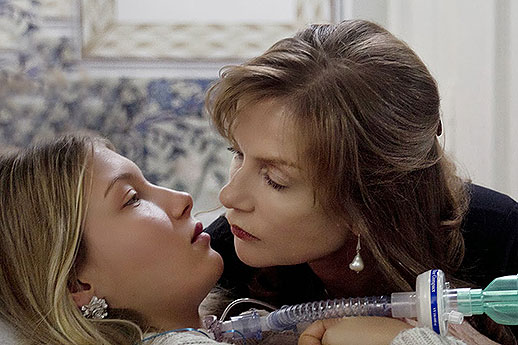

«Il cinema è un mestiere molto pragmatico, in cui certe scelte all’origine determinano poi le immagini». Poche parole, estratte da una recente intervista, potrebbero sancire la dottrina Bellocchio. Se infatti provassimo a trattenere dentro un’unica tendenza alcuni titoli prioritari del Catalogo – I pugni in tasca (1965), Nessuno o tutti/Matti da slegare(1975), Il gabbiano (1977), Salto nel vuoto (1980), Gli occhi la bocca(1982), Enrico IV (1984), Il Principe di Homburg (1996), L’ora di religione(2002), Buongiorno notte (2003), Il regista di matrimoni (2006), Vincere (2009), Bella addormentata (2012) – il principio originario che trapela è l’appropriazione di una “storia”, l’evento narrativo, il nucleo o il rovello da portare alla luce, come se il segno-cinema si definisse anticipatamente: l’estasi dell’Idea, l’epifania improvvisa, il nucleo magmatico da “palesare”.

«Il cinema è un mestiere molto pragmatico, in cui certe scelte all’origine determinano poi le immagini». Poche parole, estratte da una recente intervista, potrebbero sancire la dottrina Bellocchio. Se infatti provassimo a trattenere dentro un’unica tendenza alcuni titoli prioritari del Catalogo – I pugni in tasca (1965), Nessuno o tutti/Matti da slegare(1975), Il gabbiano (1977), Salto nel vuoto (1980), Gli occhi la bocca(1982), Enrico IV (1984), Il Principe di Homburg (1996), L’ora di religione(2002), Buongiorno notte (2003), Il regista di matrimoni (2006), Vincere (2009), Bella addormentata (2012) – il principio originario che trapela è l’appropriazione di una “storia”, l’evento narrativo, il nucleo o il rovello da portare alla luce, come se il segno-cinema si definisse anticipatamente: l’estasi dell’Idea, l’epifania improvvisa, il nucleo magmatico da “palesare”.

Esperienza-avvenimento che, in primis, deve esibire un “carattere”, una prova di forza; Bellocchio esige la presa diretta del suono e non si turba se i dialoghi risultano striduli, sgradevoli o dissonanti. Ciò che deve essere tenuto fuori del Set è il cosiddetto “messaggio simbolico”: Bellocchio detesta la simbologia, pretende che i fenomeni, anche i più irrisori, abbiano un’anima manifesta, visibile, come l’uso frequente dei campi ravvicinati lascia presagire.

Il luogo “centrale” dove l’esperienza cinematografica si compie e si risolve è dunque il Set, la macchina del tournage: attori e regista si fronteggiano dentro un deserto di comunicazione, si avvitano in una sorta di disperazione senza riposo, che potrebbe leggersi come assenza di speranza oppure anelito verso una integrità che si compie soltanto se si fanno i conti fino in fondo con le “ragioni” di ciò che si pretende di portare sulla scena, di esibire sul palcoscenico del mondo.

Gli Attori devono ogni volta sottoporsi a prove durissime per congiungersi al principio-responsabilità di fare cinema, quindi accedere nello spazio della Rappresentazione. Devono “cercare” e “trovare” una dimensione di azione e di ascolto nel medesimo tempo: Bellocchio pretende che nell’azione ci sia l’orecchio teso al mondo circostante, alle piccole cose che avvengono incessantemente e che, pur restando invisibili, “accompagnano” il gesto attoriale. Non c’è da sorprendersi se appaiono preda di sentimenti divergenti: straniati (Laura Betti), immacolati (Roberto Herlitzka), sospesi nell’inadeguatezza del mondo circostante (Sergio Castellitto), di feroce ambiguità (Lou Castel) o di feroce sensualità (Paola Pitagora), di luce apollinea (Miou Miou) o di gravida perseveranza (Giovanna Mezzogiorno).

Attori che sono, finalmente, convocati al “ruolo”, alla sovranità della Rappresentazione, a farsi carne del Set, quindi pronti a far valere un principio con cui buona parte del cinema italiano è dovuto scendere a compromessi: la non-conciliazione. Che vuol dire proporre un cinema che abbia i connotati della radicalità, la cui regola primigenia e inderogabile sia l’opposizione, quindi consentendo che si fortifichi la scelta conseguente, la non-consolazione: nessuna pietas per personaggi-individui che fluttuano nella sospensione perenne e per i quali il vuoto o il silenzio della follia diventano alfabeto riconosciuto: Salto nel vuoto (1980), Gli occhi la bocca (1982), Il sogno della farfalla (1994), Buongiorno notte (2003).

Una prospettiva estetica che si fa immediatamente “politica” e che, nelle migliori occasioni di riuscita, conferma come Bellocchio sia stato il vero antagonista di due autori-culto di quella stagione del cinema italiano, Federico Fellini e Michelangelo Antonioni. I pugni in tasca esce cinque anni dopo due opere-miracolo, La dolce vita e L’avventura (1960).

Una prospettiva estetica che si fa immediatamente “politica” e che, nelle migliori occasioni di riuscita, conferma come Bellocchio sia stato il vero antagonista di due autori-culto di quella stagione del cinema italiano, Federico Fellini e Michelangelo Antonioni. I pugni in tasca esce cinque anni dopo due opere-miracolo, La dolce vita e L’avventura (1960).

Due opere che illuminano potentemente il carachter italiano e contro cui non poteva che essere “scagliata” l’irriducibilità di un sentimento all’incontrario: valga come esempio la differenza tra l’incontenibile disubbidienza di Alessandro detto Ale e le “lacrime” sentimentali e bigotte del Marcello protagonista de La dolce vita: il bello e futile giovanotto italiano che non vuole riflettere su di sé e che probabilmente, in un ipotetico film che lo ritraesse vent’anni dopo, andrebbe incontro al medesimo destino piccolo-borghese di suo padre.

Da non-riconciliato, il cineasta emiliano gioca la “scommessa” sull’efficacia dell’urlo espressivo, la ruvidezza del tessuto narrativo, maneggiando un cinema tagliente, aguzzo, pasoliniano nella rischiosità dell’approccio e nella rabbia della soluzione, dove il sacro che si rappresenta non vuole aver nulla da spartire con il pathos melodrammatico della commedia italiana, operando anzi all’incontrario, fino a combinare in un perverso gioco di contrasti la musica con i dialoghi, la narrazione con il lirismo sonoro.

“Trovo la nostalgia patetica”, sottolinea Bellocchio. E il film che meglio sopporta l’arguzia e l’intransigenza del suo impianto espressivo è dell’anno ’82: Bellocchio avverte l’urgenza di traghettare la sua macchina-cinema nelle paratie del Teatro, mettendo sotto scacco e sotto immagini un testo-capolavoro di Anton Čechov, Il gabbiano, a cui già allora i registi teatrali faticavano a trovare nuove prospettive di visione e supplemento di senso.

Bellocchio comprende che la soluzione va cercata – tenacemente – oltre la nostalgia, comprende che nel grande drammaturgo russo la nostalgia serve soltanto a “coprire” i terribili e ineluttabili rumori della fine delle cose, del congedo della Storia, della decadenza del Personaggio ridotto a stupore di memoria. A Bellocchio importa che l’inquietudine onnipresente e sottotraccia di quel testo non sia mai congelata o addomesticata, che ciascun personaggio si faccia carico del proprio “monologo”, forse incomprensibile forse irrisolvibile, ormai confinato nella fissità claustrofobica dei primi piani.

Chi volesse approfondire le traiettorie critico-intellettuali che quella prova comportò, a cominciare dalla sorte degli attori che si trovarono nel mezzo di una tempesta, dentro un Set perennemente tormentato e conflittuale, difficilissimo da gestire, accanto a un regista che arrivò alle riprese convinto che il film non avrebbe mai visto la luce, valga la pagina 230 del “Catalogo ragionato” dedicato a Bellocchio nell’anno ‘98, ideato e ordinato impeccabilmente da Paola Malanga per le edizioni Olivares, uscito in occasione della “Retrospettiva integrale” che il 51° Festival internazionale del Film di Locarno dedicò al regista.

In quella pagina sono accostati i giudizi critici di due personaggi che mai avremmo creduto di trovare un giorno appaiati: Natalia Ginzburg e Félix Guattari: se il primo esalta la non sonorità teatrale delle parole di Čechov, seppur pronunciate nella loro grandezza e bellezza («Solo così si poteva portare il teatro di Čechov sullo schermo, liberando le parole di ogni solennità e sonorità e stracciandole in mezzo alle immagini»), il secondo si domanda: «Come si ritrova la pièce di Čechov in Bellocchio? Si ritrova curiosamente destabilizzata. L’opera metteva in scena sei personaggi, tre coppie che davano vita a tutti i triangoli possibili. Per Čechov il personaggio principale di questa tragedia-vaudeville era Nina. Il gabbiano ferito, sedotto e abbandonato. Perno del dispositivo scenico era una scenografia all’aperto, con un lago, una foresta, un intero orizzonte metafisico. L’essenziale era la domanda che si ponevano i due uomini: “Che cosa vuol dire essere scrittore?”. Nel film di Bellocchio cambia tutto. Irina passa in primo piano e acquista con Laura Betti la profondità di Racine e di Shakespeare. Il punto diventa: “Che cosa vuol dire essere attrice?” o meglio: “Che cosa hanno a che fare con il teatro il desiderio e la morte?”».

L’anno 2015 è un anno di fortuna per il regista piacentino: il Festival di Locarno ha celebrato sulla Piazza Grande i cinquant’anni dalla prima apparizione de I pugni in tasca assegnando il Pardo d’onore alla carriera mentre il 69° Festival del Cinema di Venezia ha tenuto a battesimo l’ultima opera Sangue del mio sangue, che segna anche il ritorno cinematografico a Bobbio, il piccolo borgo a nord della città di Piacenza dove ogni estate Marco coordina un Festival-Laboratorio.

L’anno 2015 è un anno di fortuna per il regista piacentino: il Festival di Locarno ha celebrato sulla Piazza Grande i cinquant’anni dalla prima apparizione de I pugni in tasca assegnando il Pardo d’onore alla carriera mentre il 69° Festival del Cinema di Venezia ha tenuto a battesimo l’ultima opera Sangue del mio sangue, che segna anche il ritorno cinematografico a Bobbio, il piccolo borgo a nord della città di Piacenza dove ogni estate Marco coordina un Festival-Laboratorio.

A proposito di Festival e di Premi, nel 2011 fu il Festival del Cinema di Venezia, diretto da Marco Müller, a consacrare il maestro di regia Marco Bellocchio con il Leone d’oro alla carriera. E a chi fu affidato l’incarico di consegnare materialmente il Premio? Proprio a Bernardo Bertolucci, a colui che di Bellocchio può considerarsi fratello di generazione, nato nella città storicamente gemella, Parma, e destinato sin da piccolo ad un irresistibile voyage poetico-cinematografico.

Inutile ribadire che tra i due autori sussistono differenze evidentissime, due diverse visioni del cinema, della cultura e dell’arte, tuttavia l’immagine di quella giornata veneziana rimane teneramente e vivamente scolpita: i sinceri sorrisi di complicità, le centellinate parole di ringraziamento di un Bellocchio lucido e commosso, che dichiara di continuare a fare film per tener desti i valori dello spirito libero, e il grido finale di Bertolucci che ancora ci fa riflettere: «Avessi avuto io, all’epoca, la tua rabbia!»…

Concludo su una vicenda storico-critica che, sono sicuro, Bellocchio apprezzerebbe. Nei giorni in cui, affrontando difficoltà e precarietà di mezzi, egli girava I pugni in tasca – film/battesimo del suo cinema ma anche film a cui ogni analisi che lo riguarda ritorna necessariamente – un gruppo di giovani critici francesi si riuniva per stilare una sorta di Manifesto politico-dottrinario sulle sorti del cosiddetto cinema d’autore, con particolare riferimento alla différence tra registi europei e registi americani.

Un Colloquio cha radunava nomi di spicco del modello critico-analitico di quegli anni: André Techiné, Jean-Louis Comolli, Gérard Guégan, Jean-André Fieschi, Michel Mardore, Claude Ollier. Una sinfonia di Voci e di Idee che concorda e converge su un preciso, quanto sorprendente, risultato programmatico: la cinefilia è estranea alle verità più elementari dell’esistenza.

«Se ci sono stati degli eccessi nella politica degli autori, nell’idolatria della messa in scena, questo dipende forse dalla personalità di gente che non aveva alcun contatto con la realtà».

«La messa in scena non è, non può essere l’oggetto di un apprezzamento estetico. Il suo risultato, che è il film, può pretenderlo. La messa in scena non è un oggetto, né un’opera d’arte, né un’espressione, ma un mezzo di espressione, stilistico, retorico, tecnico e così via. Non si giudica un mezzo. E, reciprocamente, l’essenza del cinema non risiede nei suoi mezzi. La messa in scena perciò non rientra nell’ordine dei valori. Essa ha giocato un ruolo artificioso: è stata anteposta al resto con la pretesa di trovare in essa i criteri di bellezza del film, ma ne era solo la spiegazione illusoria: bisogna cercare la bellezza dei film nella realtà stessa dei film come oggetti».

«Non si tratta di negare la “messa in scena”, a vantaggio di uno “stile” che non ne sarebbe, in fondo, molto lontano, ma di differenziare gli individui che hanno una personalità autentica da quelli che hanno delle “ossessioni”. Il “carattere”, come direbbe Welles, rimane l’unico criterio. Non si tiene abbastanza conto della personalità, cioè di tutto ciò che l’autore porta in sé, di quello che egli rappresenta nel mondo, della forza che possiede per esprimere questo mondo. Non ci sono criteri estetici, ma solamente criteri personali. I cinefili lo hanno negato, in nome della pura “messa in scena”, che è la nozione meno definibile che si possa immaginare. Infatti, una minima dose di talento estetico, se la propria personalità “erompe” nell’opera, avrà la meglio sul tecnico più abile. Scopriamo che non ci sono regole. L’intuizione, la sensibilità, trionfano su tutte le teorie».

(Novembre 2015)