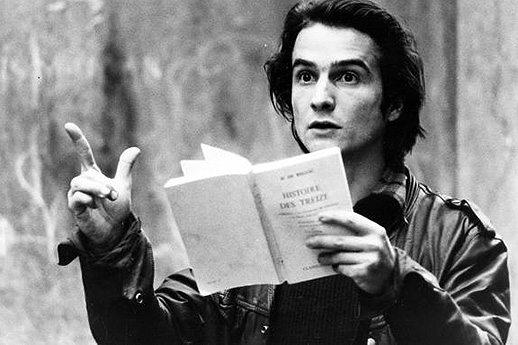

Se non fosse una parola scaduta da tanti decenni, da evitare sia nella pratica della scrittura che nelle conversazioni tra amici – perché fin troppo usata, grossolanamente “abusata” – dovremmo oggi sussurrare che Jacques Rivette, scomparso lo scorso 19 gennaio a 87 anni, sarà ricordato come uno dei più temerari sperimentatori che il cinema abbia conosciuto nel primo secolo della sua storia.

Se non fosse una parola scaduta da tanti decenni, da evitare sia nella pratica della scrittura che nelle conversazioni tra amici – perché fin troppo usata, grossolanamente “abusata” – dovremmo oggi sussurrare che Jacques Rivette, scomparso lo scorso 19 gennaio a 87 anni, sarà ricordato come uno dei più temerari sperimentatori che il cinema abbia conosciuto nel primo secolo della sua storia.

Un impulso a lui connaturato, reso visibilmente “spontaneo” in tutta la sua opera, che discendeva da un preciso comandamento: ideare e raggiungere una espressione d’arte che fosse senza vincoli, sciolta da qualsivoglia “regola”, che si qualificasse innanzitutto come occasione di ricerca illimitata, quindi affrancata dalle questioni o domande cruciali che ogni regista pone a sé medesimo e che costituiscono al contempo i “limiti” dentro cui operare.

I “perché”, Jacques Rivette li cercava, semmai, a conclusione dell’avvenuta “scommessa”: durante il montaggio, alla fine delle riprese, quando misteriosamente scopriva che cosa il film avrebbe potuto essere, rivelando itinerari mai pensati in precedenza, combinando soluzioni che nessuna sceneggiatura avrebbe previsto, dal momento che c’è un solo “tempo”, un’unica condizione temporale dentro cui la vita del cineasta si mostra, si esaurisce, si risolve, ed è il tempo del tournage, della pratica, a volta crudele e spietata, del Set: condizione privilegiata che vede realizzarsi la definitiva congiunzione tra una macchina da presa, un regista e una compagnia di attori, trascinati nella medesima corrente.

E se la parola “sperimentazione” risplende, nelle cronache di questi giorni, come parola-chiave del suo magistero, c’è da augurarsi che sperimentale al più alto grado si riveli la luce critica che quell’opera pretende di trovare d’ora in avanti, nel tentativo improcrastinabile di colmare il profondo fossato di non-comprensione che essa ha patito, facendo difetto a tutt’oggi un’analisi che si proponga di individuare e studiare le numerose e disorientanti “connessioni” da cui è attraversata.

A partire dai personaggi, che ci pare di riconoscere, di percepire contigui alla nostra andatura: individui moderni irretiti nei garbugli di una generazione che scalpita per imporre il proprio riscatto. Creature transitorie che dal finire degli anni ’50 percorrevano la Parigi della nostalgia – Paris nous appartient (1961) – tappezzandola di ombre bianche e nere dentro cui si disegnava in controluce una fatalità storica che nessuno di noi, arrivato a quell’appuntamento prima o dopo, avrebbe potuto eludere.

Tra i giovani turchi dell’epoca furente che aveva promosso la cosiddetta Nouvelle Vague, Rivette è stato ed è rimasto il meno noto, il meno conosciuto, di contro agli amici più acclamati e precocemente balzati ai massimi onori della stampa mondiale: Truffaut-Rohmer-Godard. Pur partecipando da protagonista al battesimo della formidabile stagione di rinascita del cinema europeo (redattore-capo dei Cahiers du cinéma dal ‘63 al ‘65), preferisce mantenere una posizione “laterale”, consapevole di dover scendere a patti con qualcosa che la sua acutissima coscienza critica chiamerebbe imponderabilità o indeterminatezza e che egli lega e collega direttamente al destino dell’arte cinematografica.

Se dovessi oggi indicare le direzioni di ricerca verso cui ci sospinge la volontà immaginifica di Rivette, indicherei zone di frontiera critica dove si rappresentano condizioni inedite del fare-cinema o dell’essere-per-il-cinema: una dimensione “comunitaria” che nella “realtà” del Set, nella ricerca di un continuum scenico, nell’ancoraggio ad un principio di realtà risolto “sul campo”, cerca ininterrottamente le ragioni e la credibilità del proprio impegno.

In tal senso, vanno accolti alcuni dettagli “monstre”, a cominciare dalla durata: L’Amour fou (1968) conta 252 minuti, Giovanna d’Arco (1994), 5 ore e 30 minuti, Out 1 (1971), 760 minuti, 13 ore. Che ridestano, tuttavia, altre domande: è compatibile con la forma-cinema la smisurata “libertà” dell’ingegno rivettiano? Può esistere un meccanismo produttivo in grado di inglobare esperimenti così pervicacemente votati all’illimitatezza?

Ma oggi, a poche settimane dalla morte, ciò che importa è restituire a lui la parola, ritrovando la prima parte di una lunga Conversazione-Entretien per i Cahiers du cinéma datata maggio 1981: un’intervista a cui Rivette si sottopose di buon grado, avendo di fronte due critici addestrati – Serge Daney e Jean Narboni – che in lui ritrovavano il fratello maggiore di tante battaglie, oltre che un protagonista degli anni lucenti del cinema d’autore.

Un’intervista-confronto, inedita in versione italiana, nella quale tra caos, malintesi, film incompiuti, film mai usciti, produzioni al limite del collasso psico-fisico, si staglia in vivida luce l’immagine di un regista-autore caparbiamente rivolto alla sua arte, in buona parte consapevole di mettere in campo materiali non immediatamente decifrabili e destinati – forse – ad una posterità che sappia prenderne in carico il valore, nei codici e nei significati.

Jacques Rivette

Jacques Rivette

Come prologo di questa nostra Conversazione, mi preme anticipare che sono pochi i cineasti in Francia che sanno utilizzare adeguatamente il loro tempo: a parte François [Truffaut, ndr], soltanto Rohmer e Lelouch hanno saputo creare e governare una casa di produzione che appartiene a loro in tutto o in parte e che consente di progettare il lavoro a corto, medio o lungo termine, ripartendolo opportunamente. Gli altri cineasti perdono i tre quarti del loro tempo a pensare il film che devono fare, di conseguenza non vivono felicemente.

Cahiers

Tu credi che sia tempo perso?

Jacques Rivette

Non sempre tempo perso, ma converrete con me che non si tratta di una condizione gradevole. La maggiore porzione di questo tempo la si occupa tentando di capire quale progetto potrebbe rivelarsi possibile in determinate condizioni produttive.

Cahiers

E credi che sia sempre stato così?

Jacques Rivette

Da qualche anno è diventato più difficile e lo sarà ancor di più. Per la semplice ragione che ci sono sempre più registi, reali o potenziali. Il che è un bene, ovviamente. Ma, al contempo, come ho letto su Le Monde ieri o l’altro ieri, c’è un eccessivo trionfalismo e tanta euforia nel cinema francese perché l’anno scorso si sono realizzati 150 film e quest’anno si è arrivati a 180. Ma – chiediamoci – su questi 180 quanti godranno di un’adeguata distribuzione?

Cahiers

Ci sono due film che hai girato – Noroît (1976) e Merry-Go-Round (1978) – che non sono mai usciti…

Jacques Rivette

Eppure sarebbe stato possibile farli uscire. Purtroppo, la Gaumont ha ritenuto che non ci sarebbero stati spettatori. Devo anche aggiungere che io stesso non mi sono dato da fare perché uscissero. La distribuzione di Duelle (1976) nelle sale era stata così maldestra che avrei preferito che le bobine rimanessero nelle scatole. Sono stato colpito più dal fallimento di Duelle che dalla non uscita di Noroît e Merry-Go-Round: l’ho vissuto come un rifiuto violento. Ciò che è veramente insopportabile è che quasi tutti i registi sono alla mercé di questo genere di problemi.

Parlavamo di Truffaut, Lelouch e Rohmer: loro hanno saputo costruire qualcosa, una forma, un microsistema, che consente di superare questo genere di disavventure: è accaduto a Truffaut per La camera verde, a Rohmer per il Perceval e su Lelouch si potrebbero fare parecchi esempi. Anche perché quando ti capita ciò che è successo a me per Duelle, diventa difficile ricominciare… sebbene io tutto sommato mi consideri un privilegiato, nel senso che ho potuto continuare a fare film, girando in condizioni molto povere, grazie soprattutto alla buona volontà degli attori e dei tecnici.

Ricordo, a tal proposito, una conversazione che ebbi con te, Serge, una sera che ci siamo incontrati per caso, due anni fa circa. Avevi detto una cosa che trovavo giusta e ingiusta nello stesso tempo e che riguardava Chabrol. Dicevi che il mestiere dei cineasti è quello di filmare e che tu amavi Chabrol perché è un regista che gira senza interruzioni, come in America accade a registi tipo Raoul Walsh. Ma io so bene che questo può accadere: è il caso di registi come Lelouch, Truffaut o Rohmer. Rohmer non si è praticamente mai fermato da quando ha iniziato i Racconti morali. Al tempo stesso, però, penso che tanti cineasti avrebbero voglia di dire: “Anch’io girerei senza interruzione, lo farei molto volentieri, ma come si fa?”

Cahiers

Cahiers

Conviene approfondire questa nozione di “microsistema”. Tu sei consapevole di non aver creato un “microsistema” di produzione e che ogni volta andavi all’avventura?

Jacques Rivette

Ho avuto più volte la tentazione di crearne uno, ma non ci sono riuscito, non ci ho mai creduto fino in fondo. Forse perché non ho mai esercitato una forte volontà, non ho mai avuto piacere a maneggiare meccanismi finanziari che sono necessari per fondare una casa di produzione. E non tanto per una questione di mezzi, quanto per una questione di gusto, di tendenza. Ci sono stati anni in cui pensavo di poterlo fare con un produttore come Stéphane Tchalgadjeff, così come Chabrol lo ha fatto con Génovès. Un rapporto basato sulla fiducia, un produttore che non fosse smanioso di sapere che genere di film avrei fatto, ma semplicemente con chi, quanto sarebbe costato e, una volta deciso, avrebbe messo le cose sulla buona strada. Purtroppo, di questo genere di produttori non ce ne sono più tanti, la maggior parte è tracollata.

Cahiers

Se si parla con Truffaut del cinema come carriera o come mestiere, lui non si scompone, accetta che sia così. Tu cosa diresti: il cinema è la mia passione?

Jacques Rivette

È una domanda che ho sempre evitato.

Cahiers

Ciò che chiami “micro-sistemi” sono strumenti di produzione e di realizzazione che hanno lo scopo di consentire a un regista di continuare a lavorare, di vivere la sua passione.

Jacques Rivette

Certamente. Ecco perché, come dicevo, mi considero comunque privilegiato rispetto ad altri.

Cahiers

Cahiers

Noi abbiamo seguito il tuo cinema fin dagli esordi e ciò che ci impressiona è che esso contempla un ventaglio pressoché esaustivo di casi-limite, di incredibili paradossi. Hai iniziato con un film-disastro dal punto di vista economico ma che al contempo è un film “mitico” per i cinefili: Paris nous appartient.

Jacques Rivette

Paris nous appartient non l’ho mai vissuto come una maledizione ma come qualcosa di felicemente riuscito, forse perché ha goduto di un che di leggendario: François [Truffaut, ndr], che mi presta i soldi per finirlo, altri che mi regalano la pellicola…

Cahiers

Poi hai girato La Religieuse (1966), altro caso emblematico: un film vietato, con tanto di scandalo conseguente.

Jacques Rivette

Al contrario di Paris nous appartient, La Religieuse è stato un buon successo commerciale, forse l’unico mio film premiato anche al botteghino. La verità è che il mio cinema è fatto di malintesi, dall’inizio alla fine.

Cahiers

Poi hai realizzato un film dal successo relativo: L’Amour fou…

Jacques Rivette

Per i produttori questo film rappresenta una sconfitta totale, dovuta in buona parte alla loro trascuratezza. Per me, al contrario, è un’opera molto riuscita, tranne che per la distribuzione. È stato un film anche parecchio commentato, di cui si è molto discusso.

Cahiers

Dopo hai girato un altro film “leggendario” per i cinefili, non molto visto, che si intitola Out One, a cui ha fatto seguito Céline et Julie vont en bateau (1974), film nato sull’onda dei movimenti femministi e di sinistra; dopo ancora un altro film-scacco, che ha raccolto poco pubblico, Duelle, a cui seguono due film mai usciti nelle sale. Ora ancora un altro…

Jacques Rivette

Cos’è che vi impressiona di questo elenco, l’incoerenza?

Cahiers

No, affatto: la mutevolezza!

Jacques Rivette

Non mi offendo se mi attribuite “incoerenza”, la accolgo.

Cahiers

No, è piuttosto la prova che i film di Jacques Rivette sono molto diversi uno dall’altro, e vanno incontro a risultati diversi.

Jacques Rivette

È vero: non ci sono due film costruiti allo stesso modo. Ogni film è un “caso di specie”, come dice sempre Le Monde, ricordando il primo film che si è potuto fare grazie all’aiuto economico di François [Truffaut, ndr] e alla pellicola datami in regalo da Chabrol, fino alla produzione del tutto normale de La Religieuse. Gli altri film stanno tra questi estremi, come L’Amour fou, che inizia con una produzione del tutto normale e diventa un obbrobrio produttivo strada facendo, anche per mia responsabilità. Ci sono film che hanno beneficiato di condizioni effettivamente favorevoli e che oggi sarebbe impossibile riproporre: penso ad Out One o alla serie Duelle-Noroît. Ci furono anticipate somme consistenti su progetti di due-tre pagine. E questo certamente in virtù dei film precedenti.

Cahiers

Vuoi dire che oggi sarebbe impossibile ripetere esperienze come quella di cui hai beneficiato in certi anni?

Jacques Rivette

Forse è ancora possibile, ma di certo non nelle condizioni di tolleranza e di relativa agiatezza come allora. Mi riferisco al cinema inizio anni ’60, un cinema di transizione che ha prodotto nel bene o nel male i primi film della Nouvelle Vague, attraverso un sistema di produzione-distribuzione ancora molto solido. Produttori come Beauregard hanno agito facendo diretto riferimento all’esperienza distributiva degli anni ’50. È alla fine degli anni ’60 che il vecchio sistema crolla.

Cahiers

Cahiers

All’inizio degli anni ’70 scompare la figura del Produttore, nel senso forte del termine. Secondo te Stéphane Tchalgadjeff rientrava in quel profilo di produttore? Hai avuto un dialogo costruttivo con lui, oppure è stato un compagno di strada che di te si fidava, accontentandosi di trovare il finanziamento adeguato?

Jacques Rivette

Non ho mai incontrato, fino ad oggi, quella figura di produttore di cui i cineasti avrebbero bisogno, ovvero il produttore “all’americana”. Una figura che in Francia manca completamente e se ce ne sono, io non li conosco. Qui ci sono produttori che vogliono intervenire in tutti gli stadi della costruzione del film, per cui registi come me si tengono alla larga. Poi ci sono i produttori con cui ho lavorato, Beauregard e Tchalgadjeff: produttori che accettano il progetto avendo letto un soggetto più o meno definito. A proposito di Beauregard, è stato lui che mi ha lanciato verso La Religieuse, io ero andato con un’altra idea. L’Amour fou era inizialmente una sola frase, poi è diventato un progetto di 30 pagine. E per i quattro progetti con Stéphane, è stato lui a darmi fiducia di volta in volta.

Ma sia per l’uno che per l’altro l’importante era riuscire a trovare il finanziamento, montare l’affare sul piano finanziario; dopo di che non è che si disinteressassero di ciò che accadeva sul set ma tenevano una posizione defilata, non intervenivano quasi mai. Beauregard si annoiava enormemente sul set: una volta chiuso l’affare, vedeva i “giornalieri” per qualche giorno, poi non si preoccupava di altro. Stéphane, invece, avrebbe avuto desiderio di seguire il tournage ma spesso era bloccato nel suo ufficio da problemi finanziari e anche da una specie di pudore, se posso dir così.

Cahiers

Ma un produttore che non si disinteressa al progetto, senza però rivelarsi un despota, sembra un po’ favolistico. Tu credi che possa esistere davvero?

Jacques Rivette

Forse no, forse è un mito, sarebbe un santo-produttore, un ruolo praticamente impossibile da trovare. Nell’ultimo numero dei Cahiers ho letto un’intervista a Winkler, nella quale accenna al rapporto che ha con Scorsese. Si descrive come un collaboratore che segue tutte le fasi del film, dal progetto alla post-produzione, compreso il tournage. Non è assente, quindi, quando sorgono problemi durante le riprese.

Cahiers

È per evitare questo genere di problemi che alcuni registi hanno scelto di creare quei “micro-sistemi” di cui parlavamo e che consentono di cadere in piedi, senza farsi male. Nel tuo caso, che non so se attribuire ad un’attitudine “romantica”, sembrerebbe che anche l’eventualità di subire dei contraccolpi non ti disturbi poi tanto.

Jacques Rivette

Mi disturba, sì, eccome! Sono sempre stato convinto, prima e durante le riprese, che i film che facevo avrebbero incontrato il favore di un grande numero di spettatori. Quando giravo Noroît, ero sicuro del successo commerciale, mi pareva un film d’avventura, ero convinto che sarebbe molto piaciuto. Poi il film non ha trovato una distribuzione, non è mai uscito, è stato considerato “impresentabile”… e io sono rimasto sbigottito. Purtroppo, non sono in grado di valutare lucidamente l’accoglienza che i miei film potrebbero ottenere. È una delle ragioni per cui sarebbe importantissimo avere un severo confronto con i produttori.

Cahiers

Credi che alla sparizione del produttore “ideale” abbia contribuito il cattivo uso o l’inflazione della nozione di “autore”?

Jacques Rivette

La macchina produttiva, per come funziona in questi anni, ha bisogno di autori. È una macchina che crea essa stessa gli autori, anzi non smette di crearne, a torto o a ragione. Ha bisogno di figure forti, voi lo sapete meglio di me. Pensiamo a quanti autori sono nati negli ultimi dieci anni! Noi stessi in passato abbiamo creato autori, attraverso il nostro impegno critico: registi come Preminger, per fare un esempio tra tanti, erano da noi considerati “autori”.

Cahiers

Anche registi come Luigi Comencini…

Jacques Rivette

Comencini, sì, lo stesso Joseph Losey. Autori, se non altro, per la diffusione che i loro film avevano. Costituivano uno strano mélange, anche suggestivo, del quale non rilevo soltanto la parte negativa, perché penso che il cinema possa vivere o sopravvivere soltanto attraverso i malintesi e il disordine. Lo stesso Renoir ha girato la maggior parte, se non tutti i suoi film più eccelsi, con dei produttori a dir poco disonesti. Ora questa professione si è arresa alla morale, anche se l’imbroglio è ancora possibile.

Oggi i “malintesi” sono di altra natura e per paradosso dobbiamo sperare che aumentino. Il fatto che ci siano falsi autori come Comencini, che li si metta sullo stesso piano di Bergman, Fellini o Bresson, forse permetterà a Bresson di fare altri film. Per cui: viva il malinteso, viva il bordello! Il cinema vive di questo elemento. Non soltanto bluff o impostura ma proprio malinteso, elemento che è nato già con Griffith, vedi Nascita di una nazione, forse anche prima, e che non si è mai fermato, si è poi trasformato in altre forme, seguendo i tempi, le epoche, le circostanze. Insomma, io penso che la domanda centrale che dovrebbero farsi i cineasti oggi sia la seguente: considerate le circostanze in cui mi trovo a girare, quale “malinteso” devo augurarmi di trovare lungo il percorso e da cui ottenere vantaggi?

Cahiers

Cahiers

Quando vedi o rivedi dei film, sembri sempre animato da grande partecipazione, come fosse tutto il cinema a incantarti, a rapirti, non soltanto i grandi film o i film d’autore.

Jacques Rivette

Dipende dai periodi, come per tutti. Ci sono periodi di disponibilità e periodi di chiusura. Si parla dei film come fossero degli assoluti, eppure ogni volta li si vede in condizioni particolari, che dipendono dalle condizioni in cui li si proietta, dalla sala nella quale ci troviamo. Elementi che su di me giocano parecchio. Mi accade spesso di vedere un film di cui conosco il valore oggettivo ma di annoiarmi enormemente, sapendo che lo troverei magnifico se lo vedessi tre mesi dopo. Voglio dire che c’è un lato del cinema che potremmo chiamare “d’occasione”, come i romanzi che compri in stazione prima di salire sul treno. Anche in quei romanzi occasionali scopri d’improvviso che c’è “La Serie nera”, c’è Simenon, o altri come lui, che c’è un momento insomma in cui la letteratura finisce per riconoscere i propri figli.

Una delle forze del cinema è questa confusione, questo mèlange, che ha consentito a Renoir di fare film meravigliosi prima della guerra, proprio perché si presentavano come film di Duvivier. Tornando alla vostra domanda, le persone che vanno a vedere un film ogni quindici giorni, dicendo “Vado a vedere soltanto i grandi film, non andrò mai a vedere gli altri perché sono prodotti commerciali”, sono persone che non avranno possibilità di conoscere veramente il cinema. Secondo me, il cinema è accessibile unicamente alle persone che accettano di confrontarsi con il pensiero dominante. Ma se poi queste stesse persone rifiutano Duras, Bresson, Straub o Schroeter, sono anch’esse persone che rifiutano di conoscere il cinema. Detto ciò, si tratta di modi di vivere: ci sono individui che impiegano due ore del proprio tempo per vedere un film, altre che in quelle due ore leggono un libro o ascoltano musica.

Cahiers

Tu sei, a nostra conoscenza, una delle persone che ha visionato in assoluto più film, che ha frequentato incessantemente le sale oscure dei cineclub. Con la televisione che rapporto hai?

Jacques Rivette

Nessun rapporto, ma non per preconcetto. Innanzitutto, perché non sono mai a casa, la televisione è anche legata allo stile di vita. Mi è accaduto poche sere fa di vedere un film in televisione a casa di amici e siccome non ne ho l’abitudine, avevo la sensazione che non stavo vedendo un film ma qualcosa d’altro, come il riflesso di un film. Non era una vera visione. Sono d’accordo con Eustache quando dice che la televisione è valida se devi riscoprire un film, ma non se devi vederlo o scoprirlo per la prima volta. È un po’ come guardare un film nella sala di montaggio. E quando parlo con persone che hanno visto un film in televisione, che io invece ho visto al cinema, ho sempre l’impressione che non abbiamo visto lo stesso film.

Cahiers

Cahiers

Tu sai che con la diffusione dei film in “cassetta”, si arriva ad avere un diverso rapporto. Ad esempio, si può decidere di rivedere di un film soltanto una scena, come può essere la scena dell’inseguimento aereo di Intrigo internazionale di Hitchcock. Un nuovo rapporto, un po’ strano, non limpido, forse anticulturale.

Jacques Rivette

No, non anticulturale. Penso piuttosto che la cultura cinematografica sia questa.

Cahiers

Vedere troppi film non è, in fondo, invalidante?

Jacques Rivette

No, perché?

Cahiers

Perché il peso della “cinefilia” può inibire i giovani registi.

Jacques Rivette

Se si inibiscono è perché hanno visto pochi film.

Cahiers

Ti capita, quando vedi un film, di metterti dalla parte del regista e di pensare: “Toh, avrei fatto anch’io così”?

Jacques Rivette

Non ci sono regole, di solito sì, siamo portati a farlo, soprattutto se si tratta di un film francese, ci si sente più vicini che non davanti a un film americano, che rimane ancora oggi qualcosa di lontano, di mitologico.

Cahiers

Abbiamo l’impressione che il tuo cinema sia diviso tra due poli: da un lato un polo super organizzato, codificato; dall’altro, un polo “arbitrario”, lasciato al caso. Noroît appartiene secondo noi al primo, Merry-Go-Round al secondo.

Jacques Rivette

Merry-Go-Round è l’unico caso in cui le cose sono andate esattamente in questo modo. Per L’amour fou e Out One c’era un progetto preciso. Ne L’Amour fou ogni dettaglio del film è stato improvvisato, messo in scena man mano che giravamo, ma lo spirito del film esisteva già interamente, ne avevamo discusso con gli attori, Bulle Ogier e Jean-Pierre Kalfon. Ed è quello “spirito” che poi ha fatto presa, si è sviluppato in tutti i sensi. Anche per Out One c’era una struttura precisa, che riguardava il rapporto tra i personaggi, la loro funzione, il modo in cui avrebbero agito; soltanto il finale era rimasto in bianco, da concordare, come un’opera aperta, e l’abbiamo girato negli ultimissimi giorni, in funzione di ciò che era accaduto prima.

Invece, Merry-Go-Round dipendeva inizialmente da un preciso obbligo contrattuale: girare quattro film. Nella prima fase, il progetto, che veniva dopo Céline et Julie vont en bateau, aveva come titolo “Les filles du feu”, che era semplicemente uno slogan. Cosa dire di quell’incredibile operazione? Ho preteso troppo da me stesso, dalle mie forze. Continuo a credere che il progetto fosse seducente e fattibile ma certamente io non ho avuto le forze necessarie per portarlo a buon esito, anche perché si trattava di fare quattro film senza un rapporto diretto l’uno con l’altro, se non per certi personaggi che avrebbero vissuto un’evoluzione, del tipo: il personaggio protagonista del primo film sarebbe apparso in secondo piano nel film successivo, e così di seguito.

Ma il rapporto tra i quattro film risultava fin troppo sfumato, tutto il contesto peccava di vaghezza. Ci sarebbe stata uno sviluppo da un film all’altro, che avrebbe comportato tante complicazioni da affrontare, perfino la colonna musicale avrebbe avuto un ruolo determinante nell’azione. I quattro film, poi, affrontavano generi diversi: il numero 1 è una storia d’amore; il numero 2 un film fantastico; il 3 una specie di western, un film d’avventura e il 4 una commedia musicale. Avevamo cominciato dal secondo, visto che la sceneggiatura aveva preso forma immediatamente, gli attori erano pronti, così è nato Duelle. Ma sul numero 3, Noroît, iniziato dopo un mese di intervallo, ci siamo bloccati. E un mese dopo, in agosto, sul set della prima sceneggiatura, la “love story”, le mie forze si sono esaurite e la mia testa è scoppiata: un collasso fisico e psichico. Avevo peccato di onnipotenza.

(Aprile 2016)