Niente affatto sibillina la pretesa di presunzione d’innocenza che il Lettore di Dante afferma con perentorietà di fronte alla soverchiante, incontenibile erudizione che l’Opera esibisce senza modestia; anche tra i più esperti commentatori, la reazione somiglia allo spavento guardingo del Pellegrino di fronte alla seconda delle Tre Fiere, quella Lupa, bestia “sanza pace”, “che mai non empie la bramosa voglia, / e dopo ’l pasto ha più fame che pria”.

Un languore inesausto che pare non giungere mai a soluzione, che potrebbe forse placarsi se il Lettore, da ingenuo assimilatore o inerme compilatore di epifanie poetiche, si trasformasse in fiero “contendente”, deciso a far valere la propria porzione di “canoscenza”, fino a evidenziare, nel nome della poiesis, il necessario intreccio che si stabilisce e si irradia tra lettera e commento, per sancirne infine l’assoluta imprescindibilità.

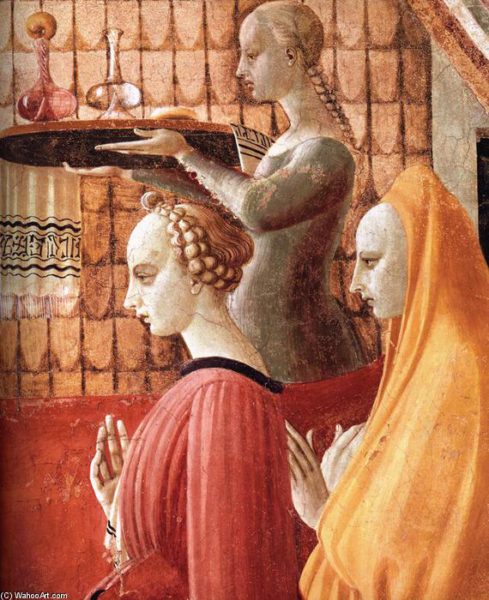

È risultata vana o parziale, quindi, nel corso degli ultimi decenni, l’innocente esibizione degli Attori-Lettori, la messa a nudo di versi e terzine che per raggiungere l’intendimento dell’uditore-ascoltatore abbisognano del soccorso di un meticoloso corredo ermeneutico, dispiegato fin dentro le cellule minime della “littera”, facendo sì che una Lectura Dantis di alto livello – e in questi decenni non sono mancate in Italia comunità di interpreti di notevole sensibilità – si possa affermare in prima istanza come esercizio di stupore e di “maraviglia”, dove l’elemento della scoperta, del disvelamento di nodi problematici plurimi, annidati nelle pieghe e nei tornanti della scrittura dantesca, corre in parallelo con la passio della lettura modulata e variata, della vibrazione estetico-tonale che l’attore-dicitore deve saper porgere.

Cosi avviene che, in ultima analisi, sia proprio il Critico-Analista a prendere in carico la restituzione della complessità dell’approccio, accedendo per via diretta nel laboratorio-sistema di una intelligenza, quella di Dante, che si vuole suprema, consapevole della propria vocazione, eccelsa nel disporre principi e precetti, perciò mai doma di sé, mai in debolezza di manovra, mai allentante la presa: Alighieri mente presaga.

E proprio noi, abitatori di questa parte di Occidente europeo, consanguinei a Dante Alighieri per lingua, territorio e destino, se focalizziamo il connotato psico-culturale, possiamo orgogliosamente affermare di stare tracciando una ipotetica, ideale linea di continuità con i migliori interpreti che quella tradizione l’hanno iniziata già nei primi venti anni dopo la morte del demiurgo-compilatore (le Chiose di Jacopo Alighieri sono del 1322, la prima edizione del Comentarium del secondogenito Pietro Alighieri si attesta al 1340 e costituisce, a detta di Francesco Mazzoni, “uno dei momenti più alti dell’esegesi trecentesca del poema, in un perfetto equilibrio tra ragioni formali e impegno dottrinale, tra interessi letterari e ricostruzione del mondo morale e spirituale di Dante“).

Ambizione perciò di smisurata estensione che, per la fortuna di noi lettori intrepidi del caleidoscopio dantesco, non si è mai fermata, germogliando incessantemente traccia dopo traccia, aggiungendo togliendo correggendo assemblando progressivamente una critica delle varianti, che ancora oggi segna il diagramma preparatorio dei nostri esperimenti. È noto, del resto, che appena si sfiora il territorio di una accorta fenomenologia del dettato dantesco, nella prospettiva di una analisi-interpretazione, si accede ad una zona franca di difficile accordatura, si aguzza l’occhio all’interno di un “sentiero di nidi di ragno” che difficilmente se non fatalmente potrà raggiungere occasioni di comune investitura.

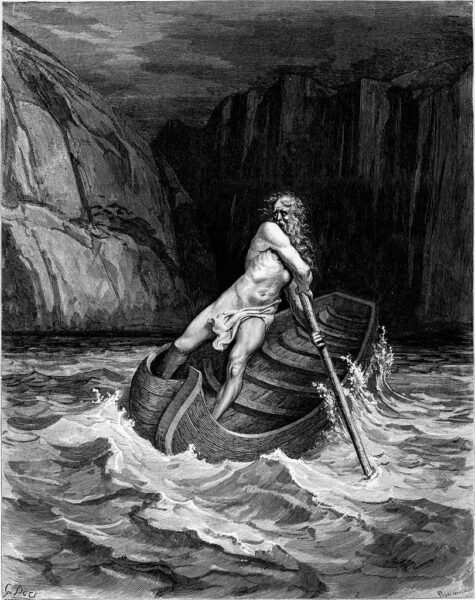

Chiunque imbastisse un catalogo di Variazioni sul tema D.A. scoprirebbe una preliminare insondabilità dell’affresco dantesco, proprio nell’accezione divinatoria che Thomas Mann proponeva a Prefazione/esergo della possente Tetralogia composta dal 1926 al 1943, Giuseppe e i suoi fratelli, il cui titolo è a noi congeniale: Discesa agli inferi – “lungo un cammino che doveva condurre spesso in valli tanto oscure” – il cui Incipit, come si ricorderà, recita queste parole: «Profondo è il pozzo del passato. O non dovremmo dirlo imperscrutabile? (…) Perché appunto in questo caso avviene che quanto più si scavi nel sotterraneo mondo del passato, quanto più profondamente si penetri e cerchi, tanto più i primordi dell’umano, della sua storia, della sua civiltà, si rivelano del tutto insondabili e, pur facendo discendere a lontananze temporali favolose lo scandaglio, via via e sempre più recedono verso abissi senza fondo».

Parole che quando sfiorai la prima volta, nella lettura adolescenziale, sfogliando l’edizione oggi vintage dei Classici Mondadori a cura di Lavinia Mazzucchetti e nella traduzione di Bruno Atzeni, mi parvero foriere di una gioiosa inarrestabile titanica immersione nelle viscere del Mito: la volontà di riportare alla luce, nella figura di Giuseppe figlio di Giacobbe – vissuto nell’Oriente babilonese ed egiziano intorno al 1400 a.C. – un poderoso sistema di relazioni antropologiche e strutturali, contestualizzate nello scrigno di un modello di letteratura critica e saggistica la cui finalità complessiva diventa l’incarnazione del Mito, ovvero – utilizzando la formula di Fabrizio Cambi nella sua Introduzione per la collana “Meridiani” dell’anno 2000 – l’attualizzarsi dell’uomo come mitologema.

Vale dunque la pena, oggi, nella prospettiva inedita che potrebbe dischiudersi, e che ha come obiettivo di raggiungere e svelare il presagio – oltre che il progetto – di una scrittura poetica che si materializza nel Mito, lo avvolge, lo trascende, immergersi nella costruzione epica dell’Opera, che di per sé tende a costituirsi come Mito, come “invenzione fabulosa sotto la quale va ricercata la verità allegorica“: un percorso che – nell’analisi del dantista Michelangelo Picone, dal cui saggio Dante e i miti è tratta la citazione – tende a far prevalere una radicalizzazione dell’elemento creativo-generativo, lasciando affiorare lampi e riflessi di quel che Dante può aver presagito. Si sviluppa perciò un itinerario a ritroso, à rebours, ritrovando una galleria di figure novecentesche, ripartendo dallo stesso Thomas Mann, dalla Conferenza che tenne alla Library of Congress della città di Washington il 17 novembre dell’anno 1942, nella quale chiarisce perché la scelta di scrivere un romanzo dopo La Montagna incantata sia caduta su una materia tanto arcaica: «Influirono varie circostanze, personali ed epocali, e quelle personali erano anche dettate dal tempo, legate com’erano agli anni e al raggiungimento di un certo stadio della mia vita. ‘The readness is all’. Dovevo essere stato, umanamente e artisticamente, in qualche modo nella ‘disposizione’ di essere toccato e sollecitato produttivamente da un oggetto simile, e la mia lettura della Bibbia non fu un caso. Le età della vita hanno inclinazioni, esigenze e orientamenti di gusto diversi, ma anche capacità e priorità diverse.

È certo nella norma che in certi anni vada a poco a poco perdendosi il gusto per tutto ciò che è semplicemente individuale e particolare, per il caso singolo per l’elemento borghese nell’accezione piu ampia del termine. In primo luogo si pone l’interesse per il tipico, per l’eternamente umano, per ciò che eternamente ritorna, l’atemporale, insomma: il mitico. Infatti il tipico è già il mitico nel momento in cui è norma e forma originaria della vita, schema atemporale e formula data da sempre in cui la vita fluisce, riproducendo dall’inconscio i propri tratti. È evidente che il conseguimento del modo di vedere tipico-mitico fa epoca nella vita del narratore, significa una particolare elevazione della sua disposizione artistica, una nuova serenità nel conoscere e nel dare forma che, come ho detto, sono riservate solitamente alle fasi più avanzate della vita: se nella vita dell’umanità il mitico rappresenta infatti una forma arcaica e primitiva, nella vita del singolo essa rappresenta invece una forma tarda e matura» (mie le sottolineature, da qui in avanti).

Per offrire adeguata consistenza teorica, spirituale e dottrinale all’Opera della maturità, Thomas Mann non esitò ad affiancare il proprio pensiero critico alla complessa Epopea del Mito e del Mitologico avviata fin dagli anni ’30 da uno dei maggiori filologi e studiosi di Storia delle Religioni, Karol Kerényi: ne scaturì un Carteggio che il critico-scrittore Giacomo Debenedetti pubblicò nel 1960, in due parti, nella collana da lui diretta – la Biblioteca delle Silerchie – per le edizioni Il Saggiatore, traduzione di Ervino Pocar, con i titoli Romanzo e mitologia e Felicità difficile.

La concordia è già abbozzata in una delle prime lettere di Kerényi – 13 marzo 1934 – spedita da Budapest, che si conclude con queste considerazioni: «Lo studio del mito, persino di quello grande, è un compito che i massimi romanzieri si danno da sé. Il pubblico sta a guardare e ne capisce ben poco. E io mi domando se non si dovrebbe dire al più vasto pubblico in un linguaggio accessibile a tutti che il romanzo, avendo raggiunto il culmine, ritorna alle sue scaturigini e rivela la sua originaria natura».

Da un lato, quindi, la personalizzazione del Mito con tutto ciò che di inesorabilmente straniante, letterariamente e filosoficamente, comporta; dall’altro, il Mito come esperienza definitoria della fase tarda della scrittura d’autore, in virtù del quale il romanzo rivelerebbe, e ritroverebbe, la natura originaria.

Che Mann fosse preparato alle argomentazioni di Kerényi, lo testimonia un Discorso tenuto il 21 gennaio 1929 presso la Preuβische Akademie der Künste di Berlino, nell’occasione del Bicentenario della nascita dell’intellettuale e drammaturgo tedesco Gotthold E. Lessing, che inizia proprio con la definizione del concetto di classicità presentato “in una luce mitica”: «Classico è il tipo formato in precedenza, l’iniziarsi di una forma di vita spirituale attraverso l’elemento individuale vivente; è un tipo originario atavico in cui la vita ulteriore si riconoscerà e sulle cui orme procederà: è dunque un mito, giacché il tipo è mitico e l’essenza del mito è ritorno, atemporalità, perenne presenza».

Che il Mito potesse addivenire “realtà organica” e potesse di conseguenza stabilire intrecci e relazioni con le zone psichiche dell’Inconscio, fino all’opportunità di “afferrare le realtà psichiche in forme mitologiche”, è materia di due sostanziali saggi, risalenti agli anni ‘33 e ‘36: Dolore e grandezza di Richard Wagner, Freud e l’avvenire.

Del primo, iniziamo da questo passaggio: «Che cosa innalza l’opera di Wagner tanto al di sopra di ogni precedente dramma musicale? Sono due le forze che concorrono a tale innalzamento, forze e doti geniali che dovrebbero ritenersi opposte e ostili e di cui oggi appunto ci si compiace di riaffermare la contraddittorietà: la psicologia e il mito. Ora si vuole negare la possibilità della loro unione: la psicologia appare qualcosa di troppo razionale perché ci si induca a considerarla ostacolo superabile nel cammino che porta alla terra del mito. Essa è ritenuta antitesi al mito, così come è ritenuta antitetica alla musica, benché proprio questo complesso di psicologia, mito e musica ci si presenti subito in due grandi casi, in Nietzsche e in Wagner, come realtà organica».

Forze ostili, la psicologia e il mito, di cui ci si “compiace di affermare la contraddittorietà”, si trovano nell’ottica manniana congiunte, accordate: non più una posizione antitetica ma una correspondance, una corresponsione di obiettivi. Così si perviene a: «Wagner come mitologo, come scopritore del mito per il melodramma, come redentore dell’opera in grazia del mito: ecco la sua seconda forza. Ed effettivamente egli non ha eguali nell’affinità psichica con quel mondo di immagini e di idee, non ha eguali nella capacità di evocare il mito e ridargli nuova vita: egli trovò se stesso quando trovò la via dall’opera storica al mito, e ascoltando viene fatto di credere che la musica non sia stata creata per altro, non possa più porsi altro compito che servire il mito».

Non sfugge, in queste righe, che il passaggio dall’opera storica al mito istituirebbe la centralità e la crucialità dell’atto critico, l’attraversamento evolutivo; ancor di più, che nella creazione artistica sia contenuto in nuce il passaggio al Mito, un inconscio trasbordo verso le rive del Mito. Proprio come se l’opera d’arte si creasse come occasione per traghettar-si verso le regioni del Mito. Ancor più evidente in questo passaggio: «La musica di Wagner non è in tutto e per tutto musica, cosi come la trama drammatica che essa fa assurgere a poesia non è letteratura. È psicologia, simbolo, mitologia, enfasi… tutto ma non musica nel senso puro e pieno. I testi ai quali si abbarbica e che trasforma in dramma non sono letteratura, ma lo è la musica. Essa che sembra prorompere come un soffione dalle profondità preculturali del mito (e non sembra soltanto, ma ne erompe davvero), è per anche pensata, calcolata, cerebrale, scaltra e abile, e concepita letterariamente, allo stesso modo in cui i suoi testi sono concepiti musicalmente. Disciolta nei suoi elementi originari, la musica deve servire a porre in rilievo i filosofemi mitici».

La concordanza con il secondo saggio avviene dunque su precise coordinate: «Il mito vissuto è proprio il principio epico del mio romanzo – insiste Thomas Mann – e io vedo bene che nel momento in cui da narratore di vicende borghesi e individuali, mi sono rivolto a ciò che è mitico e tipico, il mio segreto rapporto con la sfera psicoanalitica è entrato, per così dire, in una fase acuta. […] Mito è infatti fondazione di vita; è lo schema senza tempo, la formula religiosa in cui la vita, dopo aver attinto dall’inconscio i tratti del mito e averli riprodotti, confluisce. Senza dubbio questa nuova visione mitica ed esemplare segna nella vita del narratore un momento essenziale, implica uno straordinario accrescimento della sua potenzialità artistica, una nuova felicità del conoscere e del creare quale, di solito, è riservata agli anni più tardi della vita; nella vita dell’umanità, il mito rappresenta infatti uno stadio primitivo e remoto ma nella vita del singolo uno tardo e maturo. Ciò che con questo modo di vedere si acquista è lo sguardo per la verità più alta che si mostra nel reale, la sorridente sapienza di ciò che è eterno, immutabile, sempre valido, dello schema nel quale e secondo il quale vive anche chi crede di vivere in maniera assolutamente individuale, nell’ingenua convinzione di essere il primo e l’unico, non sospettando nemmeno come la sua vita sia invece formula e ripetizione, un procedere su orme già mille volte calcate».

Il Mito è fondazione di vita, momento essenziale, accrescimento della potenzialità artistica, quindi legittimazione. Riporto tre ulteriori passaggi:

«Il compito dell’esistenza individuale consiste nel rendere vive e presenti, rivestite nuovamente di carne, forme già date, uno schema mitico che ha il fondamento nei padri».

«Il mito legittima la vita, e solo in lui e attraverso lui la vita trova la propria coscienza, la propria giustificazione e consacrazione».

«La vita, era dunque nell’antichità la reincarnazione vivente del mito, che si richiamava e si riferiva a esso e che soltanto per opera sua, soltanto richiamandosi al passato mostrava la propria importanza e autenticità».

Non si sarebbe di certo sottratto al confronto o all’evoluzione dialettica che queste parole richiamano, lo studioso di mitologie e di religioni Furio Jesi, che già nel lontano 1968 ebbe cura di incastonare nella sfera del Mito alcune “congiunzioni” di natura storico-strutturale, che consentono ancora oggi di circoscrivere opportunamente le nostre pretese. La domanda che rimane alla sommità del percorso suona cosi: Mito o Mitologia, Mythos o Mytología, presupponendo che «la parola “mitologia” non è sinonimo certo di “mito”, ed anzi se ne distingue nettamente poiché a “mito” aggiunge quello che pare essere il suo contrario, “logos”». E come per Thomas Mann, anche per lo studioso italiano non ci fu miglior interlocutore che l’apollineo Kerényi, della cui esperienza con le radici del divino faceva fede inizialmente il volume composto a quattro mani con Carl Gustav Jung, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, apparso nel ’48 in edizione italiana per l’editore Einaudi e la cura di Angelo Brelich.

Kerényi si domandava, per prima cosa, se “l’immediatezza dell’esperienza e del piacere di fronte alla mitologia” fosse ancora in generale possibile. E lo faceva discendere dalla coesistenza-associazione di alcune coordinate che val la pena di riproporre: la complessità della parola “mito”; il mito come “arte”, “arte come la poesia e partecipe essa stessa della poesia”; l’arte della “mitologia” come movimento della materia antica, da cui il termine mitologema (“il miglior termine greco”), che serve ad indicare “racconti intorno a dèi, esseri divini, lotte di eroi, discese agli inferi”.

Il paragone più appropriato – prosegue Kerényi – è quello con la musica: «Mitologia in quanto arte e mitologia, in quanto materiale, sono fuse in un unico e identico fenomeno, nella stessa maniera in cui lo sono l’arte del compositore e il suo materiale, il mondo sonoro. L’opera musicale ci mostra l’artista quale plasmatore e nello stesso tempo ci fa vedere il mondo sonoro nell’atto di plasmare se stesso».

L’Introduzione propone poi alcuni passaggi che possono costituire premessa per i nostri intendimenti danteschi. Uno di questi dice: «La mitologia, come la testa recisa di Orfeo, continua a cantare anche dopo la sua morte, anche a lunga distanza dal tempo della sua morte. Nel periodo della sua vita, il popolo cui essa era familiare, non soltanto cantava insieme con essa, come con una specie di musica: la viveva anche. Pur essendo una specie di materiale, essa era per quel popolo forma di espressione, di pensiero, di vita. A giusta ragione si è parlato della “vita per citazione” dell’uomo dell’età mitologica e a giusta ragione si è cercato di rendere chiara questa idea a mezzo di immagini di cui non si potrebbe trovare nulla di meglio».

Questo è dunque il territorio nel quale germogliano gli interrogativi che Furio Jesi pone per circoscrivere l’approdo teoretico cui giunge il lavoro di Karol Kerényi. Con una doverosa premessa: le parole mythos, logos, mithología, per la Grecia del V secolo si trovano alle prese con notevoli oscillazioni semantiche, suscitando la convinzione che originariamente «la parola “mithología” non fosse una mescolanza di contrari – dei “contrari” mythos e lógos – innanzitutto perché non sembra documentabile che mythos e lógos indicassero dei “contrari». Ne fa fede il movimento semantico dei due principali verbi che derivano da mythos – mythéomai e mythologéuō – ambedue verbi antichi presenti in Omero.

«Il primo deriva puramente da mythos; il secondo già implica la presunta “mescolanza di contrari”, “mythos” e “lógos”. Il primo, mythéomai, ha un significato prettamente aderente a quello di “lógos” e di “mythos” sembra rispecchiare il valore di “ordine”, “progetto”, “deliberazione”; il secondo, mythologéuō, significa “racconto”, “narro”, ma per solito con speciale riferimento a narrazioni di mythologíai, di vicende “intorno a dèi, esseri divini, ecc” o di vicende antichissime».

Il discrimine si compie dunque nella differenza-opposizione tra mythos e logos, ovvero tra la parola intesa come rivelazione e la parola di “ciò che è pensato e detto in maniera chiara e che può garantire la sua verità mediante prove rigorose”, per utilizzare le parole di un progenitore degli studi mitologici, Walter Otto. Continua Kerényi: «Solo il Logos include in sé – anche in quanto “discorso, narrazione, storia” – un nuovo tipo di responsabilità, la responsabilità di una qualche verità, sia essa storica, filosofica, scientifica o anche religiosa… Il logos, il racconto fondante piu consapevole della sua responsabilità, è subentrato al posto del mito persino nell’uso religioso. Questo processo rientra nella storia dell’uso della parola, degli stili e della letteratura, ma è anche una testimonianza della storia delle idee, in cui il logos – non come racconto bensì come fondamento di un certo tipo di comprensione – ebbe la meglio sul mito, il quale invece era il fondamento di un altro tipo di comprensione».

Un altro “tipo di comprensione” che per Kerényi coincide con la poiesis, con la forma del poetare, quindi nella “traduzione” del logos della “mitologhia” in versi, suscitando perciò un genere particolare che si colloca a metà strada tra la poesia e la pittura.

Il rapporto con il divino è quindi un rapporto “originario”, la mitologia è narrazione delle origini, gli dèi sono essi stessi origine. Jesi ricorda che, a proposito di dèi, Rainer Maria Rilke diceva “Voi soli siete l’origine”, eterne origini degli aspetti del mondo cui presiedono. Perfino il mondo infero – quel mondo che Dante Alighieri si “trova” a percorrere come origine del viaggio iniziatico – può essere considerato in tale accezione, “in quanto è solo la sua esistenza a fondare la morte che è parte integrante della vita”.

«Ogni mitologia spande chiarezza: chiarezza su ciò che è, avviene e deve avvenire. Il senso di tutto ciò si trova nei mitologemi… La lingua tedesca ha la parola appropriata: “begrϋnden”, motivare, fondare giustificare una cosa riportandola al suo fondamento. La mitologia “fonda”. Essa non risponde in vero alla domanda: “perché?” bensì a questa: “da dove? da quale “origine”?».

Parola che raduna nell’immediatezza una legione di pensatori tedeschi di comprovata fede: Wolfgang Goethe, che naviga nell’Urphänomen, il fenomeno originario, partecipando alla rigenerazione vitale del Mythos, e servendosi del prefisso Ur per ribadire il grado di intensità della derivazione primigenia; Martin Heidegger, che fa uso del termine Ursprung, traducibile con “surgimento” o “sorgimento”, per indicare e far risaltare – nella confluenza cui approda – il “saltare”, l’attraversamento di una “riva”, di una estremità.

Proprio Heidegger, del resto, ha opportunamente circoscritto il teorema poesia/verità – la cui andatura si rifletterà nel nostro dettato dantesco – indagando, approfondendo, la suggestione “ermetica” di un verso, non di Dante ma di Friedrich Hölderlin, poeta-Virgilio che lo ha orientato nella “tregenda” del Mito, illuminando il febbrile divenire del suo pensiero teoretico, e quel verso dice: «Pieno di merito, ma poeticamente, abita / L’uomo su questa terra», stabilendo l’inedita compatibilità – vertragen, “accordo” – tra “poetare” e “abitare”. «Poetare è l’autentico far abitare (Wohnenlassen). Ma con quale mezzo noi perveniamo ad una abitazione? Mediante il costruire (Bauen). Poetare, in quanto far abitare, è un costruire».

Ci troviamo, spiega Heidegger, davanti all’esigenza di pensare l’essenza del poetare come un “far abitare, come un costruire”, forse anzi il costruire per eccellenza, segnalando il cattivo uso che ordinariamente facciamo di termini come poesia poeta poetare, ogni volta che releghiamo il poetare nel regno della fantasia, allungando una distanza incommensurabile tra la poesia-poiesis e ciò che chiamiamo “il reale”, fotografando l’impressione che «l’abitare poetico strappi gli uomini dalla terra e trasvoli fantasticamente oltre il reale».

La poesia di Hölderlin, secondo Heidegger, ci guida proprio in direzione “terra”: «Pieno di merito, ma poeticamente, abita / L’uomo su questa terra». Basta mettersi in ascolto di versi come questi:

Può un uomo, quando la sua vita non è che pena,

Guardare il cielo e dire: così

Anch’io voglio essere? Sì.

Dove è messo in luce l’immagine-concetto dell’uomo cui è concesso di “guardare in alto verso i celesti”, mentre il commento recita: «Il guardare in alto supera la distanza che sta fra noi e il cielo, e rimane tuttavia quaggiù sulla terra. Il guardare in alto misura tutto il frammezzo (das Zwischen) che sta fra cielo e terra. Questo “frammezzo” è assegnato come sua porzione all’abitare dell’uomo. Questa misura diametrale cosi assegnata, e in virtù della quale il “frammezzo” di cielo e terra è aperto, la chiameremo ora la “dimensione” (dimension)».

Da qui Heidegger traghetta verso la domanda che indaga il significato “essenziale” della “dimensione”: «L’essenza della dimensione è la aperta-illuminata, e perciò diametralmente misurabile, assegnazione del “frammezzo”: il verso-l’alto del cielo e il verso-il-basso della terra. Non diamo un nome all’essenza della dimensione. Secondo le parole di Hölderlin, l’uomo misura da un capo all’altro la dimensione in quanto si misura con i celesti… L’uomo, in quanto è uomo, si è già sempre misurato rispetto a qualcosa di celeste e con qualcosa di celeste. Anche Lucifero viene dal cielo. Per questo è detto che “l’uomo si misura con la divinità”. Essa è la “misura” con cui l’uomo fissa le misure del suo abitare, del suo soggiorno sulla terra sotto il cielo». Segue un capoverso di particolare rilievo: «Solo in quanto l’uomo misura e dispone in tal modo il suo abitare sulla terra, egli è capace di “essere” in modo commisurato (gemäss) alla sua essenza. L’abitare dell’uomo sta in questo misurare-disporre la dimensione guardando verso l’alto; nella dimensione il cielo e la terra hanno parimenti il loro posto».

Se nel poetare accade, secondo Heidegger, la presa-di-misura, se il poetare è il prender misure inteso nel senso rigoroso del termine, attraverso cui l’uomo riceve la misura per l’estensione (Weite) della sua essenza, sorge una nuova argomentazione: «L’uomo è come il mortale. Egli si chiama cosi perché può morire. Poter morire significa: esser capaci della morte in quanto morte. Solo l’uomo muore, e ciò continuamente, fino a che dimora su questa terra, fino a che abita. Ma il suo abitare consiste nella poeticità. Hölderlin vede l’essenza del “poetico” nella presa-di-misura, mediante la quale si compie la misurazione-disposizione dell’essenza umana».

Nella lingua del poeta, la sostanza del “misurare” si contempla con questi versi:

Ma l’ombra

Della notte con le stelle non è,

Se cosi posso osar di parlare, più pura

Dell’uomo, che si chiama immagine della divinità.

Per ribadire che la regola di misura dell’uomo è la divinità: la divinità fissa le coordinate del suo abitare, del soggiorno sulla terra sotto il cielo. E lo sguardo dell’uomo verso la divinità – poeticamente abita l’uomo – consente di “edificare l’essenza dell’abitare“. Per raggiungere infine questi parametri di collocazione: «L’uomo è capace (vermag) del poetare sempre soltanto nella misura in cui la sua essenza è traspropriata (vereignet) a ciò che da parte sua ama e rende possibile (mag) l’uomo, e che perciò adopera e salvaguarda (braucht) la sua essenza. Secondo la diversa misura di questa traspropriazione, il poetare è di volta in volta autentico o inautentico. Per questo, anche il poetare autentico non accade in ogni tempo. Quando e per quanto tempo c’è il poetare autentico? Hölderlin lo dice con questi versi:

Fino a che l’amicizia,

L’amicizia schietta ancora dura nel cuore

Non fa male l’uomo a misurarsi

Con la divinità.

Resta da capire “l’Amicizia che cos’è?”, parola innocua che Hölderlin accompagna con l’aggettivo maiuscolo ‘die Reine‘, “la schietta“, e che nell’Aiace sofoclea, nel verso 552, compare come “la grazia (Huld), che sempre richiama la grazia“. E… «fino a che dura questo venire della ‘grazia’ è bene che l’uomo si misuri con la divinità. Se questo misurarsi accade, allora l’uomo fa poesia (dichtet) a partire dall’essenza del poetico. E se accade il poetico, allora l’uomo abita poeticamente su questa terra; allora, come Hölderlin dice nella sua ultima poesia, la vita dell’uomo è un vivere abitando».

Soffermiamoci a valutare il peso specifico di tali argomentazioni, a ridosso dell’onda enigmatica di quella “parola” per noi desueta, traspropriazione, che qui andrebbe intesa come una appropriazione del Sé, come il rendere propria una essenza. (Non va trascurato, del resto, che nel linguaggio heideggeriano, oltre alla nota parafrasi del Linguaggio come “dimora dell’essere”, la parola “origine”, che abbiamo messo sotto scacco, si declina nei modi opposti al convenzionale intendimento, si veda ad esempio come per “rivoluzione”, contrapposto a “tradizione”, Heidegger abbia coniato la formula «La révolution est un renouvellement opéré par voie – non de “progès” mais, au contraire, de “retrait”: il s’agit d’effectuer une remontée vers l’origine – qui savère toujours plus haut située qu’on ne saurait l’imaginer… Le mouvement de révolution n’est pas seulement dirigé vers l’extérieur mais débouche dans ce qui est antérieur: il est donc bien “un recul vers l’avant” – un engagement, autrement dit, dans le commencement».

Anche il verbo attiguo, traspropriare, ci rammenta l’intrigo imponderabile che lo stesso Dante accende su alcuni luoghi verbali, come sarà per il verbo Trasumanare – il Trasumanar significar per verba / non si poria del Canto I del Paradiso, che prevede appunto il superamento – l’oltrepassamento – della condizione umana di finitezza, quel Canto Primo della Terza Cantica avvolto nell’invocazione al Dio Apollo. Facciamo ancora un passo indietro, osserviamo come, sulla suggestione della figurazione Heidegger-Holderlin, ci paia di scorgere in filigrana la “prossimità” del viaggio dantesco, come nel vortice di concettualizzazioni che abbiamo percorso ci paia di intravedere la posizione, la postura, che il Pellegrino-Viandante-Viator sta assumendo per dare inizio al suo stupefacente Viaggio Oltremondano: lo scorgiamo mentre ancora giace sulla terraferma dell’accadere storico prima di perdersi nella “selva” del Canto I, prima di cedere allo smarrimento e al labirinto delle prove iniziatiche.

È proprio nel Canto I che il Pellegrino viene obbligato a misurare lo spazio immaginario e “reale” che ha di fronte, come fosse indotto a comprendere quanto misura lo spazio del Regno dell’Oltretomba che si accinge a varcare. Un compito, un mandato, che va di pari passo con la misurazione dello spazio di scrittura, misurazione delle sue facoltà, nonché della “resistenza” che un poeta deve possedere per governare la materia che si accinge a plasmare.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

La Selva è Origine, è cominciamento: ci si “perde” ma ci si “attarda”, il Pellegrino-Viandante la intercetta come luogo ineludibile, da osservare con circospezione e da percorrere in estensione. Anche Origine è parola holderliniana-heideggeriana, che in tedesco ha la modalità Ursprung, termine che ritrova il “sorgere”, lo “spuntare”, la repentina apparizione, dove Springen vuol dire saltare, varcare il limite: «Far sorgere qualcosa con un balzo in avanti, portarlo all’essere cominciando dalla provenienza essenziale e con il salto “instauratore”: ecco cosa significa la parola Ursprung».

La “provenienza essenziale”, il “salto instauratore”: ecco due elementi “strutturali”, sistemici, che ci consentono di distinguere comprendere appieno che cosa in Dante si fa “origine”, che cosa risospinge verso il nucleo forte e fecondo della originarietà, che si configura come trascendenza originaria, a cui Dante affida la sua zona di perdita, di smarrimento, di “abissalità”. Origine è dunque “scaturigine” che si pone davanti a noi, ci precede, a condizione che noi sappiamo “sistemarci”, farci “trovare” sul punto-limite, pronti a saltare, a operare il “salto”, ben consapevoli che la sola Origine di cui possiamo fare esperienza è il salto nel cuore, nel centro, del Tempo Originario.

Scriveva Philippe Arjakovsky, commentando la voce “Origine” del Dictionnaire Heidegger, che quando l’essere-uomo si apre al tempo dell’Origine, a questa maturazione del tempo che consente di aprire in simultaneità l’avvenire con l’essere stati, egli è portato, trasportato, da questo “rapt”, ratto, rapimento, che è insito, inerente all’evento dei fenomeni che si situano nell’istante della “con-temporaneità”, in una parola, esso è il tempo di un istante pronto a saltare al di sopra di se stesso per accogliere il getto, lo zampillo, lo sgorgare della fonte, accompagnando cosi il suo “sorgimento”.

La Commedia è dunque salto nell’Origine, una Origine che sta davanti a noi, Origine come visio, visio dei, ma al tempo stesso Origine è ritorno, ritorno alle cose stesse, “movimento essenziale” di una Fenomenologia che contemplando il “ritorno” addita il “là dove già siamo”, e se la condizione di avvio è la “sosta” del Pellegrino-Viator, ovvero il “mi trovai” della Selva Oscura, l’autore-agens che dispone la scrittura promuove nel silenzio il “raccogliersi dell’essere che si volge indietro alla sua verità”.

Mito, Origine, Provenienza essenziale, Salto instauratore: sostegni “dottrinari” che consentono la decisione, la scelta della messa in cammino del Viator Alighieri nell’anno 1300, elementi che Thomas Mann, nel riferimento a Goethe, avrebbe così commentato “Un’onesta fedeltà alla tradizione, che ha saputo elevarsi fino alla sfera del genio”.

Si potrebbe intitolare il percorso di Dante e della Comedìa come il percorso del “sacramente necessitato” che il termine tedesco “heiliggenöthiget” porge in traduzione italiana come “sacra necessità” o “sacramente necessitato”: si tratta di parola che compare una sola volta nel poetare di Hölderlin, nella composizione che porta il titolo Am Quell der Donau, Al fonte del Danubio, e che per Heidegger diventa “l’appello che pur rimanendo non pronunciato, non detto, domina l’intera sua opera poetica, l’appello a cui deve rispondere il suo poetare”, facendo sì che la parola poetica si apra – finalmente per necessità – al sacramento della propria sacralità, ovvero alla sua visibile e concreta “possibilità”: una possibilità che Dante rende ancor più tangibile nella configurazione, nella generazione di una parola poetica assolutamente nuova, mai “detta” prima.

Senza peraltro trascurare che la Commedia si impone in seguito ad una “urgenza” indifferibile, improcrastinabile, Dante interrompe, rende incompiute, due Opere di titanica impresa: Convivio e De Vulgari Eloquentia, lo scopo è in linea con la volontà di sacralizzare ad libitum la parola poetica, sancire la “possibilità” della sua essenza, l’infallibilità epistemologica e ontologica, decretare quindi lo “stato di necessità”.

“O Tutto sacro! Tutto intero vivente! Interiore”, dice la Pantea holderliniana, raccogliendo il precetto del (“divino”) Empedocle. Che, nell’esperire dantesco, diventa perseguimento della “Totalità” linguistica e poetica, la condizione di vantaggio che le Tre Cantiche fissano incomparabilmente: e se Heidegger ha modo di ribadire che “la Poesia si rapporta all’esistenza nella sua Totalità, in un modo essenziale” oppure che “là dove la Poesia si afferma, comincia ad affermarsi anche l’esistenza considerata come un Tutto”, il prodigio poetico dantesco appare il presupposto di ogni “alba” di poesia, sicché ci pare di intravedere, tra le righe sontuose del verso dantesco, il volto sgomento di John Milton, quando di fronte alla vastità del dettato shakespeariano, avvolto nel tormento della inarrivabile potenza, compone questi versi:

Ma tu, di se medesima orbando la nostra fantasia,

marmo ci fai, per troppo meditare.

“Totalità” è dunque la nota dominante dello spartito empedocleo, in assonanza con quella “Totalità senza limite” di cui verseggia Hölderlin nel poema “La morte di Empedocle”, il cui possibile legame è con la scena critica e filosofica di Maurice Blanchot – tenace, longevo decrittatore di misteri poetici – che in un saggio su Hölderlin, riprendendo l’itinerario di Heidegger, propone l’operare divino della “Luce” – “Il tuo operare divino, Luce, che riveli ogni cosa” – per annunciare o ribadire che dietro al poetare di Hölderlin, e alla trattazione che ne fa Heidegger, affiora la presenza-ombra dei Presocratici, il punto di congiunzione piu efficace con la Totalità di stampo empedocleo. Blanchot scrive: «In modo essenziale la poesia si rapporta all’esistenza nella sua totalità”; là dove la poesia si afferma, là comincia ad affermarsi anche l’esistenza considerata come un Tutto».

E con maggiore precisione: «Ciò con cui la poesia è in rapporto, e che permette di essere a sua volta rapporto, non è la Natura in quanto ‘pianta’, ‘popolo’ o ‘cielo’, e nemmeno la Natura come l’insieme delle cose reali, ma ciò che Empedocle chiama la Totalità senza limiti: il che significa tanto una totalità che non limita né il reale né l’irreale, quanto un Tutto dove viene a integrarsi e dov’è compresa questa libertà di non essere limitato da nulla».

Circoscrivendo così il poetare di Hölderlin: «La poesia si dirige verso questo Tutto, e rispondendo all’appello di questo “Tutto Intero” si educa e prende forma».

Ma una domanda pre-esiste alla “necessità” di far-si “poeta” e Blanchot la individua nella contraddizione di dover pronunciare, accanto alla necessità di essere poeta, l’impossibilità di divenire: “Non ci sarebbe alcun poeta, se quest’ultimo non tenesse incessantemente presente, non dovesse vivere, la sua propria impossibilità”. Come si configura, come si determina, questa “impossibilità”? «Essa ha questo senso fondamentale: che il poeta deve esistere come presentimento di se stesso, come futuro della propria esistenza. Egli non è ancora, ma deve già essere come ciò che sarà più tardi, in un “non ancora” che costituisce l’essenza del suo lutto, della sua miseria, della sua grande ricchezza».

Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi

Poi ch’ella stessa (la natura) presagendo riposa.

Trapela l’eco del disegno dantesco: la mente presaga si pone al “comando” delle forze della Natura, anticipando la potente illusione pretesa da Hölderlin negli Inni.

Perché piena di alto significato,

piena di forza silenziosa, la grande

natura abbraccia l’uomo che ha presagi, perché

dia forma al mondo.

Al poeta è consentito dare una forma al mondo, una “natura” al mondo, a patto che egli sappia aprirsi alla possibilità della poiesis: in tale guisa Dante costituirebbe l’Inizio – un Inizio – della Poesia come “possibilità” declinata nella “totalità” dell’esperimento: la poesia-poiesis diviene dunque “fabbrica” di lingua e di linguaggio, statuto originario – habitus principiorum: origine e motore di parole che consentono – giustificano – il nostro stare al mondo, i fenomeni che agiamo discendono da essa, dalla sua “presenza”, oltre che dal suo pre-sentimento: senza mai citare il Nome Dante Alighieri, Heidegger raggiunge alcuni presupposti basilari dell’itinerario del primo e del piu’ eccelso dei Viator: «Ora è chiaro: non solo non sappiamo chi siamo, ma alla fine bisogna partecipare proprio alla poesia per creare la condizione necessaria alla venuta del tempo in cui potremo apprendere chi siamo… Attraverso la poesia lasciamo innanzitutto che la questione riguardo a “chi siamo” pervenga, nel nostro ‘Dasein’, a una questione interrogata realmente, una questione cioè che affrontiamo durante tutto il tempo della nostra breve vita».

(Parentesi. A proposito del pre-sagire e della inedita alleanza tra Heidegger e Alighieri, procedendo sulla rotta holderliniana, quindi procedendo a ridosso della scoperta della “Lingua” o del Linguaggio, il filosofo lascia cadere questo concetto: «Il linguaggio, in quanto essenziale, presagisce la parola e sta in questo presagire. I vocaboli sono decaduti dal presagire. Essi formano, raccolti in un coacervo, sempre solo l’elenco della loro moltitudine, ma mai un linguaggio». Un “elenco” e “mai un linguaggio”: anche su queste parole una reazione di stupore ci coglie, intercettando, per il nostro sguardo di lettori-spettatori di stampo novecentesco, la sgomentevole unicità della prova dantesca, di fronte o contrapposta a pratiche scrittorie che oggi si risolvono in “coacervo” o in “elenco” di apparenti, spettacolari “moltitudini” e perciò inadeguate a divenire “linguaggio”.

Ma la fugacità di questo assunto mi porge, in repentina associazione, un passaggio, fugace anch’esso, che Heidegger lascia cadere in Essere e Tempo, e che suona così: «Il primo passo filosofico nella comprensione del problema dell’essere consiste nel “non raccontar storie”, ossia nel non determinare nella sua provenienza l’ente in quanto ente con il ricondurlo ad un altro ente, quasi che l’essere avesse il carattere di un ente possibile», e si tratta di un assunto relativo ad una riflessione che non posso qui ampliare: l’immagine che ne scaturisce, se riferita all’opera dantesca, lascerebbe trapelare che anche l’opera dantesca non potrebbe essere ricondotta ad altro da sé, si tratta quindi di un’opera che per essere “spiegata” abbisognerebbe di essere circoscritta in sé stessa, nel medesimo recinto di “forme”, di richiami, di presagi dentro cui è conchiusa, in sostanza non allontanandosi, non derogando dalla trascrizione originaria. Qui concludo la parentesi).

Siamo così entrati, approdati, nel Vestibolo, dove si allineano, si protendono, si dispiegano, le fasi, le stazioni, le propulsioni dell’esperienza dantesca, che è esperienza di Lingua e di Linguaggio – Parole mie che per lo mondo siete – articolazione del suo periodare strutturale e stilistico, dove “esperienza” si fa continuo “esperire”, esperimento del Sé, incessante sosta e variare di “motivi”, di occasioni, di percezioni, di appelli e di premonizioni. Un esperire che è viepiù esperienza delle origini, dei primordi, delle “trascendenze”. Per Dante esperire la Lingua vorrà dire sottoporla a perenne trasformazione, svellere dall’Idioma originario una danza di “motivi” che hanno inizio nella Scena Primordiale, con un Adamo e una Eva alle prese con l’esperienza-nozione del Peccato Originario, riportando al centro il tema dell’Origine, che qui assurge a prima volta – oltre che prima volta della forma e dello stile – celebrando il segno – i segni – dell’alleanza” tra Creatore e Primo Uomo – Dio e Adamo – dove si sancisce la fatale primazia della Lingua e del Linguaggio, creazione umana ad placitum, quindi la scommessa del Primo Uomo, colui che diviene detentore di Lingua e di Linguaggio, nella diversa e controversa duplice accezione – Gramatica e Volgare – affermando e reiterando la profonda, attiva trasformazione o mutabilità: nel De Vulgari Eloquentia I, ix è scritto: «Cum igitur omnis nostra loquela… Poiché dunque ogni nostra lingua – eccetto quella creata da Dio insieme al primo uomo – è stata ricostruita a nostro arbitrio dopo quella confusione biblica, che altro non fu che dimenticanza della lingua precedente, e poiché l’uomo è un instabilissimo e mutevolissimo animale, la sua lingua non può essere duratura né continua, ma, come tutte le cose nostre, ad esempio usanze e costumi, finisce per cambiare nel tempo e nello spazio».

Il Dante che frequenta strenuamente “le scuole de li filosofanti” apprende presto e bene che porre al centro della propria condizione di Poeta-Pellegrino, Viandante-Viator, Uomo itinerante del Tredicesimo Secolo, Esule e senza patria, la questione centrale, cruciale del tema-problema della Lingua, e della sua contorta, controversa evoluzione, accorda al suo divenire poetico quella mutabilità di approccio, di espressione, che in termini filosofici si pone come passaggio-trasmutazione, dall’Uno ai Molti, dall’Uno al Molteplice, e dal Molteplice all’Uno.

La Babele delle lingue e dei linguaggi su cui il Dante del De Vulgari Eloquentia si sofferma, dopo aver enunciato la regola del doppio registro – Gramatica come lingua stabile e incorruttibile e Vulgaris come lingua artificiale connotata di intrinseca mutevolezza – nasconde e dischiude la promessa temporale e strutturale di un “diveniente” poetico-compositivo che sarà centrale e propulsivo sia per il Dante rimatore della prima fase che per il Dante consapevole e major della seconda, che si immerge nella vastità del proprio dettato linguistico-narrativo, dispiegando nella costruzione della Commedia il compiuto modello di applicazione.

«Dicimus certam formam locutionis… Diciamo che con la prima anima fu concreata da Dio una determinata forma di linguaggio. E intendo “forma” sia riguardo ai vocaboli per indicare le cose, sia riguardo alla costruzione dei vocaboli, sia riguardo alla pronuncia della frase: e di questa stessa forma di linguaggio farebbe uso ogni lingua di essere parlanti, se non fosse andata distrutta per colpa dell’umana presunzione».

Parole estensive che nella coeva, parallela stesura del Convivio recitano: «Onde vedemo ne le cittadi d’Italia, se bene volemo agguardare, da cinquanta anni in qua molti vocabuli essere spenti e nati e variati; onde se ‘l picciol tempo così transmuta, molto più transmuta lo maggiore. Sì ch’io dico, che se coloro che partiron d’esta vita già sono mille anni tornassero a le loro cittadi, crederebbero la loro cittade essere occupata da gente strana, per la lingua da loro discordante».

È proprio la lingua “discordante” che Dante intende esaltare, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari” che costruisce, fabbrica, con-forma il destino di una lingua universale. Difficile quindi dimenticare o sottacere che quando Dante affronta il tema-problema della Lingua lo fa con lo sguardo rivolto alla Poesia, indicando il cammino dei Poeti, ragion per cui si fa palese la successione organica della sua Opera, ogni costruzione scrittoria è connessa alla precedente e alla successiva, ciascuna opera si fa eredità e annuncio, la forza trascendente che incorona il gesto poetico è conchiuso nella condizione di poeta pensatore, il poeta-critico, il poeta ermeneuta, nell’accezione moderna.

Sia il De Vulgari che il Convivio sono opere che per la loro intrinseca mutabilità, per l’ampio processo di sperimentazione che “incorporano”, risultano propedeutiche al cammino risolutivo della Commedia, costruite secondo un organico movimento interno: è nel suo farsi – sistematico e perpetuo – che si arriva a centralizzare il progetto, è nella strategia unitaria che rigorosamente persegue, e che infine abbraccia, circoscrive – unitariamente e coerentemente – il polivalente dettato della Commedia: ciò che è adombrato dentro alcuni passaggi della Epistola a Cangrande: «La prima divisione è quella per cui tutta la Commedia viene scandita in tre Cantiche; la seconda è quella per cui ogni Cantica si divide in canti; la terza è quella per cui ogni canto si divide in versi. La forma concepita come modo del trattare è poetica, inventiva, descrittiva, digressiva, transuntiva e insieme definitiva, divisiva, probativa, reprobativa ed esemplificativa». E ancora: «La commedia è un genere di narrazione poetica che differisce da tutti gli altri (…) Essa può essere definita polisensa, ossia dotata di più significati. Infatti, il primo significato è quello ricavato da una lettura alla lettera; un altro è prodotto da una lettura che va al significato profondo. Il primo si definisce significato letterale, il secondo, di tipo allegorico, morale oppure anagogico».

Il dato da tenere in evidenzia è dunque l’ampio tasso di organicità, di compiutezza dell’Opera dantesca, dell’intero corpus delle opere, una estensione scrittoria che converge intorno a un centro determinato, presupponendo l’esistenza di un sistema di richiami, di incessanti rimandi, sicché malgrado l’inquietante, grave, interruzione delle due opere che precedono la Commedia – scissura che cade come una lama sulla corporatura dell’Opus magnum – la congiunzione delle “parti” è esibita, potremmo dire, con spettacolarità tra i vari Gironi e tornanti, valga come esempio la raggiante, sincera esplosione di stupore con cui il Viator accoglie l’improvvisa apparizione del musico Casella nel Purgatorio II, nonché le parole precise che l’Ombra senza corpo gli rivolge, forse una delle poche volte in cui Dante avrà sorriso di profonda commozione, ritrovando inaspettatamente la forma del “richiamo” da lui già predisposta e risolta nel prosimetro della Vita Nova e ora esibita nell’abbraccio di quelle poche parole: “Così com’io t’amai / nel mortal corpo, così t’amo sciolta“.

Ora, se torniamo alla “parola prima”, al tema originario, al tema di cui siamo alla ricerca, per meglio avvolgere il percorso dantesco, se ci soffermiamo sulle parole prima citate (DVE I VI 4-5), constatiamo che il “certam formam locutionis” – sintagma ripetuto quattro volte – non è la semplice facoltà del linguaggio, ma – come scrive Mirko Tavoni – “una struttura linguistica compiutamente formata, cioè una lingua determinata che verrà identificata senz’altro con la lingua ebraica”. E crea ulteriore meraviglia constatare il grado, la misura del disegno strutturale che in questo breve passaggio possiamo riscontrare: Dante definisce in poche righe una densità e problematicità di temi che nell’ordine comprendono: anima, forma e linguaggio, pronuncia degli esseri parlanti, fino al criterio valutativo della “lingua della confusione” da cui promanerà il destino dei popoli.

Dante inizia a porre domande riguardo la lingua di appartenenza della stirpe umana, valutando inizialmente se il linguaggio, in senso proprio, possa appartenere anche ad altri esseri al di fuori dell’uomo, concludendo che il Linguaggio si rende necessario esclusivamente all’umana gente, quindi non necessario per gli Angeli che possono comunicare a mezzo di una forma di rispecchiamento intellettuale che li rende trasparenti l’uno all’altro, in sé stessi o attraverso lo speculum comune, cioè Dio; e infine chiedendo se Adamo si è espresso, nei riguardi di Dio, attraverso un linguaggio di tipo umano: Oritur et hinc ista questio… «Ma di qui sorge questo dubbio, che l’uomo per la prima volta parlò a Dio in forma di risposta (se si trattò di una risposta): infatti se fu rivolta a Dio, allora evidentemente Dio dovrebbe aver parlato, il che appare in contraddizione con quanto abbiamo prospettato sopra. Al che osserviamo che può ben aver risposto a Dio che lo interrogava, ma non per questo Dio deve aver “parlato”, nel senso di compiere quello che chiamiamo un atto di parola. Chi dubita infatti che ogni cosa che esiste si pieghi docilmente al cenno di Dio, dal quale tutte le cose sono state create, conservate e anche governate? Dunque, se l’aria si muove fino a produrre così grandi perturbazioni al comando della natura inferiore, che di Dio è ministra e creatura, da far rimbombare tuoni, lampeggiare fulmini, precipitare pioggia, spargere neve, scagliare grandine, forse che non si muoverà al comando di Dio per far risuonare qualche parola, scandita da Colui che separò e distinse cose ben più grandi? Perché no? (Quid ni?)». (De V.E. I iv 5-6)

Se ricerchiamo la “parola prima”, il primo fiat della Lingua di Adamo, la prima intonazione, il primo soffio vitale, la cui parola-essenza in lingua latina suona Primiloquim, notiamo che la ricerca dantesca trae consistente validità o essenza proprio nel dispiegarsi di una plurifunzionalità linguistica che allarga la “natura” della Lingua fino all’atto di experimentum: fare della Lingua un esercizio incessante di sperimentazione, soprattutto per la compresenza di istanze eterogenee e arbitrarie che sfociano nel rinnovato rapporto tra signa e res.

Oportuit ergo genus humanum… «Fu dunque necessario che il genere umano, per comunicarsi i propri concetti, avesse un segno razionale e sensibile: poiché infatti si tratta di ricevere dalla ragione e di portare alla ragione, doveva essere razionale; e poiché da una ragione all’altra non può passare nulla se non per un mezzo sensibile, doveva essere sensibile. Se fosse stato solo razionale, non poteva passare da un individuo all’altro; se solo sensibile, non poteva né ricevere alcunché dalla ragione né collocare nulla in essa». (De V.E. I iii 2)

E ancora: Hoc equidem signum… «È proprio questo segno quel nobile argomento di cui ci stiamo occupando: esso, infatti, è sensibile in quanto è suono; è razionale invece in quanto pare significare qualcosa a nostro arbitrio (significare videtur ad placitum)». (De V.E. I iii 3) (versione di Vittorio Coletti).

Affiora il doppio registro – razionale e sensibile – organicamente introiettato nel corpus linguistico, fino a generare la domanda su quale possa essere l’elemento che lega e salda le reciproche istanze, il signum vocale col concetto della mente. Abbiamo letto che il suono vocale diventa parola solo “in quantum aliquid significare videtur ad placitum”, “in quanto pare significare qualcosa a nostro arbitrio”, che parrebbe voler dire: naturale è all’uomo il parlare, ma naturale e necessario è il successivo variare dei linguaggi.

Il dantista Bruno Nardi, in uno scritto dell’anno 1921, così argomenta: «Si può attribuire al suono vocale un valore spirituale di segno, che per sé non avrebbe. Già sappiamo che la ragione, la quale si esprime per mezzo del linguaggio, è la ragione umana che si diversifica nei singoli individui per mezzo della discrezione, del giudizio e dell’elezione, quella ‘ratio inferior’, insomma, che sta in continuo contatto e si applica alla materia fornitale dai sensi. L’atto dell’intendere umano non si effettua, secondo Aristotele, senza un’immagine sensibile-interiore, in cui riluce, materiata, l’idea intelligibile. Si potrebbe anzi dire che ad ogni concetto intellettuale corrisponda già il suo segno espressivo nell’immagine fantastica. Ora è appunto l’immagine fantastica quella che muove il suono vocale e imprime ad esso un significato».

Dicimus ergo quod nullus effectus… «Diciamo dunque che nessun effetto, in quanto tale, supera la propria causa, perché niente può produrre ciò che già non è. E poiché ogni nostra lingua, tranne quella concreata da Dio nel primo uomo, è stata ricostruita a nostro beneplacito, dopo quella confusione che non fu altro che oblio della lingua precedente; e poiché l’uomo è un animale instabilissimo e mutevolissimo; non può essere né durevole né persistente, ma al pari delle altre cose umane, come i costumi e le abitudini, necessariamente varia con la distanza nello spazio e nel tempo. E non solo penso che non si debba dubitare di quel che abbiamo detto, “nel tempo”, ma anzi riteniamo che vada tenuto fermo: infatti, se esaminiamo a fondo le nostre opere umane, si vede che siamo molto piu’ diversi dai nostri antichissimi concittadini che dai piu’ lontani contemporanei». (DVE I ix 6-7) (versione di Vittorio Coletti)

Animale instabilissimo e mutevolissimo, né durevole né persistente, che varia con la distanza nello spazio e nel tempo, stirpe uomo connaturata alla “terra” da cui origina: ecco affiorare l’elemento Terra, il legame con la terra, opportunamente messo in risalto dal ricercatore Massimiliano Corrado nel libro Dante e la questione della Lingua di Adamo (2010), che richiama inaspettatamente il pensiero critico di Walter Benjamin, il saggio Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, che recita: «La seconda versione della storia della creazione, che parla dell’ispirazione del fiato, riferisce che l’uomo è stato fatto di terra. È questo, in tutta la storia della creazione, il solo passo in cui si parli di un materiale del creatore in cui egli esprime il suo volere, altrimenti concepito come immediatamente creatore. In questa seconda storia della creazione, la creazione dell’uomo non è avvenuta mediante la parola (Iddio disse – e così fu), ma a quest’uomo non creato dalla parola è conferito il dono della lingua, ed egli è innalzato al di sopra della natura».

L’atto del linguaggio è quindi un “passaggio” originario dell’uomo che indica il “legame” con la terra, l’atto di germinazione, il Creatore è prefigurato nei panni dello scultore-vasaio che plasma la creta, generando l’essere umano dalla polvere del suolo, non con la parola scaturita dalla propria bocca: Formavit igitur Dominus Deus hominem… «Allora il Signore Iddio con la polvere del suolo modellò l’uomo, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l’uomo divenne essere vivente» (Genesi 2,7). In tale accezione, “Adamo, oltre ad essere il nome proprio del primo essere creato, è un nome collettivo che indica ogni uomo legato alla terra da cui è stato tratto, con una sfumatura semantica che evoca la fragilità della creatura e ne designa la ‘finitudine ontologica’ (quia pulvis es et in pulverem reverteris)” (Massimiliano Corrado, 2010)

Nella finalità dantesca, potrebbe quindi rivelarsi affatto deviante la disperata “confusione babelica” da cui scaturisce la punizione celeste, posizionando al centro la natura peccaminosa dell’animale Uomo a seguito della cacciata dal Paradiso terrestre: O semper natura nostra prona peccatis! «O umana natura sempre pronta al peccato! O fin dall’inizio incessantemente sciagurata! Non era stata sufficiente alla sua correzione che, privata della luce per la primigenia presunzione, fossi condannata all’esilio dalla patria delle delizie? Non era bastato che, a causa della diffusa lussuria e crudeltà della tua razza, tutto ciò che era tuo, esclusa una sola famiglia, perisse nel diluvio e che gli animali del cielo e della terra avessero pagato per colpe che tu avevi commesso? Sarebbe ben dovuto bastare. Ma, come dice il proverbio, “non andrai a cavallo prima della terza volta”, tu, sciagurata, preferisti salire su un cattivo cavallo. Ecco, o lettore, perché l’uomo dimentico o sprezzante delle antiche regole, e distogliendo lo sguardo dai lividi che gli erano rimasti, per la terza volta insorse a meritarsi la frusta, presuntuoso di superba stoltezza». (De V.E. I, vii, 2) (versione di Vittorio Coletti)

È la “sorte” poetica, oltre che umana, di Dante Alighieri che si riversa in questi vigorosi moniti e nelle reiterate esclamazioni. Dalla parola “Babele” nasce infatti la parola “mutabilis”, e da qui la lunga sequenza delle lingue e dei linguaggi umani nel precipitare della condizione post-babelica: Cum igitur omnis nostra loquela… «Poiché dunque ogni nostra lingua – eccetto quella citata da Dio insieme al primo uomo – è stata ricostruita a nostro arbitrio dopo quella confusione biblica, che altro non fu che dimenticanza della lingua precedente; e poiché l’uomo è un instabilissimo e mutevolissimo animale, la sua lingua non può essere duratura né continua, ma, come tutte le cose nostre, ad esempio usanze e costumi, finisce per cambiare nel tempo e nello spazio». (De V.E. I, ix, 6) (versione di Vittorio Coletti)

È come se iniziasse a prevalere, sotterraneamente, la consapevolezza dell’intrinseco mutamento storico dei linguaggi, che per alcuni commentatori novecenteschi come Luigi Peirone diverrà la “scoperta della dimensione diacronica del linguaggio“, come se Dante fosse il prototipo del linguista moderno.

Se trasferiamo tali prerogative nel lesto variare dell’indole e del carattere dell’uomo, ritroviamo l’originaria “mutevolezza” nello stesso “destino” di Adamo, che dalla Lingua per eccellenza – la Lingua adamitica del Primo Uomo, contemplata nel Genesi prima della Caduta – ruzzola nel “fantasma babelico”, la confusio linguarum, alternativa e oppositiva alla “Lingua della Grazia”.

Agisce così la “contraddizione” di cui Dante, sia nel Convivio che nel De Vulgari Eloquentia, offre lucida attestazione: c’è la Lingua di Adamo, sacra e incorruttibile e inalterabile, che scivola, se cosi posso dire, nell’attrito, nel movimento dialettico, o contraddittorio, con il principio della intrinseca mutevolezza della lingua soggetta al beneplacitum umano, che è esercizio della volontà e del libero arbitrio, lasciando in opposizione i due elementi costitutivi: naturalità e necessaria variabilità dei Linguaggi.

Se nel Convivio (I V 14) Dante aveva difeso la Gramatica come principio dell’incorruttibilità della Lingua e dei Linguaggi (“però che lo volgare seguita uso, e lo latino arte, ma anche che lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile“), in De V.E. muta prospettiva e inneggia alla trasmutabilità, estendendo la legge della variabilità delle lingue naturali anche a quella di Adamo, quindi svelandone la corrispondenza, ma con un sentimento tutt’altro che rassegnato o cedevole, come se, seguendo l’argomentazione di Bruno Nardi, “gli stava così a cuore, che si risapesse questa nuova conquista della sua mente, che, incontratosi nel cielo stellato col vecchio padre Adamo, ne coglie l’occasione per mettergli in bocca la nuova dottrina”. Infatti, in Paradiso XXVI, Adamo, interrogato fra l’altro sulla lingua da lui usata (v. 114), risponde (vv. 124 ss.):

La lingua ch’io parlai fu tutta spenta

innanzi che a l’ovra inconsummabile

fosse la gente di Nembròt attenta:

ché nullo effetto mai razionabile,

per lo piacere uman che rinovella

seguendo il cielo, sempre fu durabile.

Opera naturale è ch’uom favella;

ma così o così, natura lascia

poi fare a voi secondo che v’abbella.

“Opera naturale è… ch’uom favella”, scrive Dante, e aggiunge: “ma così o così…”, precisando che “Natura lascia poi fare a voi secondo che v’abbella”. Nei versi precedenti aveva affermato che nessuna azione, per quanto scaturita dalla ragione, può considerarsi duratura, e questo perché l’uomo ha “piacere” di rinnovare in continuazione le proprie azioni, le proprie convinzioni: parrebbe, di conseguenza, che i termini linguistici utilizzati da Dante – e sappiamo quanto il suo poetare sia fondato sull’essenzialità della particella linguistica messa in campo – confermino che il poeta fosse ormai propenso a far risaltare la sistematica mutabilità delle lingue e del linguaggio (oltre a rimarcare che la féerie babelica avviene in un tempo posteriore rispetto alla sorte di Adamo: la lingua si era già spenta, dice Adamo al Pellegrino, prima ancora che gli “operai” della Torre iniziassero il lavoro di annientamento).

Così, transitando sul bordo di questi versi, forzando con garbo la cifra allusiva, potremmo spingerci fino a ipotizzare un Dante umano troppo umano, il Dante pellegrino e poeta che lascia fluire nella questione della Lingua la predizione della propria condizione morale ed esistenziale – l’esilio come militanza, exul immeritus – facendo in modo che il “troppo umano” che trapela nella fabbrica di una Lingua mutevole, soggetta al destino dell’Humani Generis, intonandosi ad esso, si riveli la spia, l’indizio, la traccia vistosa, evidente, del “suo” viaggio, anzi, della “sua” particolarissima condizione di viaggiatore oltremondano che si appresta a comporre il Poema – «cui porrà mano e cielo e terra» – investendo la “centralità” della condizione di viator consapevole, che ha preso su di sé l’incarico di poetare. Che è al contempo, appunto, la condizione di exul immeritus, di esiliato senza colpe: se la Lingua degli uomini muta, cangia, sottoposta alla controversa “natura” dell’elemento umano, cosi la Lingua è sottoposta alle variazioni della coscienza individuale, alla storicità delle “appartenenze”, perché soltanto se messa in tal guisa, se arricchita di tali “variazioni”, la Lingua può narrare, raccontare, l’infinita molteplicità-difformità dell’essere uomo e della coscienza individuale, l’umano troppo umano a cui “semo subietti” (alla cui sorte, del resto, soggiace – secondo Roland Barthes ne Il piacere del testo – l’individuo-lettore che “mescola tutti i linguaggi, anche se ritenuti incompatibili“, che si fa promotore della “contraddizione” e che sopporta la contraddizione senza vergogna: “Ora questo controeroe esiste: è il lettore di testo, nel momento in cui prende il suo piacere. Si capovolge il vecchio mito biblico, la confusione delle lingue non è più una punizione, il soggetto accede al godimento attraverso la coabitazione dei linguaggi, che lavorano fianco a fianco: il testo di piacere è Babele felice“).

È dalla condizione di perenne variabilità e trasmutabilità che discendono istanze linguistiche ed espressioni verbali che appartengono al nostro vocabolario di uomini moderni: caducità, mutabilità, dinamicità, instabilità, indeterminatezza, cristallizzando la rappresentazione primaria dell’Uomo, “instabilissimum atque variabilissimum animal”, come affiora nelle parole di Adamo in Paradiso XXVI: nullo effetto mai razionabile, / per lo piacere uman che rinovella / seguendo il cielo, sempre fu durabile.

Che è, del resto, la prospettiva “filosofica” che il De Vulgari Eloquentia muove sottotraccia, riassumibile nel disegno di un percorso “dall’uno ai molti e, di ritorno, dai molti all’uno”, formula che il dantista Ruedi Imbach ha messo in luce in un saggio del 2008: «Il ragionamento dell’intero primo libro si lascia riassumere nella seguente formula: un percorso dall’uno ai molti e, di ritorno, dai molti all’uno. Al principio si dà la lingua originale data da Dio ad Adamo. La pluralità delle lingue, comparsa nella storia dell’umanità in conseguenza del peccato originale, può spiegarsi non solo nei termini di una punizione divina, ma anche, razionalmente, a partire dalla “natura dell’uomo”. Gli inventori della lingua pura vollero vincere gli svantaggi collegati alla pluralità linguistica, sennonché la lingua o le lingue artificiali da loro escogitate, segnatamente il latino dei chierici, falliscono. Esse restano freddamente lontane, a causa del loro sollevarsi aldilà di tempo e spazio concreti, dalla dinamicità della vita umana. Dante, senza rinunciare alle esigenze di unità, abbozza perciò il progetto di un “altro viaggio”, di ritorno diverso all’uno, che consiste nell’intensificazione e regolazione dell’italiano comunemente parlato».

Proprio per i riferimenti di Dante agli auctores (Virgilio e Lucano, Orazio e Ovidio), potremmo ipotizzare che il riferimento all’Uno, che costituisce il finale porto di approdo dell’intera costellazione ermeneutica, intrecciando allegoria storia e politica – felice punto di congiunzione tra le molte e disparate “anime” che il caleidoscopio dantesco abbraccia e sussume (includendo quel giardino di opere ancora oggi colpevolmente trascurate, come la Monarchia, le Egloghe, le Epistole) – sia proprio da attribuire alla Poesia, affermata e declinata come Pŏēsis. L’appello che il Pellegrino rivolge ai mortali nel Canto I del Purgatorio – Ma qui la morta poesì resurga – denota uno sguardo rivolto all’indietro, evoca il primiloquim di cui Adamo era stato detentore, seppure per pochissimo tempo (sette ore, Pd XXVI), mentre visse in terra novecentotrenta anni e attese nel Limbo, prima di essere tratto al cielo da Cristo, quattromilatrecentodue anni e che ora passa, si trasferisce, si “compenetra” nel Poeta che dovrà proseguire quell’opera, dovrà affermare di nuovo una “prima volta”, una “parola prima”, come spettasse al Poeta novus, già cercato nella tensione adolescenziale della Vita Nova, sollevare la palma dell’Eletto di colui che, unico e primo, riceve direttamente da Dio la facoltà di parlare poetando.

È stato Gianfranco Contini a parlare, a proposito della “forma” della Commedia, di una “Enciclopedia degli stili”, volendo rimarcare con raddoppiata convinzione che l’itinerario critico-esegetico da perseguire riguardi sia la pluri-significanza che l’integrità del molteplice, ovvero le “due realtà speculari, i due sistemi di segni del tutto corrispondenti: Imago mundi e Forma encyclopaediae“ (così Cesare Vasoli in una conferenza del 1992). Che sono, appunto, gli spazi di manovra dentro cui la poesia dantesca sorge e si impone, i presupposti da cui discende la consistenza di un progetto onnicomprensivo che colloca l’operare poetico e critico di Dante dentro quell’ideale prevalentemente medievale che potremmo chiamare “sistematicità”.

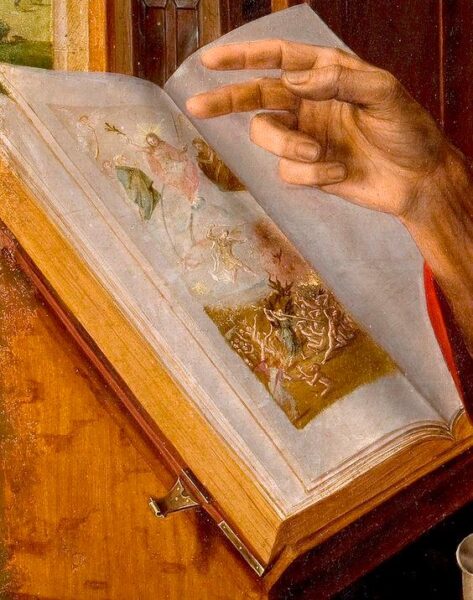

Premesse e presupposti che rendono viepiù pressante la curiosità di scrutare la vita quotidiana del pŏēta nato nel 1265 e morto settecento anni addietro, comporre l’immagine dello scrittoio, che cosa lo connotasse, quali incartamenti o exemplaria, tabula o copia dimorassero sul suo tavolo di lavoro, come si intrecciassero codici e miniature, da dove originasse la poderosa cultura libresca, quali gli itinerari di ricerca, i Nomi illustres da consultare strenuamente, il catalogo, la presunta “bibliografia” degli auctores che lo irretivano e lo ispiravano. Una domanda che concede risposte esclusivamente lacunose, non foss’altro per la crudele punizione dell’esilio, a cui è costretto dall’anno 1302, la dispersione fisica e mentale, la penosa via crucis dell’erratico- errabondo, sicché spetta a noi in ultima istanza l’immagine-sintesi dell’ipotetico sciptorium, stabilire cosa mettere in spiccata evidenza, allestire un percorso che accenda in pregnante sequenza le opere maggiori raccolte nella Scuola “de li poeti e de li filosofanti“, iniziando ipoteticamente dall’Eneide virgiliana, transitando nel caleidoscopio della galassia aristotelica – Ethica Nicomachea in primis – raggiungendo Ovidio, le Metamorfosi, dove si evidenzia, come ha ottimamente discusso Michelangelo Picone, il carattere dissimulatorio dell’opzione virgiliana: «Il passaggio da Ovidio a Virgilio al livello del programma poetico non comporta affatto, al livello della composizione letteraria, un’emarginazione del modello ovidiano. Ben al contrario, Ovidio, detronizzato dalla funzione di guida e quasi assente come personaggio della Commedia, si prende la sua rivincita assumendo il ruolo di ispiratore segreto, ma continuo, del nuovo stile epico dantesco. Ancora più dell’Eneide, infatti, le Metamorfosi costituiscono l’intertesto classico privilegiato col quale la Commedia si trova a dialogare“».

Senza tuttavia trascurare il dato dinamico che sta dietro ai prestiti di erudizione intorno ai quali Dante costruisce l’identità del Poeta: se cerchiamo le condizioni che secondo Dante rendono possibile la funzione e la condizione del Poeta – presupponendo che il Poeta è colui che “detiene” la Lingua e il Linguaggio (che proprio in Heidegger si attesta come “dimora dell’Essere”) – scopriamo che il Poeta dantesco è “artifex”, e lo è strutturalmente, perseguendo e componendo il “destino” ultimo della stirpe uomo, Poeta è colui che “veste” non episodicamente, non occasionalmente, la poiesis ma colui che la “incarna”, la trattiene come elemento regolativo-costitutivo dell’esistere, ciò che misura la distanza – incolmabile – tra il paradigma di Lingua e Linguaggio imbastito da Dante nel De Vulgari Eloquentia e nel Convivio e le funzioni autoreferenziali dell’Io o dell’Es che siamo soliti affermare nei nostri anni. Il Poeta dantesco è artifex, nel senso che si fa “istitutore” di una Lingua, nonché mediatore-propulsore del Linguaggio che da quella Lingua discende e si dispiega via via nelle diverse “forme”: fosse la “forma artificiata, squisita e nuova – sottilmente lavorata, nobile e rara, per mezzo della quale dové attuarsi l’antico comporre di contenuto religioso” (utilizzando le parole di Francesco Petrarca nel 1349) o la “volgar forma, usitata ma artificiosa e esquisita e nuova (…) la quale forma li Greci appellano poetes; laonde nacque che quello che in cotale forma fatto fosse s’appellasse poesis” (che troviamo nei desiderata di Giovanni Boccaccio).

Da qui il passo veloce che si incarica di intercettare significati e valori: a quali condizioni, secondo Alighieri, si accende, si rivela la “poesia-poiesis”, quali “argomenti” il Poeta deve privilegiare, quali possono definirsi degni dell’Illustre Volgare? La risposta è custodita nel Libro II del De Vulgari Eloquentia: la sommità della scrittura poetica è affidata ai magnalia – salus venus virtus – che rispondono alla qualità essenziale della triplice natura dell’uomo – vegetale animale razionale – e dei relativi bisogni fondamentali: ricerca dell’utile, del delectabile, dell’honestum. E che i magnalia abbiano ruolo e funzione di “finalità”, nella configurazione più essenziale, che essi possano emergere – imporsi – “come oggetti o scopi supremi dell’agire“, “sommi temi da cantarsi nel modo più alto” (armorum probitas, amoris accensio, directio voluntatis: “valore nelle armi, ardore amoroso, volontà ben diretta“), tali insomma da poter competere o figurare accanto a “opere grandiose e mirabili“, lo constatiamo come preciso intendimento dell’operare dantesco, anche sulla scia delle intuizioni del critico-filologo Pier Vincenzo Mengaldo, che alla multisignificanza del trattato filosofico ha dedicato studi indispensabili.

Guardiamo da vicino, ora, il passo in questione, il paragrafo IV del Libro II del De V.E. ponendo l’accento sulla regola degli stili: Per tragediam superiorem stilum inducimus… «Con ‘tragedia’ intendo lo stile superiore, con ‘commedia’ quello inferiore e con ‘elegia’ lo stile degli infelici. Se è un argomento da cantare in stile tragico, allora bisognerà assumere il volgare illustre e quindi comporre una canzone. Se invece lo stile è comico, si prenderà ora un volgare mezzano ora quello umile (e di questa scelta mi riservo di parlare nel quarto libro). Se infine lo stile è quello elegiaco, bisogna utilizzare solo il volgare umile (…) Deve essere chiaro che usiamo lo stile tragico quando lo splendore dei versi, l’altezza della costruzione e l’eccellenza dei vocaboli concordano con la profondità del pensiero. Ragion per cui, se ricordiamo che le cose somme sono degne di quelle a loro volta somme, e questo stile, che chiamiamo tragico, è evidentemente il sommo tra gli stili, quegli argomenti che ho distintamente mostrato degni di essere cantati nel modo più alto, vanno cantati solo in questo stile: dico la salvezza, l’amore e la virtù e quanto in funzione di essi si pensa, purché non siano sviliti da qualche accidente (…) Chi ci riesce è di quelli che il poeta nel sesto dell’Eneide (per quanto parli figurato) chiama diletti da Dio, alzati al cielo dall’ardore della virtù e figli degli dèi. Sia, perciò, confusa la stoltezza di coloro che, senza tecnica né cultura, fidando nel solo estro, si misurano con le cose più alte, che vanno invece cantate nella forma più alta; e cessino da tanta presunzione; e se per natura o fannulloneria sono oche, non cerchino di imitare l’aquila che si alza verso il cielo». (versione di Vittorio Coletti)

Pochi dubbi, per il poeta dantesco, riguardo l’altezza da perseguire nel volo d’aquila; pochi dubbi altresì circa la “credibilità” o la “giusta” finalità del divenire poetico: scorrendo il Libro II, si spalancano via via i precetti regolativi: il Poeta “alto” rifugge ornati e ornamenti – le exornationes (ciò che noi forse oggi identificheremmo con le facili o gratuite vampate di virtuosismo, sebbene vada salvaguardata la rigorosa distinzione tra ornatus facilis e ornatus difficilis); neppure può affidarsi esclusivamente all’ingegno – Ingenium – (che forse per noi, oggi, sarebbe il guizzo dell’estro occasionale), ma da questi livelli iniziali è costretto a innalzarsi, a volare più alto, proprio verso quel modello che prevede un alto grado di conoscenza e di cultura: Sed optime conceptiones non possunt… «Ma i pensieri più alti non possono trovarsi che dove c’è cultura e ingegno; perciò la lingua più alta non conviene che a quanti hanno cultura e ingegno. E così la lingua più alta non si addice a tutti i versificatori, perché i più fanno versi senza cultura né ingegno e, di conseguenza, senza il volgare illustre. In conclusione, se non compete a tutti, non tutti debbono usarlo, perché nessuno deve agire contro il principio di convenienza». (De V.E. II, i 8) (versione di Vittorio Coletti)

C’è poi una “legge” di carattere formale, alla quale il Poeta secondo Alighieri non può che soggiacere: le parole devono scoprirsi armonizzate “per legame musaico“, secondo l’arte retorica e musicale, come ritroviamo in De V.E. II viii 6: Et ideo cantio nichil aliud esse videtur… «E dunque la canzone non appare essere altro che l’azione compiuta di chi compone parole armonizzate per la musica: per cui sia le canzoni di cui ci occupiamo qui, sia le ballate e i sonetti, e tutte le parole di questo tipo armonizzate in qualunque forma metrica, in volgare e in gramatica, diremo che sono canzoni. Ma, poiché esponiamo solo le cose in volgare, tralasciando quelle in gramatica, diciamo che fra i componimenti poetici in volgare uno è quello supremo, che chiamiamo canzone per eccellenza: e che la canzone sia qualcosa di supremo è stato dimostrato nel terzo capitolo di questo libro (…) Diciamo dunque che la canzone, così denominata per eccellenza, quale anche noi la ricerchiamo è una congiunzione in stile tragico di stanze uguali, senza ripresa, di significato unitario, come abbiamo mostrato dicendo ‘Donne che avete intelletto d’amore’». (versione di Mirko Tavoni)

Appare certo che Dante volesse imprimere una forte connotazione soggettiva al suo pronunciamento segnico-strutturale, che volesse stabilire i criteri necessari per definire la poesia nella sua essenza, nella sua “essenzialità”, avvicinandosi a quel precetto a noi congeniale, felicemente postulato da Heidegger, secondo cui evocare l’essenza o l’essenzialità equivale a considerare “l’opera come realtà operante della coscienza stessa”. Sarebbe come vedere la coscienza individuale, la coscienza del Sé, che si trasforma in poesia, in poiesis, che si “fa” poesia in virtù di quel particolare “facere” che è proprio di essa (dove facere sta proprio per “creare cosa che non è“). Chi cercasse una definizione concreta, tangibile di “poesia”, nell’accezione dantesca, troverebbe infatti queste precise parole: “poesia” è fictio rethorica musicaque poita, la cui lineare trasposizione sarebbe “finzione espressa secondo retorica e musica“, constatando che Fictio è termine prismatico, aperto a mutazioni repentine, a convulse variazioni di significato. Nella Voce dell’Enciclopedia Dantesca, Fictio è “invenzione”, “opera di immaginazione”, “invenzione della fantasia”, “creazione fantastica”, fino all’ estensione lineare a noi prossima: fictio come “finzione”. Che nel rigoroso “sommario” medievale diventa pure: “bella finzione che cela una verità” (il secondo quaderno del Convivio – II XI 9 – confermerà essere triplice la bellezza della Canzone: «sì per construzione, la quale si pertiene a li gramatici, sì per l’ordine del sermone, che si pertiene a li rettorici, sì per lo numero de le sue parti, che si pertiene a li musici»).