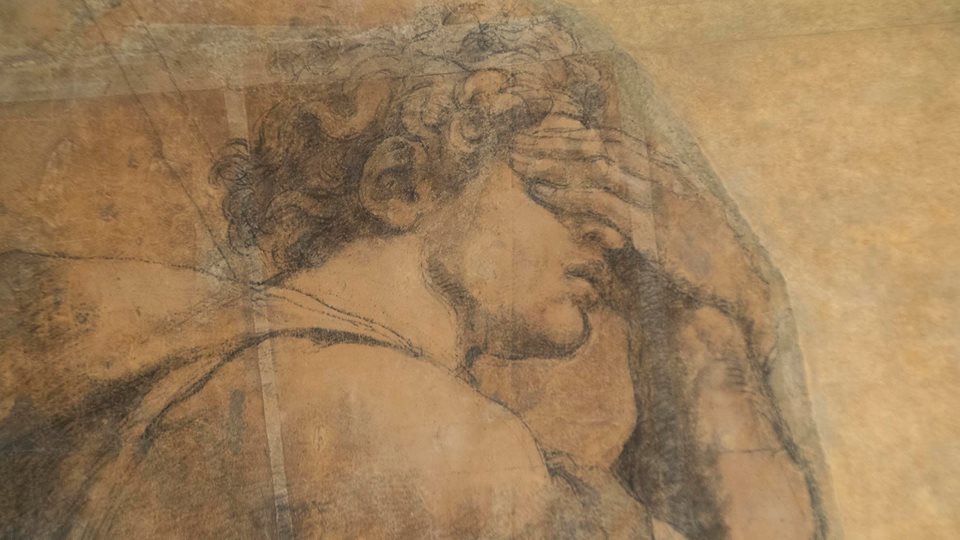

Espressione Dante Alighieri Apocalypsis cum figuris (tempo primo): Chi getta via la sapienza e la dottrina è infelice!

Il pozzo del passato: mito, origine, lingua, poesia

La provenienza essenziale, il salto instauratore

La mente presaga, la visione onnisciente

«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»

Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia

Primiloquium, la Parola che (av)viene prima

Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”

«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»

«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?

Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”

«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»

«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»

La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva

Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.

Leggi tuttoLa provenienza essenziale, il salto instauratore

La mente presaga, la visione onnisciente

«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»

Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia

Primiloquium, la Parola che (av)viene prima

Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”

«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»

«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?

Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”

«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»

«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»

La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva

Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.

Espressione Dante Alighieri Apocalypsis cum figuris (tempo primo): Chi getta via la sapienza e la dottrina è infelice!

Il pozzo del passato: mito, origine, lingua, poesia

La provenienza essenziale, il salto instauratore

La mente presaga, la visione onnisciente

«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»

Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia

Primiloquium, la Parola che (av)viene prima

Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”

«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»

«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?

Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”

«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»

«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»

La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva

Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.

Leggi tuttoLa provenienza essenziale, il salto instauratore

La mente presaga, la visione onnisciente

«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»

Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia

Primiloquium, la Parola che (av)viene prima

Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”

«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»

«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?

Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”

«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»

«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»

La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva

Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.